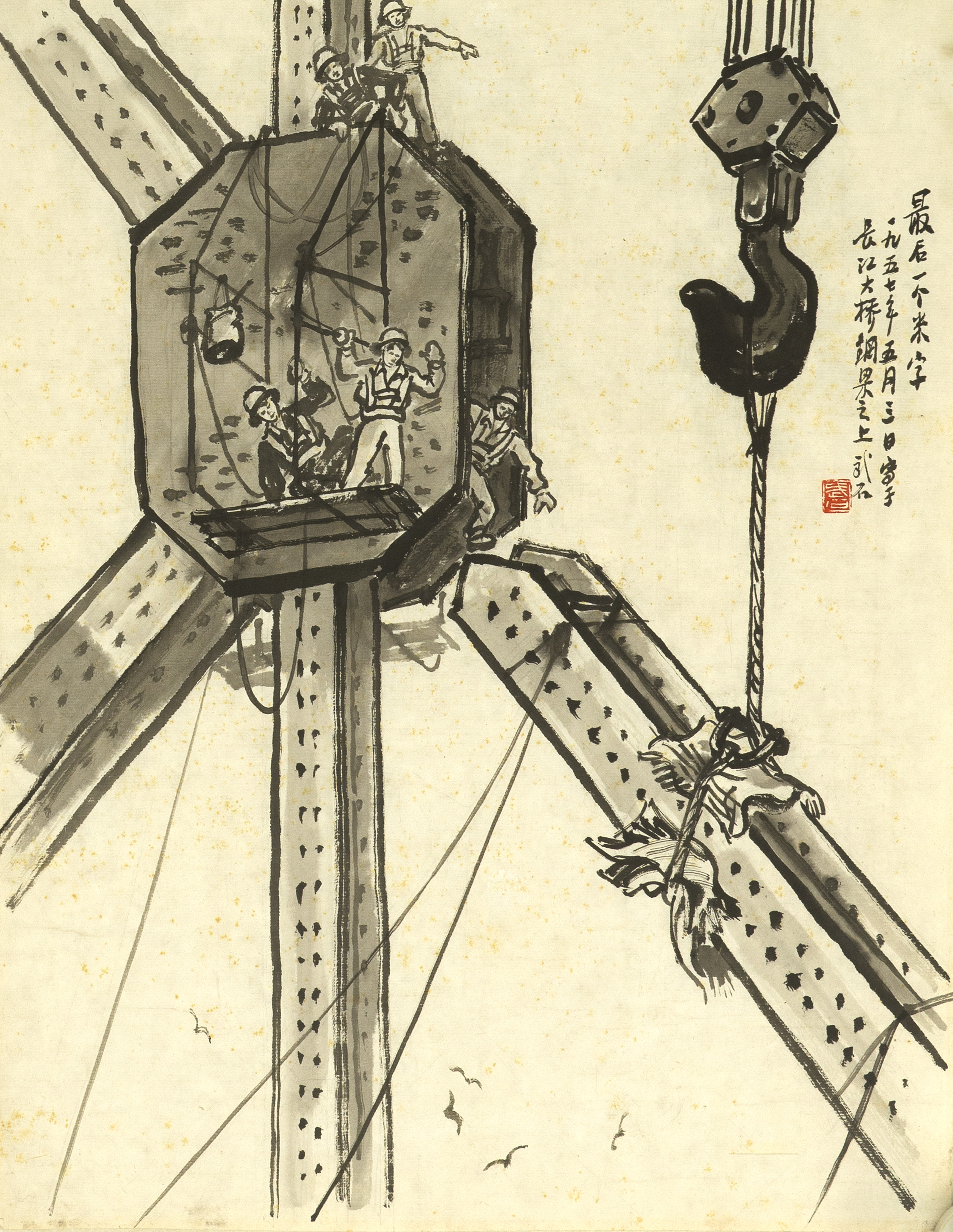

66年前的7月1日,万里长江大桥第一桥——武汉长江大桥完成最后一根钢梁安装,并完成合龙工程。当时43岁的著名艺术家武石乘坐小船,在波动的江水上目睹了这一瞬间的壮丽场景。他耗时近4年创作的作品《最后一根钢梁》记录了这一时刻,成为新中国版画艺术的经典名作。

《最后一根钢梁》——套色木刻

11月5日,2023年全国美术馆馆藏精品展出季项目“一根钢梁的中国故事——武石经典名作及写生画稿研究展”在湖北美术学院开展,400多件展品讲述这位版画家、艺术家、革命家用艺术记录新中国改革建设发展的历程及其艺术成就。

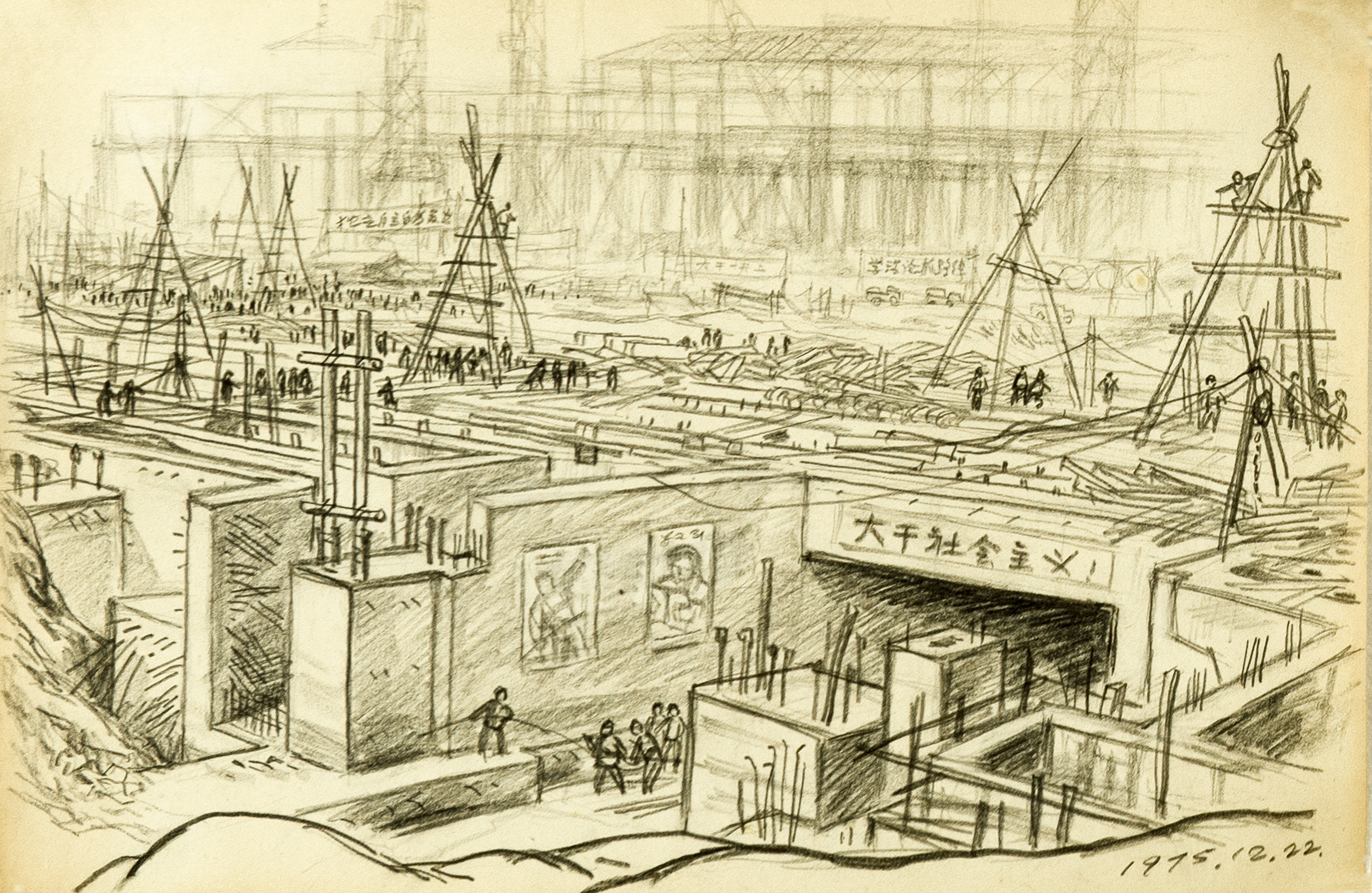

《武钢工地》——速写

武石出生于1914年,1998年去世。他原名冯子树,是中国现代新兴版画的先驱,早年在上海美术专科学校就读,毕业后积极投身抗日救亡运动,1943年参加新四军。20世纪70年代,武石到湖北美术学院任教。他的作品具有强烈的时代精神,被中央文史馆馆员、老舍之子舒乙为称赞为“中国革命美术家第一人”。

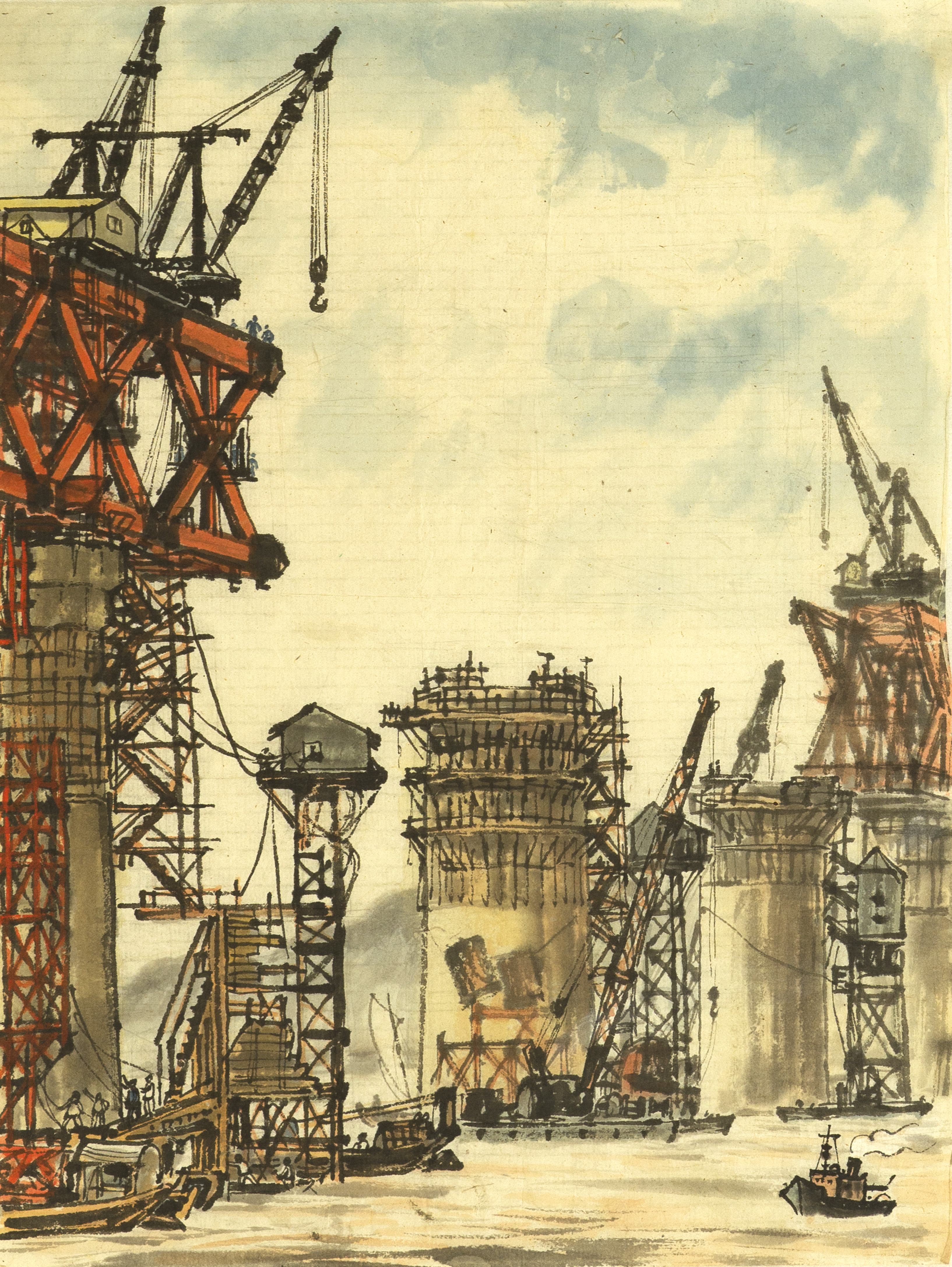

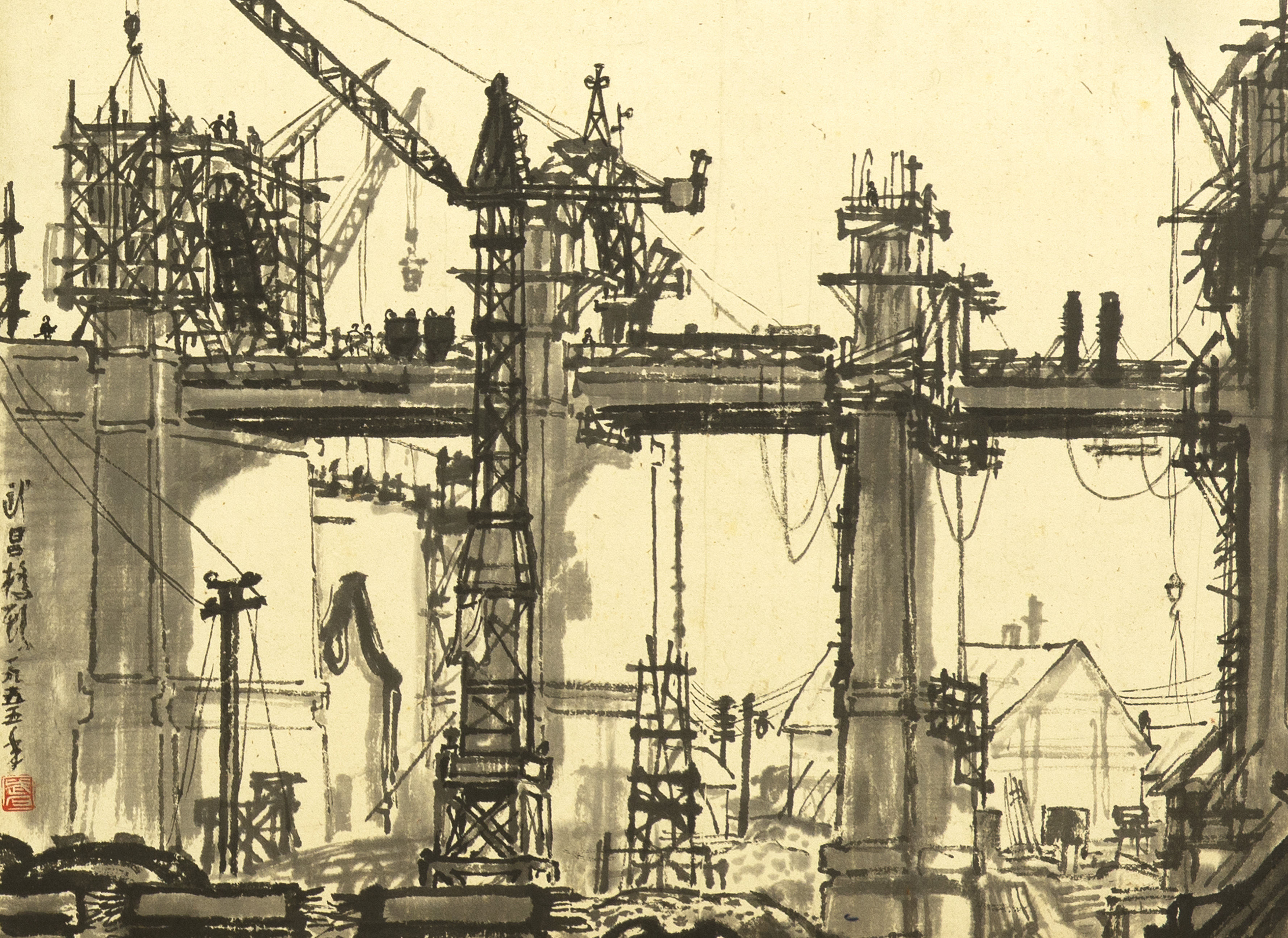

《大桥工地》——水墨速写

在湖北美术学院美术馆内的开幕式现场,220余幅武石生前的国画、速写、版画等作品与180多件珍贵史料吸引了大批艺术家与市民们的目光。人们纷纷在他的经典名作《最后一根钢梁》前合影。

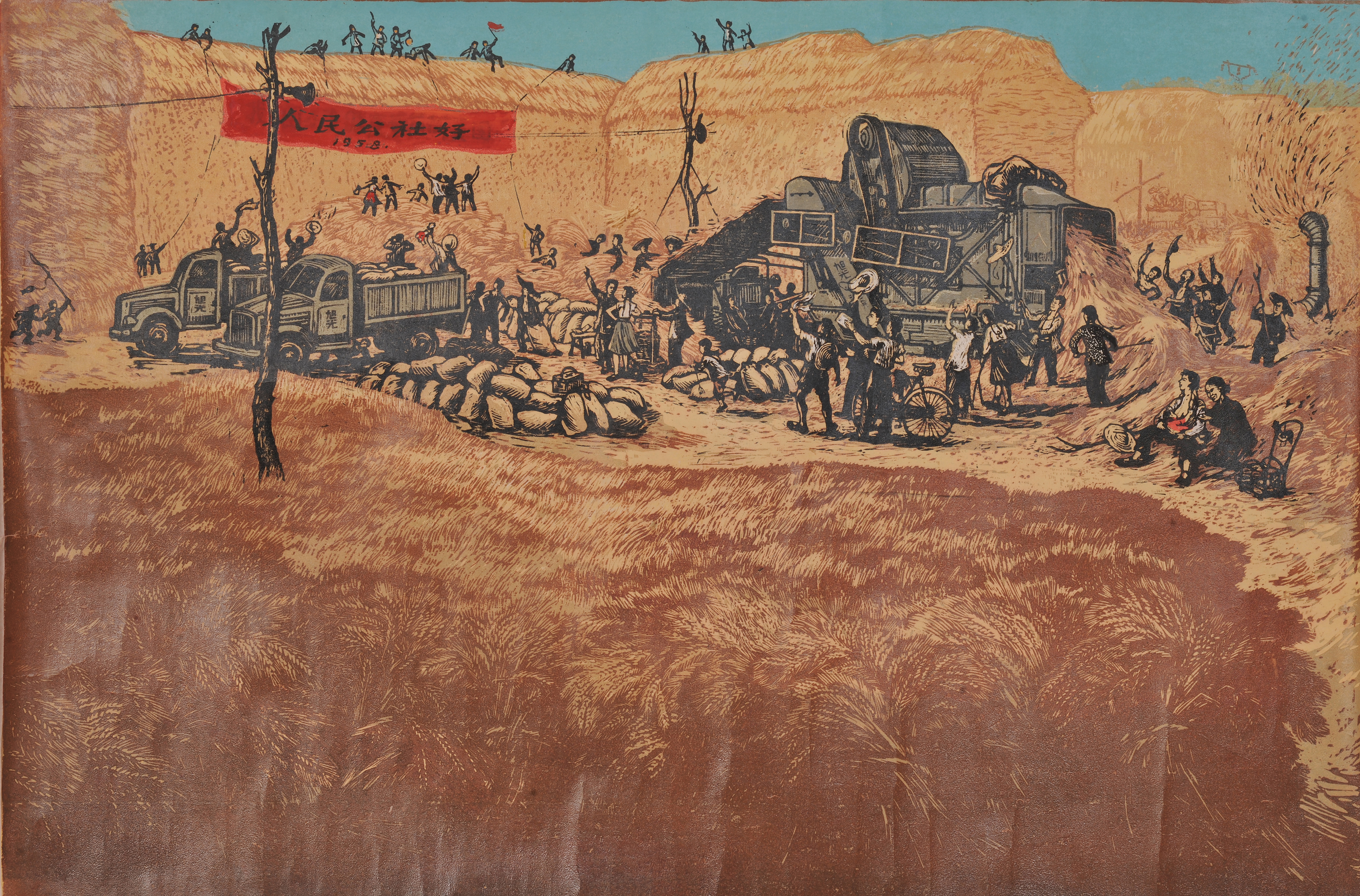

《小麦丰收》——套色木刻

武石的三女儿武凤子在展览现场讲起了父亲创作这幅作品背后的故事。武凤子说:“父亲是个严肃内敛的人,话语不多,对艺术创作却非常认真,创作作品前都要进行大量的实地考察,观察体验。”在女儿的回忆中,父亲《最后一根钢梁》系列作品的构思从1954就已经开始了,他围绕从大桥动工到建成创作了大量手稿,从岸边、船上甚至钢梁上多个角度观察。为了能准确画出桥梁建设工人的动作和神韵,他曾多次爬到几十米高的长江大桥米字架上近距离观察施工情况。“你看,《最后一根钢梁》中的大桥是从正面视角进行创作的,在大桥即将合龙前的几个月,父亲经常穿上救生衣,乘一条小船行到长江上大桥前方。艄公划船,他坐在后面观察。”武凤子说。

《最后一个米字》——水墨速写

展览现场,除《最后一根钢梁》外,《麦收》《田地回老家》《三峡截流》等50余件精选馆藏作品是入藏后首次面向观众展出。湖北美术学院原版画系系主任张广慧曾在1981年跟着武石先生上课学习木刻。他回忆,武石老师当时正在创作另外一幅作品《三峡截流》。专注教学之余,他始终要求学生们艺术创作的主题要关注社会现实,反映时代发展。

市民陈庆年的公公罗青云是1957年武汉长江大桥的建设者之一,当年曾参与大桥上护栏花纹部分的建造。此次她特意来到展览现场,站在《最后一根钢梁》边拍照。陈庆年说,她在多个展览中都看过这件作品,印象深刻。“我们全家人对武汉长江大桥都有着特殊的深厚感情。”

《武昌桥头》——水墨速写

湖北美术学院院长周峰在致辞中说,武石先生的创作始终伴随着整个时代的进步和整个新中国改革建设发展的历程,充分体现出他作为艺术家的赤子之心和责任担当,《最后一根钢梁》《武钢扩建中》《麦收》等经典作品反映出以武石为代表的老一辈艺术家在时代变迁中如何传承、拓展、重视写生、关注社会现实的艺术理念,如何用版画与中国画的绘画语言来表现新中国经济建设成就的艺术历程。“一根钢梁的中国故事——武石经典名作及写生画稿研究展”展览显现了以武石为代表的老一辈文艺工作者坚持弘扬时代主旋律的使命感,将为新时代艺术家更好地讴歌社会主义建设成果提供具有研究价值与指导意义的借鉴案例。

市民在展览现场欣赏作品《最后一根钢梁》。记者陈玲 摄

据了解,“一根钢梁的中国故事——武石经典名作及写生画稿研究展”成功入选2023年全国美术馆馆藏精品展出季项目。2023年全国美术馆馆藏精品展出季活动由文化和旅游部于5月23日组织实施,今年全国共有30个展览项目入选活动目录。

(长江日报记者陈玲 通讯员黄晓仑 王源新)

【编辑:姚昊】

请输入验证码