文/蔡家园

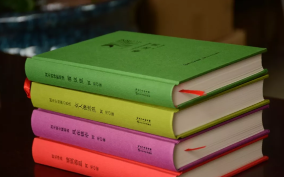

时间与许多人为敌,却是阿毛的朋友。我和她同居一座城市,可是见面的机会并不多;偶尔相见,总会感慨时间特别呵护她。她的外貌一直没有太大变化,就像她的诗一样,似乎有一种美凝固在时光之中。在这个物欲滚滚、人心浮躁的时代,她活得简单、纯粹而宁静,追寻并享受着诗意和幸福。她一直在寻找伍尔夫所说的“一间自己的屋子”,希望像米兰·昆德拉笔下的人物那样“生活在别处”,“以诗发光”(她的一篇随笔的题目)。三十年来,她发表了三百多万字的诗歌、小说、散文、随笔,获得了不少重要奖项,尤其是诗歌创作成就突出,堪称当代文坛上具有代表性的女诗人。最近出版的四卷本选集《玻璃器皿》《看这里》《女人像波浪》《风在镜中》,集中展示了她的创作成果。年复一年,日复一日,阿毛熬血煮字,持灯而行,以文字照亮自己,也照亮了无数的读者。

这套选集的封面设计匠心独运,书名之上都有一幅抽象的河流图案。“河流”是一个优美而富有文化内涵的意象,在某种程度上象征了阿毛的创作历程和特色。假如追溯阿毛诗歌创作的源头,会发现那是一泓清溪,明净、优美、清亮。小溪汩汩流淌,不断遭遇险滩、漩涡,水流迂回、跌宕、奔腾;随着更多溪流汇入,在冲撞和激荡之中,浪花飞溅,涛声轰鸣;河流变得开阔、深邃,也越来越显出独特的姿态,向着大海奔流……阿毛早就建立了自己的诗学观念,善于从个体生命的角度、从女性的视角来处理日常生活经验和内心的情感波动。

她的诗歌看上去千姿百态,其实内核从来没有改变,那就是她在《自画像》中所言:“一种因美而生的绝望/坚定着我的航向”。她早期的诗歌大多抒发个人对于生活、亲情、爱情的感悟,譬如《为水所伤》《至上的星星》等,单纯、感伤而唯美;诗集《变奏》的出版是一个标志,她开始突破个人的狭小生活而走向大千世界,视野更开阔,风格更明朗、质朴而有力。她广受好评的《女人词典》《玻璃器皿》,还有关于旅行、地理的许多诗歌,不仅表现出强烈的女性意识,而且融入了公共知识、公共意识,既敏锐、缠绵、优美,又朴素、深沉、温暖。譬如《玻璃器皿》:“坐不能拥江山,/站不能爱人类! /这低泣的洞口,/这悲悯的母性。/你们用它盛空气或糖果,/我用它盛眼泪或火。”表现出博大深沉的悲悯情怀,具有直击人心的力量。像她的近作《徐娘曲》:“不知不觉就老了/叫自己徐娘//或/老女人//但不用年轻女子的/恶毒语气//而用母亲的无助和/慈爱//你看紫玉兰要开了/世界又年轻了//青色的旧衣缀着/满天星//而你们/你们都是我所生”。文字间流淌着母性的包容、慈祥、温暖与爱,这无疑是对简单化了的女权意识的超越。

在诗歌创作之外,阿毛还创作了大量的小说、散文和随笔。尤其是那些关于阅读、观影的随笔,不仅表达了她对于人生和艺术的独到感悟,而且呈现了诗人的知识谱系、精神资源和心路成长历程,有助于人们理解她何以成为“这一个”诗人。她的关于伍尔夫、乔治·桑、杜拉斯等作家的阅读札记,关于欧洲艺术电影、新浪潮电影,包括好莱坞经典电影的品评,往往将自己独特的体验融入优美的文字之间,“有一点思想、一点故事、一点知识、一点情趣和一点文采”,读来诗意盎然、妙趣横生。这种基于已有的文学、艺术、历史素材而进行的创作,是一种“再写作”,不仅需要对文字、影像材料有新发现,而且需要融入写作者的生命体验,并与现实建立对话性关系。像近年受到热捧的李敬泽的《咏而归》,还有毛尖的影评、祝勇的“故宫系列”,都是成功的“再写作”。阿毛的这些随笔,有异曲同工之妙。

我们知道,文学之所以不同于新闻和历史,那是因为它不仅能为我们呈现生活的真相,而且还能为我们呈现某种可能的生活。阿毛曾说过:“一间自己的屋子/让我走在天堂的路上”。倘若走进她的“屋子”,我们一定会发现,她已经呈现了一种值得人们去追求的生活。

这也让我依然坚信,时间会与阿毛继续为友。她的那些发光的诗句,不会因为时光风尘的侵蚀而湮灭光芒!

蔡家园 评论家、作家。换一种视角直面文学与人生。

请输入验证码