在额尔古纳河右岸,大兴安岭林海深处的敖鲁古雅鄂温克族乡(以下简称“敖乡”),生活着中国唯一饲养驯鹿的少数民族——鄂温克族。

“有驯鹿,你才叫鄂温克人。”出生在敖乡的中南民族大学大一生阿荔雅自小就和奶奶塔吉一起生活,过年时家人围坐在一起烤鹿肉、听奶奶讲传奇故事,是阿荔雅一家人的新年仪式。奶奶去年已经离世,今年春节,阿荔雅特意牵着奶奶饲养过的驯鹿,给记者发来新年祝福。

汉族青年与养驯鹿少女的爱情

18岁的阿荔雅随身携带着两件宝物——鹿皮头饰和鹿角项链,都是奶奶纯手工制作的。平时她不舍得拿出来,生怕弄坏了,只有在想奶奶时才会拿出来哭上一会儿。

阿荔雅的奶奶全名叫安塔·布利托天,鄂温克族有三个分支:索伦鄂温克、通古斯鄂温克和使鹿鄂温克,安塔家族属于使鹿鄂温克。

20世纪50年代以前,鄂温克猎民保持着原始的生产生活方式:吃兽肉、穿兽皮,过着与世隔绝的生活。1958年,第一个鄂温克族乡在额尔古纳市奇乾乡成立,猎民开始与现代接轨。20世纪60年代末,30岁的辽宁汉族青年张锦涛经人介绍认识了养驯鹿的姑娘安塔·布利托天。喜结连理后,小夫妻以养驯鹿为生。

驯鹿属偶蹄目鹿科,体形较大,全身长着厚密的粗毛,因具马头、鹿角、驴身、牛蹄等特征,俗名“四不像”。鄂温克民族是狩猎民族,哪里的草够驯鹿吃,他们的家就在哪里,学校、医院也跟着搬到哪里。

安塔自小跟随父母养驯鹿,练就了一身本领,尤其是处理鹿皮的手艺远近闻名。70岁时,她成为内蒙古自治区熟皮子非物质文化遗产传承人。

奶奶安塔生在做熟皮子,背后是“撮罗子”。

阿荔雅从小就和爷爷奶奶一起生活,常看着奶奶亲手铰鹿皮,做包包、鞋子、头饰,用一块不起眼的鹿皮变出各种花样。不仅是鹿皮,还有犴子皮、狍子皮,奶奶都能把它们变成宝贝——皮衣、皮裤、连衣裙。“我穿过奶奶亲手制作的皮连衣裙,可好看了。”

2004年,因腿伤,安塔把自己养的30多头驯鹿转让给亲戚。但她的鹿皮制作手艺没丢,直到去世前,她还在手工制作鹿皮物品。不少手工制品出口到日本和韩国,还有些手工制品进了鄂温克旗博物馆和中国民族博物馆。

去年8月4日,安塔在睡梦中安详离世。那时,阿荔雅刚刚收到中南民族大学的录取通知书,奶奶知道喜讯后还张罗着给孙女缝制皮包。

“奶奶出生在大山中。”阿荔雅说,只知道奶奶已年过八旬,但没有人知道她的准确年龄,包括奶奶自己。

两张全家福见证81年变迁

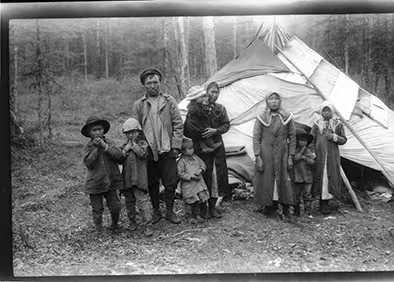

鄂温克旗博物馆收藏了一张拍摄于1932年的照片,照片的主角是安塔的父母和她的7个哥哥姐姐,当时安塔尚未出生。其中,比安塔大15岁的大姐玛利雅一直活到2016年,是远近闻名的百岁老人。

1932年,奶奶安塔的父母和子女的全家福。

奶奶告诉过阿荔雅照片的来历,“由英国剑桥大学的学者琳达·格林女士拍摄,照片的背景就是我家的住所——由加工过的白桦树皮覆盖在松树杆子上搭建的‘撮罗子’,很轻便,搬家的时候拆开就可以带走。”

安塔的爷爷和父亲都是部族中有名的猎手,她父亲一共生了12个孩子,8个男孩、4个女孩,安塔排行老幺。

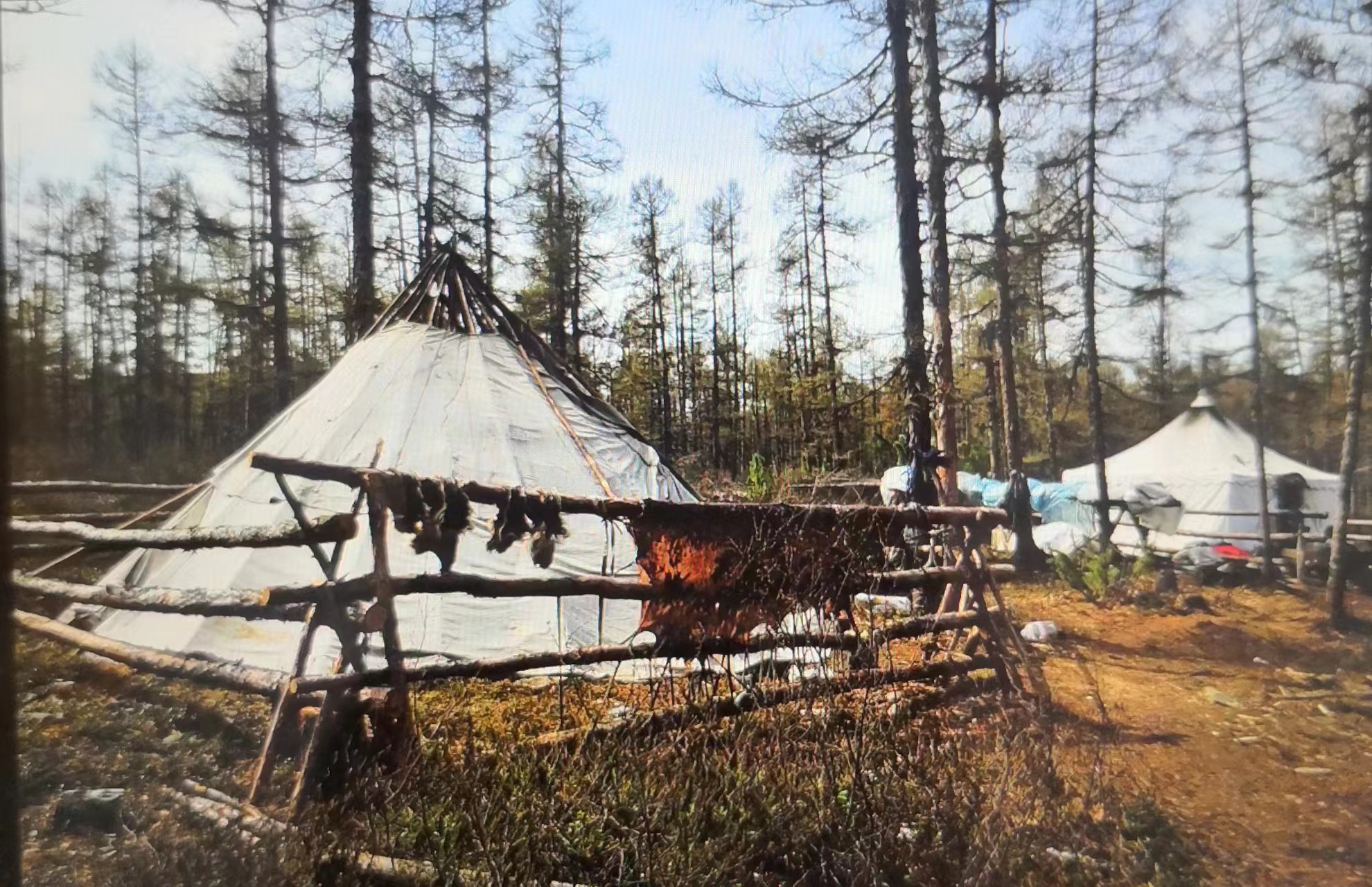

“奶奶会鄂温克语,汉语不太会说。”20世纪50年代前,安塔奶奶一直生活在大兴安岭的大山里,住在“撮罗子”里。“撮罗子”类似于帐篷,鄂温克语叫“斜仁柱”,中间用十几根木头支撑,夏天用桦树皮包裹,冬天用驯鹿皮包裹。“撮罗子”冬暖夏凉,是狩猎民族鄂温克族世代居住之所,并随驯鹿四处搬迁。

鄂温克人在大山中住过的“撮罗子”。

2003年,安塔一家放下手中的猎枪,生态移民搬迁至根河市近郊的敖鲁古雅鄂温克族乡,正式告别“撮罗子”,住上了政府免费提供的民族特色民居。

2013年,全家拍摄了一张全家福。“那时我8岁,和爷爷、奶奶、爸爸、妈妈,还有我姑姑德柯丽和她的女儿,也就是我表姐,一起拍了这张全家福。”阿荔雅说,照片的背景就是下山后居住的特色民居。“远看像木头房子,其实外墙是木料装饰。别致的屋顶造型是根据我们游猎时期的住所设计的,每户上下两层88平方米,集中供暖,水电齐全。”照片中的奶奶笑逐颜开,十分开怀。

2013年,阿荔雅(左一)一家在新居前的全家福。

鄂温克人下山后,仍然采取传统的放牧形式,在山上富集苔藓的地方搭建驯鹿点,生产生活。他们饲养着我国仅有的1400余头驯鹿。这些驯鹿分布在根河市境内的14个驯鹿点。阿荔雅说:“今年过年,我将前往我大伯达瓦的驯鹿点。他家的驯鹿点有200多头驯鹿,是敖乡最大的驯鹿点。”

越来越多年轻人养驯鹿

小时候的阿荔雅骑着驯鹿和妈妈的合影。

2012年1月5日,在哈尔滨第28届冰雪节上,鄂温克人驯鹿巡游首次亮相在中央大街。“奶奶颇为自豪,她希望让更多人看到驯鹿。”阿荔雅说,这个冬天,哈尔滨中央大街又火了,鄂温克人手牵驯鹿再次刷屏,但奶奶再也看不到了。

在大山里生活的时候,男人们狩猎、找驯鹿,女人们在家里熟皮子、缝制衣服。安塔从7岁开始就跟着母亲学习这些,12岁时就学会了用鹿皮给全家做衣服,营地里的姑娘谁也没有她做得多。“奶奶3天就可以缝制完一副手套,所用的线都是她用鹿筋搓成的。”在阿荔雅看来,熟皮子工艺及制作过程非常繁琐,但奶奶制作起来如行云流水。

兽皮剥下后,清理鲜皮,随后将其肉面向外挂在通风处或弱阳光下干燥,晾至八九成干,将其垛起来,上面用木板或重物压平,直到干透。熟皮子首先要将原料软化,将生皮涂以捣烂的鹿肝使其发酵。揉皮时,将皮子顶在膝盖或放在垫物上,用特制的工具反复揉,直至揉软。刮刀脱脂,既要脱掉脂肪,又不能损伤毛皮。毛皮成品的好坏决定于脱脂是否彻底。

“我们鄂温克族传统的熟皮子技艺一定要传承下去。”安塔教的第一个徒弟就是女儿德柯丽。掌握熟皮子技艺后,今年48岁的德柯丽也成为内蒙古自治区级非遗传承人。

不论是在过去的“撮罗子”,还是今天的山下别墅里,一起烤肉喝酒,唠嗑唱歌,是鄂温克人春节的习俗。下山后,1400头驯鹿被安置在14个驯鹿点,阿荔雅的大伯达瓦有200多头驯鹿,驯鹿点成为今年阿荔雅一家的春节聚会地。“用驯鹿奶和面,烤出来的列巴有清香味。”阿荔雅告诉记者。

“现在乡民们也能在远离城市的驯鹿点上架起手机开直播,为大家讲述‘中国最后一支使鹿部落’的故事。”阿荔雅的父亲、敖乡乡长张万军告诉长江日报记者,鄂温克人养驯鹿,但不杀鹿,主要靠鹿茸、鹿角获取经济利益。

2003年前,在山上养驯鹿基本是亏本的,需要打猎来补充收益。为了帮助放下猎枪的鄂温克族人增收致富,敖乡党委、政府秉承“绿水青山就是金山银山”和“冰天雪地也是金山银山”的发展理念,全力打造以民俗文化多样性、驯鹿产业唯一性为特色的常态化全域旅游特色小镇。随着旅游业的发展,养驯鹿的综合效益越来越高。现在每斤鹿茸在3000元以上,越来越多的鄂温克年轻人参与进来养驯鹿,有的还开起了直播,综合效益越来越明显。

(长江日报记者杨佳峰)

【编辑:丁翾】

请输入验证码