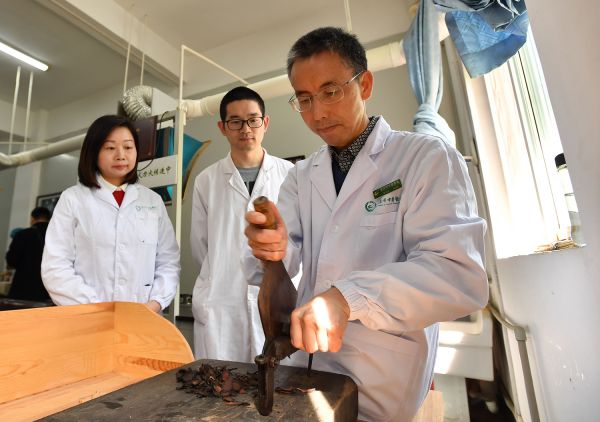

张义生(右一)和他的弟子们。医院供图

长江日报6月10日讯 6月10日,国务院正式公布第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录,武汉市中医医院“汉派彭银亭中药炮制技艺”入选扩展项目名录传统医药类目。

传统中药炮制技艺——切制。医院供图

传统中药炮制技艺——净制。医院供图

手工摊涂冬病夏治黑膏药。医院供图

“汉派彭银亭中药炮制技艺”指以彭银亭为代表的汉口帮特色制药技艺,采取净制、切制、炒制、蒸制、复制等工艺,将中药材加工成可供临床调剂和制剂投料使用的中药饮片。项目代表性传承人、武汉市中医医院主任药师张义生介绍,该中药炮制流派坚持“是药不丢,非药不用”“精制饮片,减毒增效”“一方一法,临方炮制”,蕴含着丰富的中药炮制文化内涵。

张义生介绍,清末民初,武汉因水陆交通便利,成为全国中药材集散中心。当时,两江四岸经营药材的店铺有几百家,汇集了北京的“京帮”、江西樟树的“樟帮”、江西南城的“建昌帮”、四川成都的“川帮”、长沙“九芝堂”等,以药王庙为中心,衍生出药帮大巷、药帮二巷、药帮三巷……一直到药帮七巷,部分地名一直沿用至今。

2021年6月11日,武汉市中医院药学基地,汉派彭银亭中药炮制技艺省级代表性传承人张义生正在进行中药炮制。 长江日报记者 苗剑 摄

汉口帮在实践中融合南北东西各中药炮制流派的精华,博采众长,自成一家,形成地域特色鲜明、炮制方法独特的汉派炮制技艺。张义生介绍,之所以将彭银亭视为“汉派彭银亭中药炮制技艺”的灵魂人物,一方面他是汉派中药炮制技艺的集大成者,另一方面与彭老在推动中医药传承与发展方面作出的贡献密不可分。

建国后,彭银亭在汉口成立武汉市第一个中医联合诊所,囊括了30多位中医和20多位药工,开创了医药融合之端。后来,原武汉市卫生局召集包括彭银亭在内的13位中药炮制专家,制定武汉市中医药切制规则,是新中国成立后第一个关于中药炮制标准的规范性文件。

2021年6月11日,武汉市中医院药学基地,汉派彭银亭中药炮制技艺——手工摊涂黑膏药。 长江日报记者 苗剑 摄

1979年,彭银亭作为确有专长的老专家,聘任至武汉市中医医院,牵头组建炮制室,负责中药材和中药饮片的采购。2007年,炮制室提档升级成为炮制中心,从纯手工操作转化为机器操作,但技艺仍遵循古法。该炮制中心也成为湖北省唯一保留中药炮制室建制的机构,有固定的编制、人员和场所,并实现了活态传承。

如今,在汉派彭银亭中药炮制技艺的保护单位武汉市中医医院,已建立完备的师承机制,通过多年的传承培养,逐渐形成了覆盖老、中、青的优秀药学人才团队。传承者遵古创新,将传统制剂、炮制工艺与现代化技术相结合,经多年的积淀,以医院名老中医的经方、验方为基础,自主研发出麻甘止咳合剂、消食合剂、消石利胆丸、润肺益肾饮等一批优质中药制剂,深受老百姓的喜爱。

市中医医院中药自制剂。医院供图

据了解,“汉派彭银亭中药炮制技艺”分别于2010年收入武汉市非物质文化遗产名录项目,2011年收入湖北省非物质文化遗产名录项目。该技艺历五代传承,影响已遍及华中、辐射全国。(长江日报记者武叶 通讯员张姝 薄云娜 陈彦西 摄影记者苗剑)

【编辑:余丽娜】

请输入验证码