在平面上,一个动点到两个定点的距离之和为常数的动点的轨迹就是一个椭圆。1609年,伟大的天文学家开普勒提出了行星第一运动定律(现在也称为椭圆定律):“太阳系的各行星的运动轨道是椭圆,太阳位于椭圆的一个焦点上。”他被称作“天空立法者”。这一定律后来得到牛顿的解释,人们才知道它是万有引力定律的推论,它印证了万有引力定律是大自然最根本的定律之一。

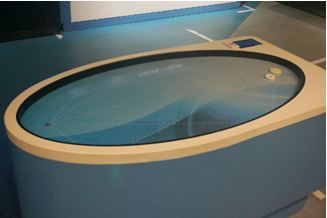

武汉科技馆数学展厅(百发百中)

上图展台展示的是个椭圆形的台球桌面。把两个圆片放在两个指定点上,不论击打哪一个,它都会通过壁面反弹,万无一失地击中另一个。何因?这是椭圆在帮你的忙。椭圆有两个不同的“圆心”,称作焦点,从其中一个焦点发射的光、声和其它粒子,碰到椭圆弧上的任意一点,必然会反射到另一焦点。正因如此才使你“百发百中”。

开普勒(JohannesKepler,1571-1630),德国天文学家

1596年开普勒出版《宇宙的神秘》一书受到第谷的赏识,应邀到布拉格附近的天文台做研究工作。1600年,到布拉格成为第谷的助手。1611年第谷去世,开普勒成为第谷事业的继承人。

开普勒视力不佳,但还是作了不少观测工作,1604年9月30日在蛇夫座附近出现一颗新星,最亮时比木星还亮。开普勒对这颗新星进行了17个月的观测并发表了观测结果。历史上称它为开普勒新星(这是一颗银河系内的超新星)。1607年,他观测了一颗大彗星,就是后来的哈雷彗星。

开普勒对光学很有研究,他把伽里略望远镜的凹透镜目镜改成小凸透镜,这种望远镜被称为开普勒望远镜。

开普勒还发现大气折射的近似定律,他最先认为大气有重量,并且正确地说明月全食时月亮呈红色是由于一部分太阳光被地球大气折射后投射到月亮上而造成的。

开普勒用很长时间对第谷遗留下来的观测资料进行分析,他在分析火星的公转时发现,无论按哥白尼的方法还是按托勒密或第谷的方法,算出的轨道都不能同第谷的观测资料相吻合,他坚信观测的结果,于是他想到火星可能不是作当时人们认为的匀速圆周运动,他改用各种不同的几何曲线来表示火星的运动轨迹,终于发现了“火星沿椭圆轨道绕太阳运行,太阳处于焦点之一的位置”这一定律,接着他又发现虽然火星运行的速度是不均匀的,在近日点时快,远日点时慢,但是,从任何一点开始,在单位时间内,向径扫过的面积却是不变的。

这样就得出了关于行星运动的第二条定律:“行星的向径在相等的时间内扫过相等的面积。”这两条定律,他还指出,这两条定律同样适用于其他行星和月球的运动。

经过长期繁复的计算和无数次失败,他终于发现了行星运动的第三条定律:“行星公转周期的平方等于轨道半长轴的立方。”行星运动三定律的发现为经典天文学奠定了基石,并导致数十年后万有引力定律的发现。

【编辑:付豪】

请输入验证码