在沉寂一年多后,由美国电子商务巨头亚马逊公司创始人杰夫·贝索斯创建的蓝色起源公司13日宣布,该公司于12日成功试飞并回收升级版“新谢泼德”亚轨道飞行器,新版飞行器的一个亮点是拥有太空飞行器中“最大的窗户”。

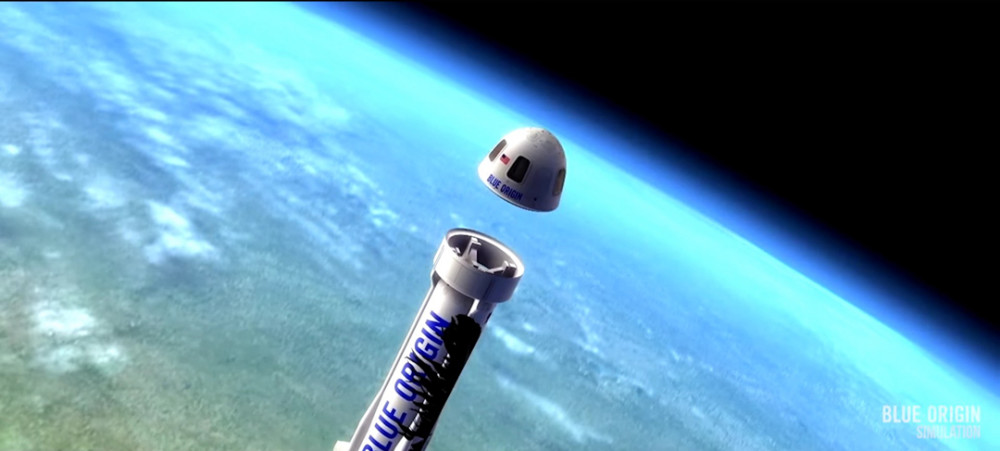

“新谢泼德”飞行器集火箭与飞船于一体。蓝色起源公司提供的视频显示,“新谢泼德”从地面垂直起飞,飞到一定高度后火箭与飞船分离,火箭先行返回,在接近地面时一个发动机点火,着陆支架展开,成功在目标着陆场垂直降落。飞船也在降落伞的帮助下成功着陆。

蓝色起源公司在一份声明中介绍道,发射场地位于得克萨斯州西部,其中火箭达到的最高高度为99.27公里,而飞船达到的最高高度为99.39公里,接近通常定义的地球大气层和外太空之间的边界(100公里高),整个任务用时约10分钟。

声明说,此次“新谢泼德”使用的是新一代火箭和2.0版载人舱,其中载人舱的特点是有着高1.1米,宽0.73米的大窗户;另外,飞行器还携带12个商业、研究与教育用载荷。

贝索斯发推特说,载人舱里还有一个测试用假人,“他有一个很棒的旅程”。

“新谢泼德”上一次发射是在2016年10月,当时飞船和火箭也均被成功回收。

蓝色起源公司的目标是利用“新谢泼德”飞行器把人送到约100公里高处的亚轨道旅行,时间暂定在2019年初,而票价尚未对外公布。亚轨道一般是指距地面20公里到100公里的区域,处于现有飞机的最高飞行高度和卫星的最低轨道高度之间。

除了蓝色起源公司外,由硅谷企业家埃隆·马斯克创建的太空探索技术公司也在研究可重复使用技术。后者的火箭既要把卫星送至地球低轨道,又要实现火箭第一级回收,难度要比蓝色起源公司更高,也更受舆论关注。太空探索技术公司将于15日利用“二手”火箭向国际空间站发射“二手”货运飞船,“二手”火箭和“二手”飞船同时使用还是第一次。

Blue Origin太空舱还有一个名字,叫做“Shepard”,其内部设计非常舒适、安全,一次可以乘坐大概四名乘客,每名乘客的座位面前都有一个巨大的窗户,让用户可以观赏地球和太空的美景。

7/8

Shepard太空舱并不会被推射到脱离地球轨道的位置,基本上只是到达大气层和太空的界线、也就是所谓的“卡门线”。乘客们大概可以体验几分钟失重状态,就像宇航员那样。而当观赏行程结束,Shepard太空舱会降落回地球、采用降落伞进行缓冲,至少从本周的测试来看还是非常安全的。

链接:

“新谢泼德”与“猎鹰九号”有啥不一样

美国太空探索技术公司创始人埃隆·马斯克这几天的心情想必十分复杂。

在该公司数次尝试回收猎鹰九号火箭均未成功的情况下,一家原本知名度不高的商业太空公司——蓝色起源,却在北京时间11月24日成功实现了对新谢泼德火箭的软着陆回收。面对事实,马斯克只能在推特上发出祝贺。

航天专家、《国际太空》杂志执行主编庞之浩向科技日报记者介绍,新谢泼德火箭跟猎鹰九号火箭的回收原理基本相同,但技术难度有一定差别。

他表示,在飞行高度和速度方面,“新谢泼德”面向太空旅游项目,用于亚轨道发射,不会环绕地球。在此次完成的测试中,“新谢泼德”的飞行高度为100.4公里,速度约为每秒1.3公里。而“猎鹰九号”用于发射正式航天器,要进入轨道飞行。比如将龙飞船送入近地轨道,至少要达到每秒7.8公里的第一宇宙速度;如果是发射地球静止轨道卫星,速度则需达到每秒10公里以上。“由于飞行速度不同,火箭返回的速度也不一样,‘猎鹰九号’的返回速度要快得多。”他说。

同时庞之浩介绍,火箭回收时,姿态控制和回收精度非常重要。他说,从外形上看,“新谢泼德”的体型粗短,“猎鹰九号”则身材细长。两者都采用垂直回收方式,长细比越大,控制难度就越大,因此“新谢泼德”的姿态控制相对容易。另外,“猎鹰九号”要求落在海上回收平台上,位置精度要求达到10米以内;“新谢泼德”是落在地面,在设计上对着陆精度要求没有那么高。不过记者了解到,此次测试中“新谢泼德”的最终降落地点距发射台中心只有1.37米。

在着陆速度控制方面,庞之浩认为蓝色起源公司做得非常成功。记者了解到,新谢泼德火箭在靠近地面时,8个“刹车装置”将其下降速度降至每小时622公里;而后火箭外部的鳍状装置帮助其调整姿态,速度降至每小时192公里;距离着陆点上空1500米时,火箭对准着陆点,发动机点火反冲,着陆架展开;到距离地面30米处,火箭速度已降至每小时7.1公里,最终安全着陆。

无论如何,新谢泼德火箭实现了垂直返回软着陆。庞之浩说,此前很多人认为不用降落伞而凭借发动机反推实现火箭回收是不可能的事,有人将其形容为“在狂风中树立一根扫帚”。如今蓝色起源公司获得了成功,这是可回收火箭技术的重大突破,尤其对商业航天是巨大的鼓舞。

他介绍,这项技术实现后,能大大节省航天发射的成本。据测算,对第一级火箭实现回收重复使用,能将发射费用节省80%;如果加上第二级,费用可节省98%。“以‘猎鹰九号’为例,其燃料价值仅20万美元,其他费用全在硬件上。”他说,“以前发射一次最少也要6000万美元,如果能使发射成本降到几百万美元,将是件不得了的事。”(科技日报北京11月26日电)

请输入验证码