昨天晚上,第十七届中国戏剧节在武汉落下帷幕。

记得开票那天,办公室的小伙伴打开售票系统,看到一片“灰色”,以为是系统bug。电话询问客服后才知道,戏剧节观演票火热:“该场戏剧已售罄了。”

来自全国23个省、直辖市和自治区的31台优秀剧目,为武汉剧迷带来一场长达19天的艺术盛宴。

若是遗憾错过这场国家级盛宴,别懊恼。

文旅君告诉你一个好去处:武汉博物馆内「武汉戏曲大码头——武汉戏曲历史文化特展」与「粉墨春秋——江威京剧脸谱作品展」正同时展出。

逛展宛如走进戏院后台,比在观众席近多了!

走进武汉博物馆,遍布戏剧元素。

一楼大厅里,一座约有一层楼那么高的头面(戏曲中的人物头饰)样式拱门立在中央,供大家打卡拍照。

大荧幕播放着京剧脸谱的绘画过程,几位家长正带着孩子,在休息椅上跟着bgm咿咿呀呀。

入门右手边,一座大戏台立在大厅。朱红廊柱,深红帘幕,展览名称「武汉戏曲大码头——武汉戏曲历史文化特展」变成牌匾挂在门楣。

展厅便在戏台幕布后。

走进“幕后”,一排排戏服与道具兵器映入眼帘。

感觉有点奇妙,仿佛穿越到上世纪的戏班子,脑海里的黑白影片突然有了鲜活色彩。

入口处两排兵器架,模样唬人。刀、枪、剑、戟威风凛凛站在架子上,自带气场。凑近看,兵刃其实都是道具,并不锋利。(但别动手摸哇!)

展柜里的戏袍们最引人瞩目。

从没想过戏袍的色彩会如此鲜艳,金线纹样在灯光下闪闪发光,戏袍哪怕隔着玻璃罩也气场十足。

当年的戏服需要用盘金绣手法,这是古时缝制龙袍的技艺。手工缝制纹样,制作周期长,而且保存困难。戏袍不能水洗,只能用酒精消毒后在阳光下晾干,封箱保存。

看过电影《霸王别姬》的观众都知道,名角儿的一身行头可价值不菲。

这次展览中,能够超近距离看到陈伯华、高月楼等戏曲大师的戏服与头饰。连针脚线、领口的磨损、旧时的污渍都看得清清楚楚。

楚剧大师高月楼使用的全手工定制“金丝黑蟒袍”,是镇院之宝。

一定别错过楚剧大师高月楼穿过的「金丝黑蟒袍」,展牌直白道出它的价值:镇院之宝。 这件戏袍以金色为主,浅蓝与黑色棉线勾勒出龙纹。

配色高级,自带奢华感,放到如今的潮牌纹绣里,也不过时。

还有难得一见的凤冠实物。

孔雀蓝的凤凰勾着银边,展翅欲腾飞,温润的珍珠错落点缀,柔美又威严。

不禁再次感慨中式审美的高级,能把浓郁、冲突的色彩搭配得如此和谐。

小时候总迷惑,CCTV-11的戏曲节目哪有少儿动画片好看,为什么爷爷奶奶在摇椅上咿咿呀呀着,一坐一下午? 逛完展览,我才恍然大悟,他们原来是在追!星!

汉口新市场大舞台(现为民众乐园)吸引无数名角儿来表演。

现代小孩听着流行、摇滚歌曲长大,自然把周杰伦、五月天奉为经典。而爷爷奶奶们从小就听戏长大,戏曲对他们的影响更深。

当年武汉最出圈的戏台子——民众乐园,便是属于他们那代的livehouse。(一旦接受了这种设定,看展时有代入感多了。)

展陈按照时间顺序陈列。

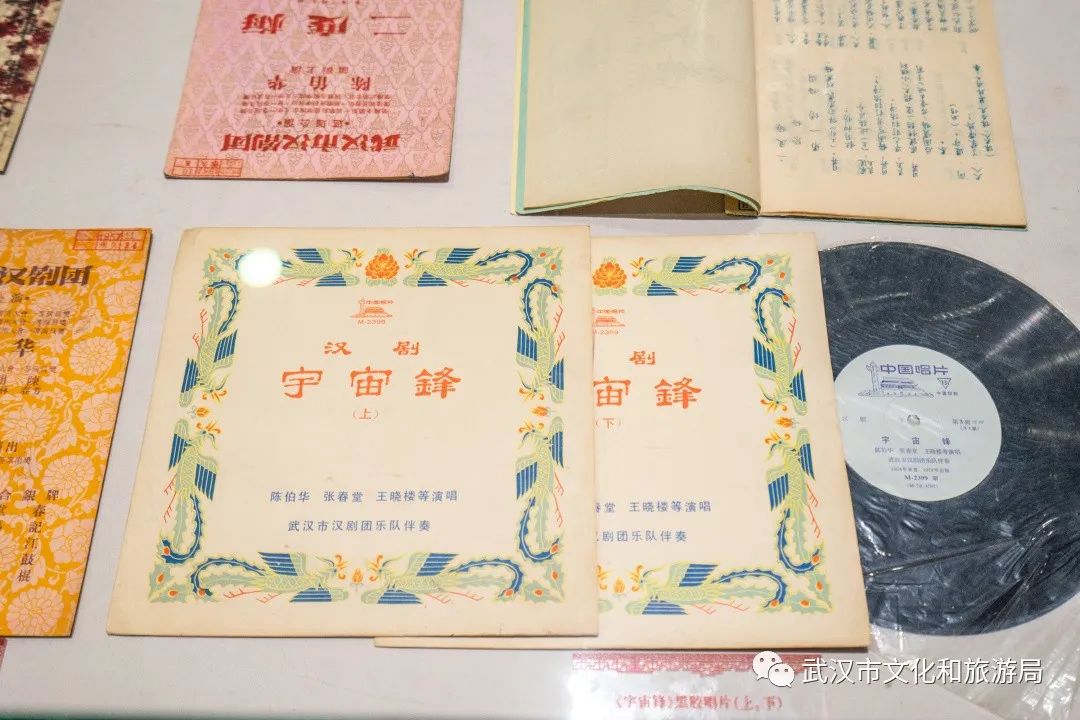

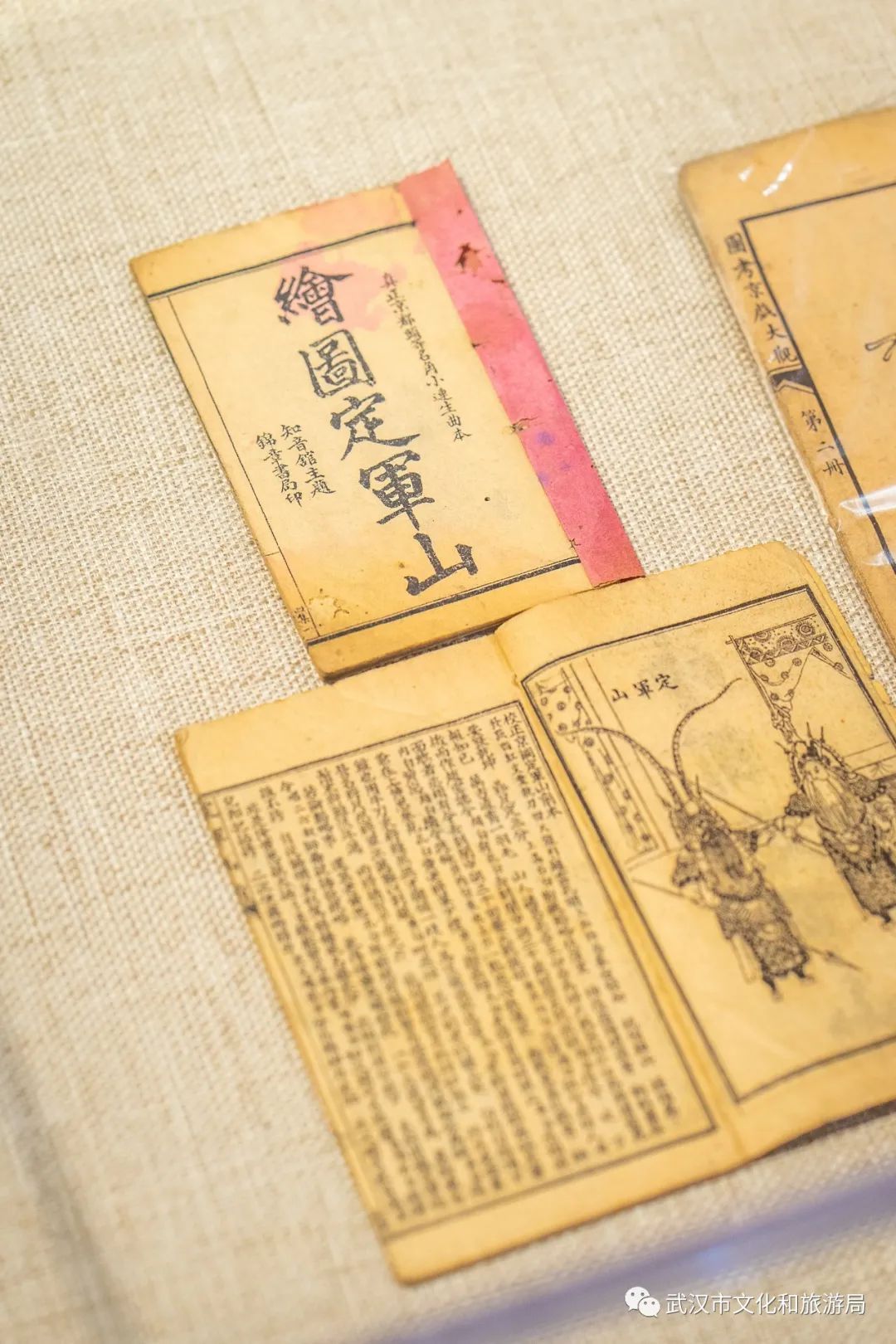

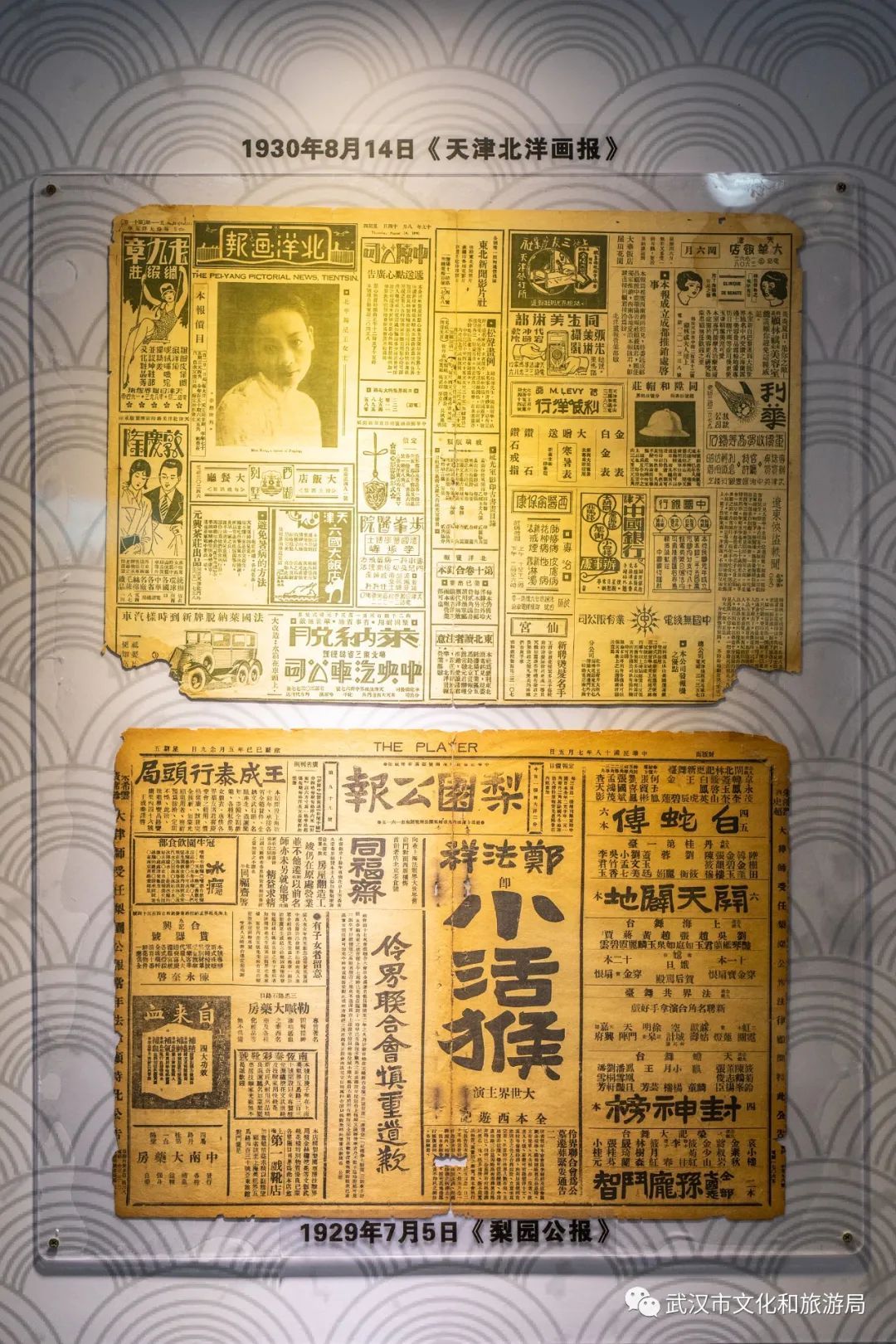

除了戏台上价值不菲的精美服化道,还有关于当年武汉这座「戏码头」的不少珍贵回忆资料。

旧报纸上印着当时最新的演出动态,戏曲杂志上有各位名角儿的签名。

原来关注行程、珍藏签名、买周边、学唱腔……这一套,爷爷奶奶那辈人早就玩过了。

当年的京剧票友(非专业的戏曲爱好者)南铁生,号称是“汉口梅兰芳”,与梅兰芳本人同台表演过《虹霓关》。

现在年轻人自称的“汉口吴彦祖”的外号,可以说是out了一百年。

展览按时间顺序,系统梳理了武汉地区戏曲事业的发展历程。分为「梨园笙歌」「百戏纷陈」「春回大地」「盛世新貌」四个部分。

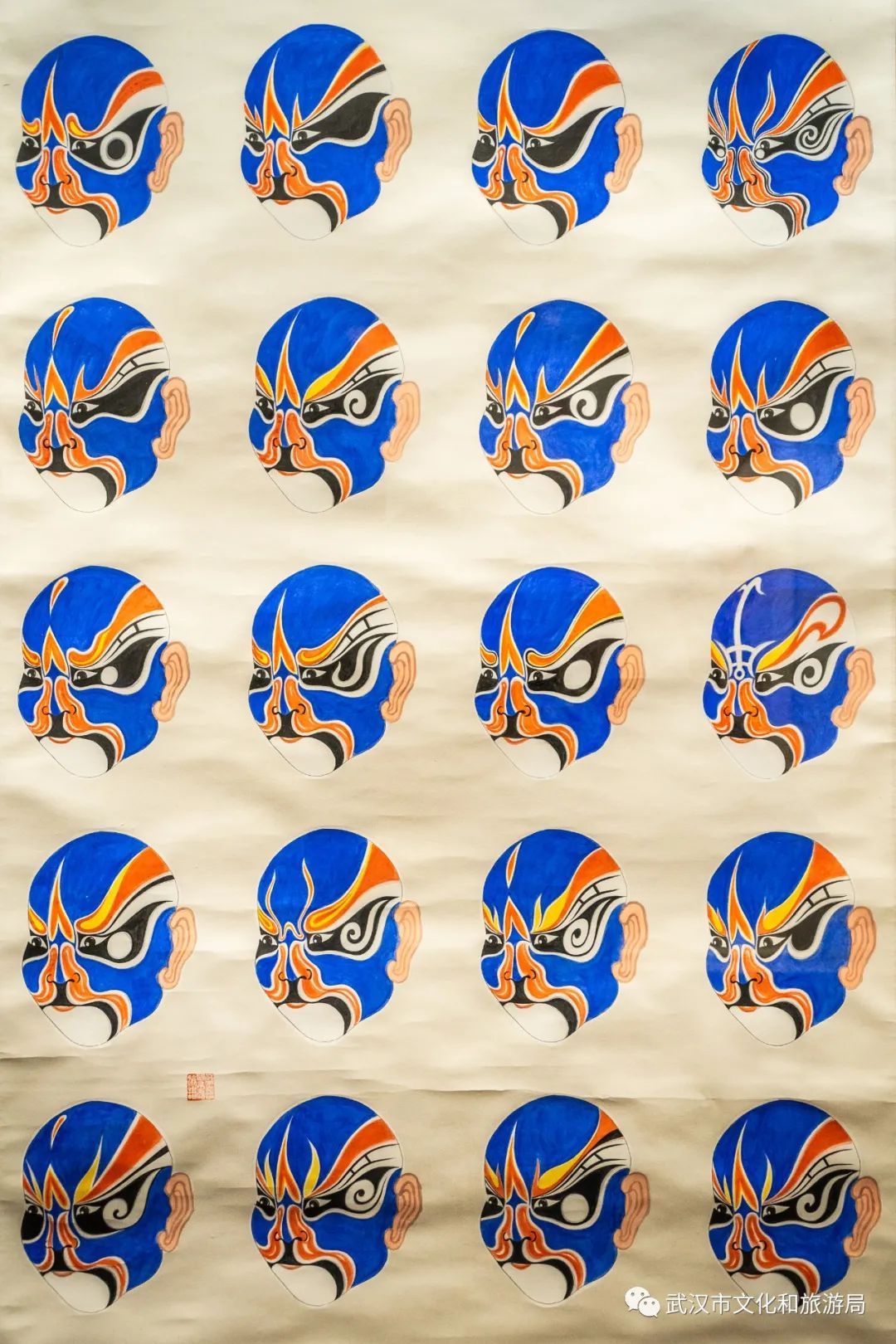

武汉博物馆二楼,江威先生的京剧脸谱作品也在展出。

脸谱作品展持续到11月9日,现在去,可以两展一起看。

江威先生手绘的脸谱,简直是强迫症福音。不仅线条流畅、谱式规范、位置准确,还能把同一人物画出不同花样来。

蓝脸的窦尔敦,脸谱有几十种画法。

展厅里,一个小娃娃盯着展柜看得入迷。原来是在观察生肖脸谱。

兔子用纯白色打底,勾勒毛茸茸的青草花纹,温顺可爱。老虎额头上顶着一个大大的“王”,龇牙咧嘴地,形象传神。

临走时,听到那小孩奶声奶气地哼唱“蓝脸的窦尔敦盗御马,红脸的关公战长沙。”

想起小时候学课文,自己对这几个古人印象深刻,不就是源于戏曲吗?

看展一天,被豫剧唱段魔音洗脑了好久(甚至尝试哼唱)。还好,生活在戏码头武汉,能够常常看戏解馋~

(来源:武汉市文化和旅游局微信公众号)

【实习编辑:孙灿】

请输入验证码