2月10日,武汉,

人们最后来此,送别黄旭华。

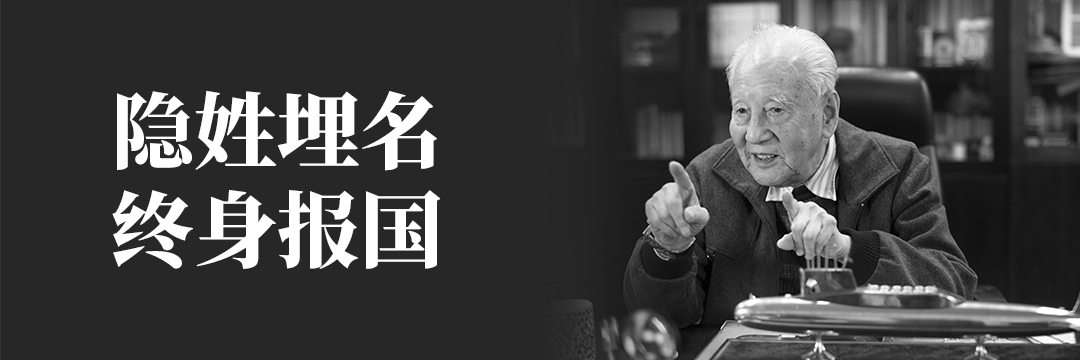

“共和国勋章”获得者,

中国第一代核潜艇工程总设计师

黄旭华院士遗体送别仪式在10时举行。

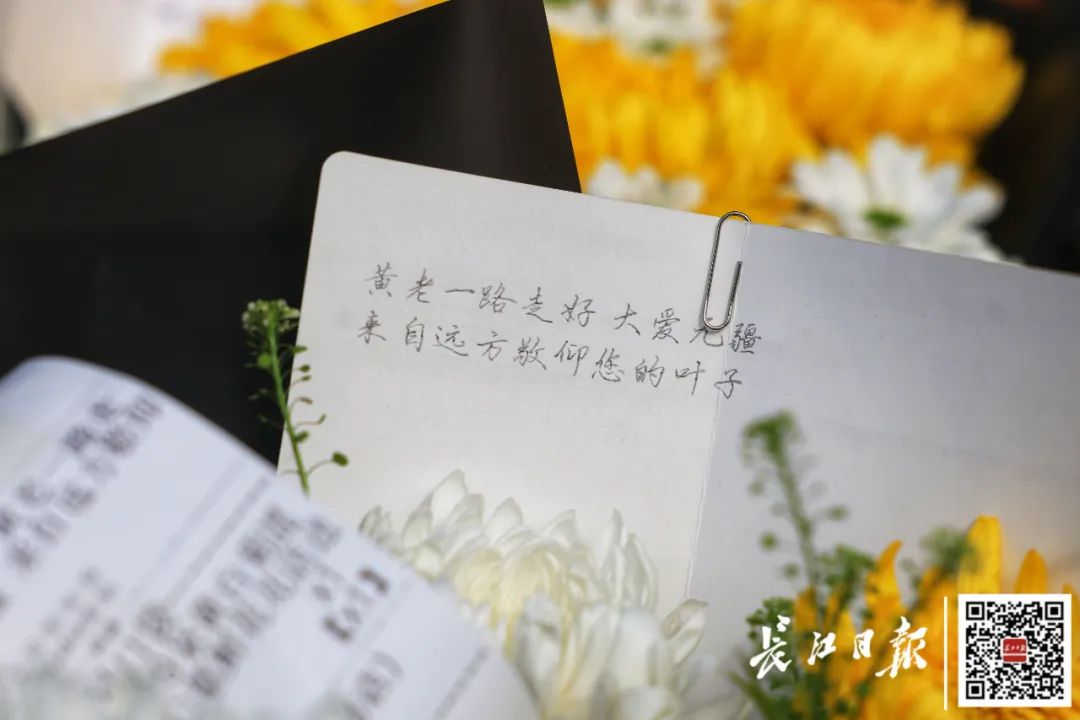

“飞跃千里只为给黄旭华院士送行,黄老一路走好!”早上7时,从广东来武汉的向林已等候在武昌殡仪馆门口。他一身黑衣,神色十分沉重。

渐渐地,前来悼念的市民越来越多,其中不乏一些像向林一样特意从外地赶来的人。

向林(右)与好友苏美手捧菊花在武昌殡仪馆门口等候。记者樊友寒 摄

“我深夜一点半才到武汉,送完黄老就得立刻赶回去上班。”向林今年35岁,毕业于国防科技大学,在广东某研究院工作。他告诉记者,黄老是他的精神导师,大学时曾听过他的讲座,十分触动,久久不能忘怀,所以哪怕工作繁忙,路程遥远,在知道黄老逝世后,仍决定要来武汉送别。

早上7时,18岁的盛博坐上了从郑州开往武汉的高铁,2个多小时后,他行色匆匆地出现在了武昌殡仪馆门口。盛博是黑龙江某大学物理专业的大一学生,从小就梦想成为一名优秀的科研人员,尤其崇拜袁隆平、黄旭华等伟大科学家。看到黄老去世的新闻后,盛博一直在关注吊唁的相关信息,并提前买好了高铁票。

盛博在遗体送别仪式现场吊唁黄老。记者樊友寒 摄

盛博告诉记者,看到现场这么多人前来相送,他十分激动。“这是我离他最近的一次,以后也没有机会见了。”

深圳市翠北实验小学五年级学生陈淼莼,和妈妈、哥哥一起坐13小时绿皮火车,凌晨5点多抵达武昌站,下车买了鲜花,守在门前。这天早晨武汉气温在4摄氏度,兄妹俩穿上了最厚的校服,妈妈黄如绵说,她没有说太多教育的话,但孩子们好像都明白,“要去纪念一个让我们‘不再挨打’的人”。

上海交通大学船舶与海洋工程专业学生黎家硕,提前一夜乘高铁抵达武汉,来看“学长、灯塔与航标”。

满头银发的武汉退休钢琴教师郭萍不太会操作智能手机,她向学生打听送别地点,从黄旭华生前工作的七一九所赶到殡仪馆。

货拉拉司机王年生一早上电话不停,他的货车里装满了全国各地网友从外卖平台订的上百捧鲜花。“您就帮我放在门口就好了。”“好的好的,不客气。”

在武昌殡仪馆天元厅内,黄旭华的遗孀,92岁的李世英头戴白色羊毛帽,在女儿与助理搀扶下从轮椅上站起来,对着丈夫遗体掩面而泣。一家人围着黄老,最后合唱了他生前最爱的歌曲《送别》。

李世英是黄旭华口中“欠了一辈子”的人,是熟人眼中最了解与支持丈夫的“李阿姨”,两人因工作结识,结发相伴69年。

黄旭华与夫人李世英在金铺中学的合照。

黄旭华的老朋友李德仁院士也来看他了。他与院士妻女一一握手,宽慰生者,神情动容。去年7月,李德仁曾去医院探望黄旭华,两位年龄均近百岁的院士的手曾紧握在一起,互诉“保重”。

“我们是金铺中学来的。”从黄冈市英山县金家铺镇赶来的教师陈荣军与李世英握手时说。“哦,金铺中学,记得。”坐在轮椅上的李世英点头回应。

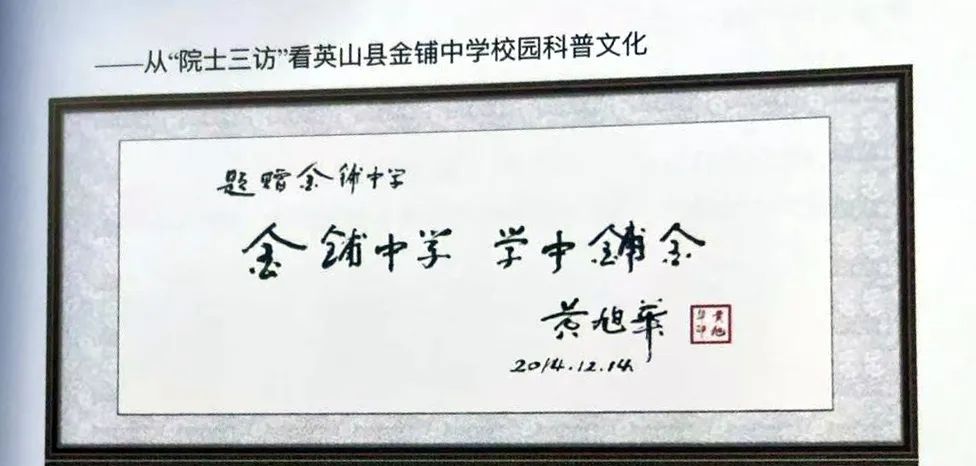

陈荣军来自黄旭华夫妇两次造访的乡村中学,学校始终珍藏着院士的题字:“金铺中学 学中铺金。”今天,他和两名从金铺中学毕业考取上海交大、华农的大学生代表一起,向黄旭华院士深深鞠躬。

有人带来一幅画。10岁小学生吕昀骁花5天时间为“黄爷爷”手绘一张“潜龙在渊”。画里,戴着“共和国勋章”的黄旭华与中国第一艘核潜艇在一起。

有人送上一首诗。“……劈波威碧海,斩棘筑龙头。埋名三十载,功利在千秋。”它来自河南信阳的13岁中学生王尊。

一位在汉口江边长大的退役军人将手写信别在花篮上。“春天来了,花儿开了,但您却怀着对祖国与核潜艇事业的深沉之爱离开了。痛失国士,捶胸仰天,泪眼模糊,今夜无眠。”

很多花圈的落款没有名字,仅仅写着“第一研究室”“第二研究室”“第三研究室”,花圈来自黄旭华的同事,一些从不接受采访,总是面色匆匆的人。

“我们会永远想念您。”有人匆忙拎着行李箱赶来,不远千里,只为“送他一程”。

人们讨论黄旭华最多的往往是他“隐姓埋名,为国奉献一生”,但他的名字,早已深深潜入人们心底。

祖国不会忘记!人民不会忘记!

送别国之脊梁!

(长江日报记者| 占思柳 樊友寒 摄影/视频| 记者胡冬冬 占思柳 詹松 刘思 孙莹 向晓璇 制作| 曹欣怡 喻鑫)

【编辑:陈明】

请输入验证码