5月28日,长江日报记者从华中科大同济医学院附属同济医院获悉,今年底,由该院马丁院士团队研发的全球首款HPV(人乳头瘤病毒)诊断试剂盒,有望完成医疗器械注册证审批,获得上市许可。

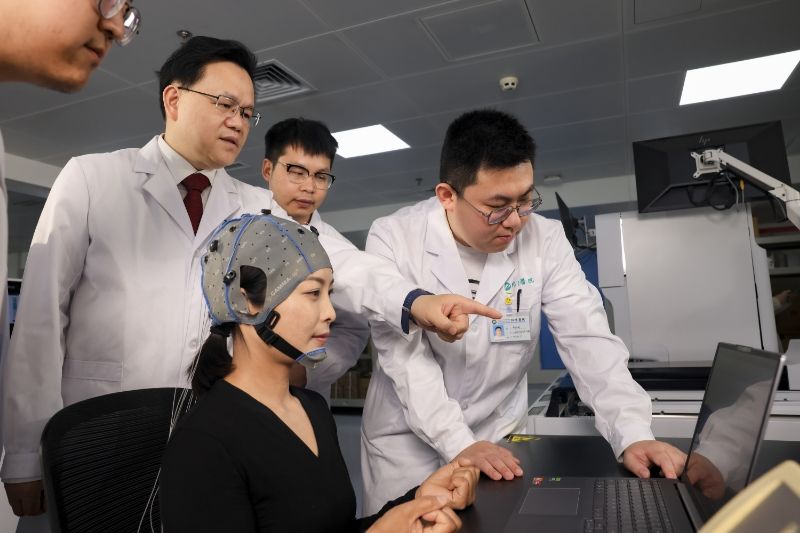

神经内科唐洲平教授团队研发的基于运动想象的多模态“脑机接口帽”应用于脑出血患者上肢功能康复。

该款试剂盒和年初已拿到“准生证”的子宫内膜癌早筛试剂盒,获得多项全国颠覆性技术创新大奖和湖北省医工交叉创新成果等系列奖项,也是同济医院科技创新与产业创新深度融合的两款标志性产品。

据同济医院副院长陈刚介绍,近年来,该院密集出台了关于全面加强科技和人才工作的20条激励措施,所有举措指向同一个目标:加快推动科研成果进入临床,形成“从临床中来,到临床中去”的闭环。在政策和科研经费支持下,同济医院一大批科研成果从“纸”上走向生产线,实现与产业创新的融合。

可精准预测宫颈癌潜在患者

全球首款HPV整合诊断试剂盒即将拿到“准生证”

“这款产品应用到临床后,能对HPV阳性患者进行精准管理和风险分层,将颠覆现有的宫颈癌筛查策略。”2023年12月,湖北省首届十大医工交叉创新成果发布会现场,马丁院士团队展出了全球首款HPV整合诊断试剂盒,受到学术界、产业界的一致好评,被纳入2025年《中国宫颈癌筛查指南(二)》。

同济医院心外科魏翔教授团队运用原创心肌旋切系统为患者进行手术。

据马丁院士团队成员、同济医院妇产科副教授黄晓园介绍,约80%的女性一生中都有机会和HPV病毒“打个照面”,但大多是“一过性”的感染,90%以上的病毒都会在1—2年内靠自身免疫力清除,感染自行消退,只有0.01%的人会最终发展成宫颈癌。因此,HPV感染并不等同于宫颈癌,两者之间有着本质的区别和明确的关联路径——HPV病毒整合。

但为了降低宫颈癌的漏诊率,目前,医生会对HPV阳性患者进行阴道镜活检及病理活组织检查,部分迟迟无法转阴的严重患者,甚至被动选择进行宫颈锥切手术。反复筛查和过度治疗,让患者承受了不必要的生理创伤和心理焦虑。

“马丁院士团队2015年就完成了宫颈癌的基础研究,证实感染病毒并不是致癌的关键因素,病毒整合到基因组里,才会启动恶性过程。”黄晓园解释道,大部分感染状态下,HPV病毒基因组DNA与人基因组DNA独立存在,当病毒DNA插入到宿主基因并与宿主基因组融为一体,同步复制时,称为HPV整合,这是宫颈癌变的最大诱导因素。“我们研发的这款试剂盒,就是精准筛出HPV整合的人群,研判罹患宫颈癌的风险并指导临床诊疗。”

基础研究成果如果无法落地到临床应用,就只能是停留在“纸”上的一篇论文。2018年2月,在同济医院的支持下,马丁院士团队发起成立武汉凯德维斯生物技术有限公司(下文简称“凯德维斯”),致力于与产业创新融合。2022年,HPV诊断试剂盒获批进入国家药监局创新医疗器械审查绿色通道,今年底将完成注册证审批。产品投入市场后,年产值将达到10亿元。

建立“一键触发”产业融合创新机制

打通从实验室到市场的产业化链条

凯德维斯位于光谷生物城,总部楼高5层,内设研发室和生产线。5月28日,记者看到,公司正在生产另一款马丁院士团队研发的颠覆性产品——子宫内膜癌早筛试剂盒。

黄晓园告诉记者,相比传统的宫腔诊刮手段,这款产品实现了无创采样,只需要用一把小刷子刷取子宫内膜的脱落细胞,再通过分子诊断技术进行检测,就能发现早期子宫内膜癌的风险,其灵敏度和特异性均超过90%,与传统的病理活检结果高度吻合。目前,子宫内膜癌早筛试剂盒已实现产业化,正陆续进入国内60余家三甲医院。

医生的科研成果如何与产业进行深度融合?对此,黄晓园的回答很直接:医院平台和领路人很重要。“从基础研究到初期验证,再到转化落地的平台搭建,最后交由企业实现产业化,这条路,是马丁院士团队在医院的支持下,花了将近十年时间,一点一点‘蹚’出来的。”

“医学研究成果实现产业化需要专业团队,仅靠医生单枪匹马,力不从心。”据陈刚介绍,为了推动医生的科研成果尽快落地,同济整合医院、科研机构、企业等内外部资源,设立了科创院、医工交叉研究院、数智研究院、临床转化研究院等,各部门各司其职,帮助医生打通从实验室到市场的产业化链条。

同济医院将马丁院士团队为代表的系列转化经验制度化。2021年,医院建立了“一键触发”创新成果转化机制:科研处成果管理办公室全程追踪每一个项目,一旦有论文或专利成果输入,会立马开启绿色通道,告知相关科室,做好对接准备,提供技术评估、专利布局、市场分析等全流程服务。此外,医院还会定期举办医工交叉论坛,破除医生、工程师、企业、投资人的交流壁垒。

该院心脏大血管外科教授魏翔团队自主研发的“心脏不停跳心肌旋切系统”,便是在医院的全程推动下完成的成果转化:科研处协助申请并管理科技部“数字诊疗专项研发项目”、医工交叉院推动申请湖北省创新转化医学研究院中试平台通过验证、科创院联系东湖高新区提供技术资源和金融资源……2022年4月,“心肌旋切刀”这个6年前还停留在图纸上的创意,经过一步步迭代,获批手术应用。

“如果没有医院牵线搭桥,我不可能在这么短的时间内实现成果转化。”魏翔说。

培育一批医疗健康领军企业

5家企业估值接近20亿元

5月5日,同济医院党委书记唐洲平、院长胡俊波率队到“光谷生物城”,实地考察同济医院科技创新与这里的产业创新融合情况。在这片园区内,除了凯德维斯,还有武汉泓宸创新生物科技有限公司、武汉百英诺生物科技有限公司等多家同济医院孵化的科创公司。

“从科研成果到临床应用的产品,医院一家主体往往难以全部完成。”唐洲平说,这就像一场接力赛,医生擅长创意和基础研究,这是第一棒。第二棒是应用技术研究,共性技术攻关、小试,可在医院或者高校内进行。接下来,小试成果要走出医院,进行中试,完成工业化生产。这第三棒,需要交给企业才能完成。

除了整合资源、机制保障,同济医院每年在科研上的经费投入,也让医生们感受到医院支持临床转化的“诚意”。每年设立1000万元“医学创新与转化孵育基金”、每年高强度资助10—20项高水平的临床研究项目,每项200万元—300万元。

资源、机制和资金的三重“加持”下,同济医院一大批高质量原创成果扎堆出鞘:心内科汪道文教授团队研发的暴发性心肌炎快速检测试剂盒、病理科王国平教授团队研发的激光片3D显微镜、神经内科唐洲平教授团队研发的基于运动想象的多模态“脑机接口帽”等,均在临床实践中发挥了重要作用。

同济科研处提供的数据显示,同济构建的医工结合、产研一体的创新生态,已成功打造100个以上的科研转化项目,培育了一批具有核心竞争力的医疗健康领军企业,其中5家企业估值接近20亿元。

“我们会不断完善知识产权、创新创业、成果转化管理办法,为‘医、学、研、产、政’五轮驱动发展提供新动力。”唐洲平说,同济医院正以武汉建设国际医疗创新高地为契机,勇担科技自立自强使命,针对临床和国家重大需求,加快推动药物、医疗器械、试剂盒等关键领域的技术创新,促进科研成果的临床应用及产业化,助力湖北加快建成中部地区崛起重要战略支点。

(长江日报记者王恺凝 通讯员李韵熙)

【编辑:王戎飞】

请输入验证码