长江日报大武汉客户端7月24日讯(记者陈晓彤 通讯员晏华华)面对全球人口增长、气候变化加剧与耕地资源萎缩的严峻挑战,传统育种费时费力,已逼近遗传资源极限,亟须跨学科技术融合。7月24日,记者从华中农业大学获悉,该校农业微生物资源发掘与利用全国重点实验室李国田教授团队结合当前作物研究现状,提出将AI技术与育种结合,用AI实现作物优异性状的精准“打印”,突破生物进化限制。

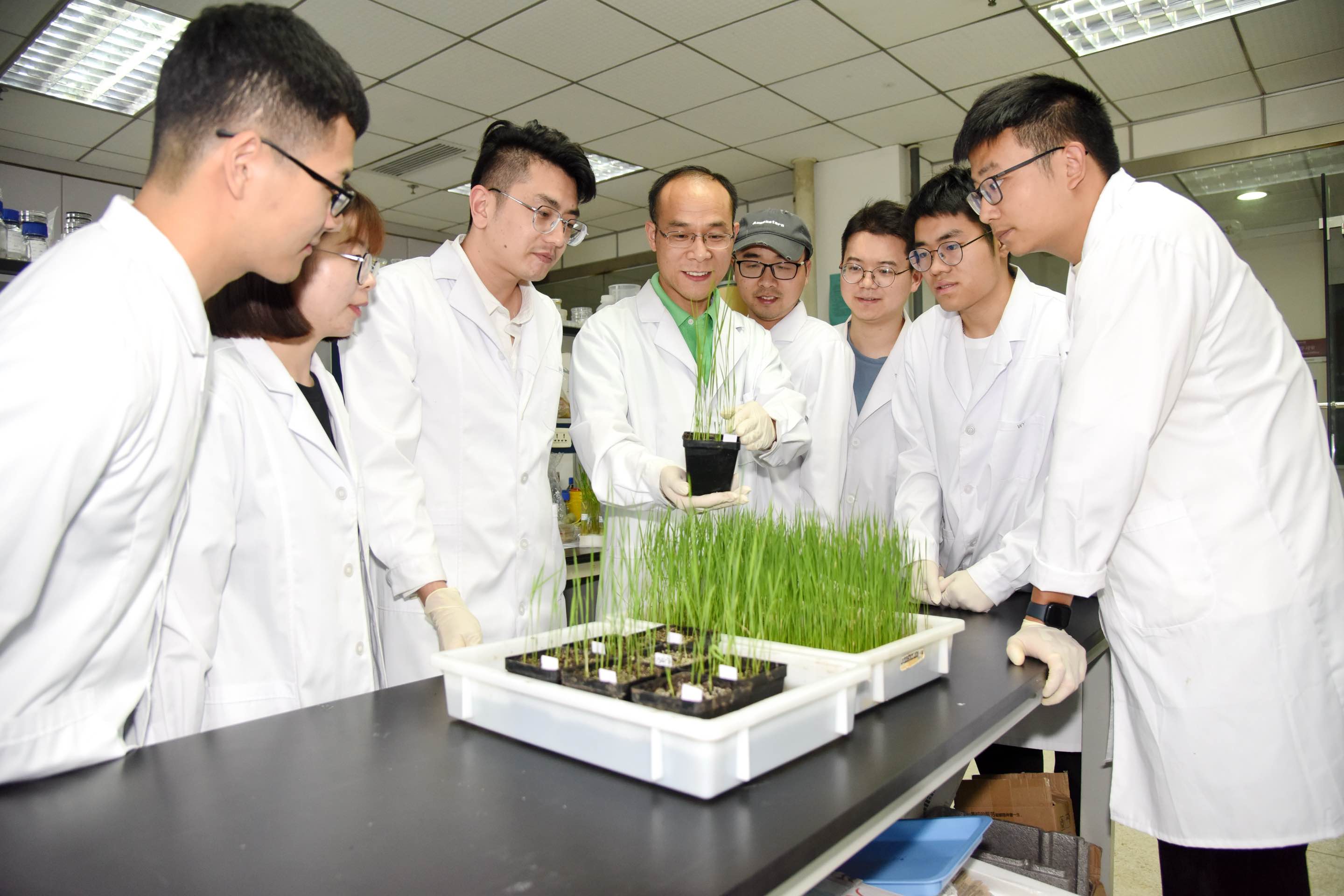

李国田教授(左四)指导学生做实验。蒋朝常 摄

李国田表示,AI在设计全新的抗病蛋白、代谢物生物传感器及离子通道等方面极具潜力,将这些“定制化生物零件”精准导入作物,可实现对植物关键生理过程——如胁迫信号传导、防御反应激活、离子平衡调节与代谢流定向的系统性、可编程化调控,从而大幅度地增强植物在复杂多变环境下的综合适应能力,让作物遗传改良进入“按需设计”的分子智能育种新时代。

未来的生物育种,将由育种家设定具体的改良目标,例如提升产量、增强抗逆性或改善营养品质,AI则通过深度学习与知识推理,生成一套包含具体技术路径的最优综合性育种方案。这种模式将作物育种从依赖经验的传统方式,转变为数据驱动的精准设计过程,实现从自然种质、从头驯化底盘作物到优良作物品种的高效转换,最终推动农业可持续革命。

李国田指出,高质量、标准化的数据是训练AI模型的基础,研究机构、育种公司和跨学科专家应合作生成高质量的标准化数据集,并针对一系列作物和性状要求对算法进行微调,建立共享数据库是解决这些难题的有效途径。同时,新技术的应用必须严格遵守生物安全和相关法规要求。

该成果于7月23日晚在线发表于《自然》杂志。

【罗田甜】

请输入验证码