一般药物研发,从实验室到能去治病救人,是一个漫长的过程。药物发现、细胞实验、动物实验、临床试验等,一个个步骤环环相扣,科学严谨。

也有这样一种小物件,能在方寸间纳入血管、皮肤、肝、肠、肾等多种“微缩版”人体器官,每个微器官都拥有独特的细胞类型和微环境,能够模拟人体内血液循环、细胞间相互作用等的复杂生理和病理过程。

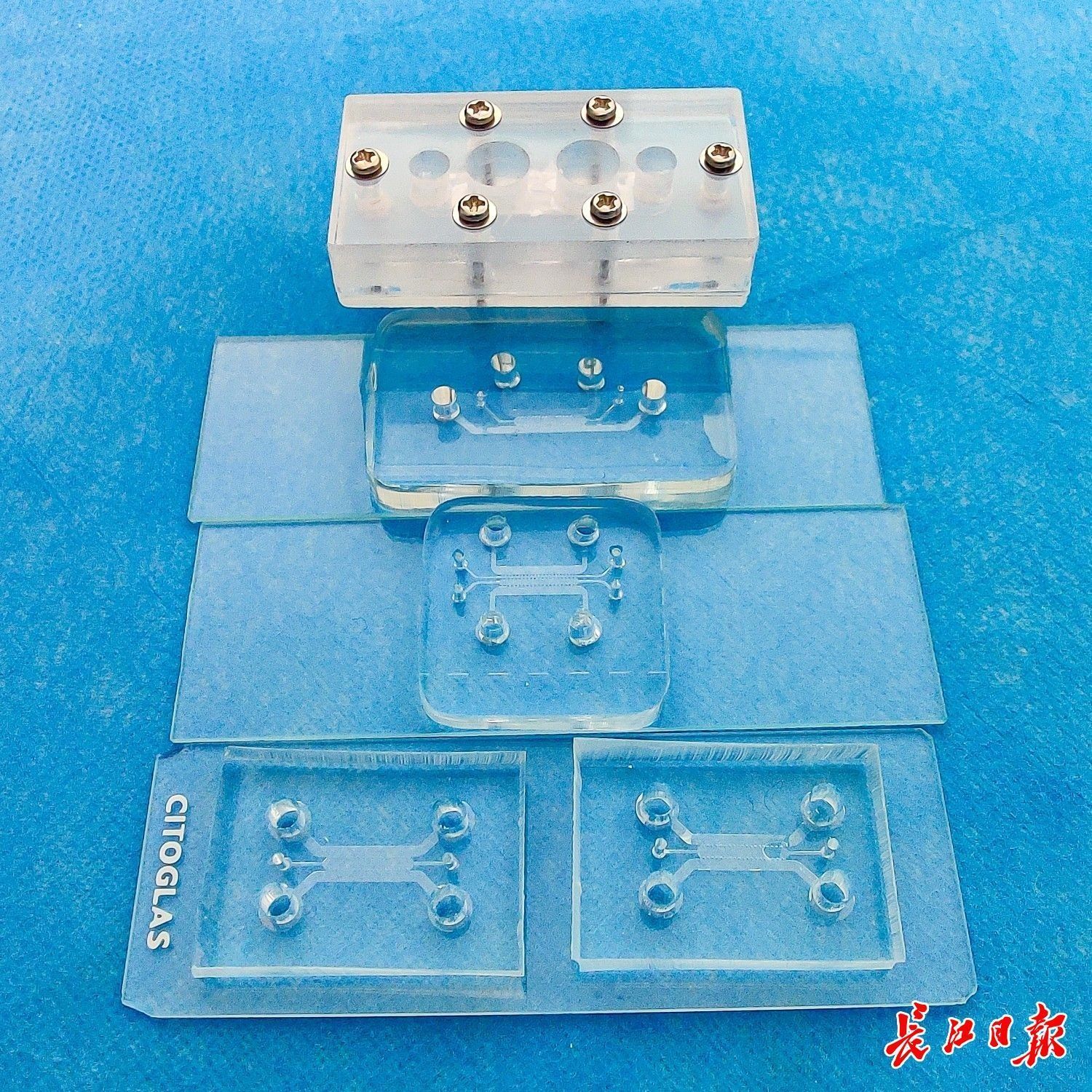

武汉市第一医院陈柳青教授、杜坤博士团队研发的不同类型的器官芯片。

这种能芥子纳须弥的东西,就是武汉市第一医院研发的类器官芯片。高仿生的类器官芯片能覆盖药物开发中的细胞实验和动物实验等临床前研究阶段环节,即替代细胞模型和小白鼠来替人类试药,安全提高实验效率。此外,在临床治疗中,面对多样化的药物选择,类器官芯片可替代患者筛选出合适的药物,提高临床疗效。

【研发者说】

讲述人:武汉市第一医院科教处处长、皮肤科主任陈柳青教授

武汉市第一医院医疗装备科工程师 杜坤博士

类器官芯片分为多器官芯片和单器官芯片。这个厚实一点的、U盘大小的塑料片,就是能替代小白鼠来给人们试新药的多器官芯片。你再凑近仔细看看,还能看到其内部有多个小孔和通道。其实,它就是一个集成装置,我们把从人体取出的器官组织或细胞种进这些小孔里,培养一两个星期,它们就能像种子一样长成一个“微缩版”的器官。

这些小孔和通道相互连接,使它不仅能模拟单个器官的功能,还能模拟器官间的交流。因此,多种类器官芯片可以模拟人体内血液循环等复杂生理和病理过程。它在新药研发中替代细胞及动物实验,大大降低了研发周期和实验成本。目前,这款类器官芯片已集成血管、皮肤、肝、肠、肾等多种“微缩版”人体器官。

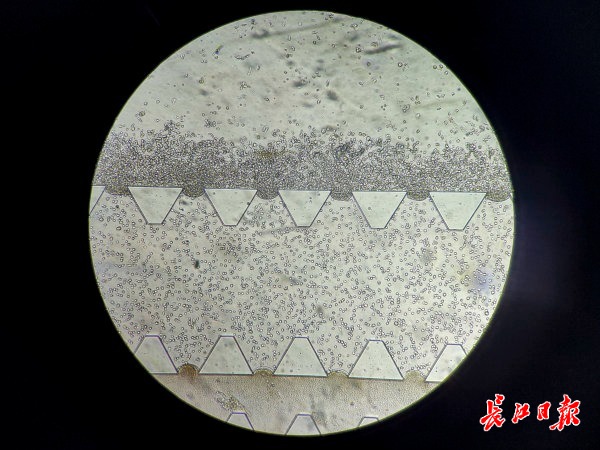

显微镜下,皮肤芯片上尚未成熟的皮肤组织。

再来看这个如拇指般大小的、薄一点的塑料片。这是单器官芯片——皮肤芯片。别小看这方寸之间的小小芯片,只需取10微升从皮肤样本里提取和分离的细胞组织种到芯片中,经过7到10天的精心“喂养”,样本细胞将长成具有表皮和真皮分层结构的球体皮肤组织,成为人体外的类器官组织。

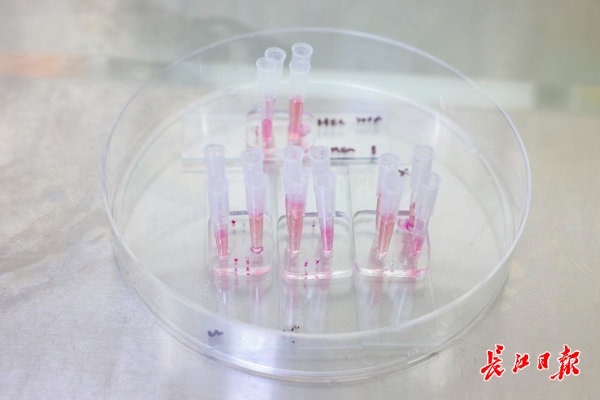

杜坤博士向芯片内注入细胞培养液。

“种”出一块皮肤有什么用?举个例子来说,比如在化妆品人体功效评价中,我们先要构建动物皮肤模型,然后反复涂抹测试产品并进行效果比对,整个过程耗时数月且成本高昂。

培养中的皮肤器官芯片。

动物和人存在种群差异,其代谢水平和基因背景让实验数据不够准确。皮肤芯片构建的组织功能单元仿生度超过80%,就能很好地解决这个问题。

杜坤博士用显微镜观察皮肤器官芯片。

就是因为类器官芯片很“透明”,所以它还在疾病的个性化治疗,尤其是给肿瘤患者的精准抗癌打开了一扇窗。在透明芯片内,癌细胞如何穿透血管、如何在血液中“漂流”、怎样精准锚定特定器官,这些关键步骤均可通过显微镜实时观测。当在芯片内加入实验药物后,我们能直接用显微镜观察到药物是否能阻断癌细胞的扩增和转移,相当于为抗癌药效装上了“透视眼”,避免了传统的“试错治疗”,让精准抗癌成为更直观的、可视化的研究。

陈柳青教授(左)与团队成员讨论芯片上的皮肤组织形态。

目前,我们研究团队已成功构建了特应性皮炎、皮肤瘢痕、脂肪肝、药物性肝损伤等20余种疾病模型。

【大众点评】

讲述人:广东省科学院生物与医学工程研究所、医学实验与健康评价中心主任 吴彩霞

类器官芯片分为多器官芯片和单器官芯片。过去在检测化妆品、美容仪促进胶原蛋白生成的效果时,我们团队主要依赖动物实验。这类检测不仅周期长达数周,每项局部皮肤分析都需要单独构建动物模型,实验资源消耗量大。如今,通过引入皮肤芯片,我们在显微镜下就能实时观测胶原蛋白纤维的生长密度和排列结构,单次检测效率大幅提升。又如在美白产品的筛选检测中,我们可定向培养含黑色素细胞的皮肤芯片,直接观察不同成分对色素沉着的抑制过程。这些透明化的“皮肤微实验室”,既保留了人体皮肤代谢的真实反应,又让研发摆脱了对传统模型的依赖,真正实现了科学评价与伦理优化的双赢。

(整理:长江日报记者刘越 通讯员张梦石 谯玲玲 摄影:记者胡冬冬 动图:张莉 )

【丁翾】

请输入验证码