各色方框在CT影像上划定病灶,并匹配治疗方案;3D影像模拟出手术进程,在AI系统的辅助下,医生操刀完成治疗;从皮肤里提取10微升细胞组织放进芯片,就能“种”出一块皮肤……曾经的医疗科幻场景,如今正走进我们的现实。

连日来,长江日报记者采访AI在医院门诊、医疗器械、药品研发等领域的应用后发现,从依赖人力设计药物合成路线到依托AI实现自动批量化合成实验,从手工书写病历到大数据驱动的精准化治疗,在政策推动和技术创新的双重作用下,武汉大健康产业正加速向数字化、智能化转型,为武汉打造国际医疗创新高地注入新动能。

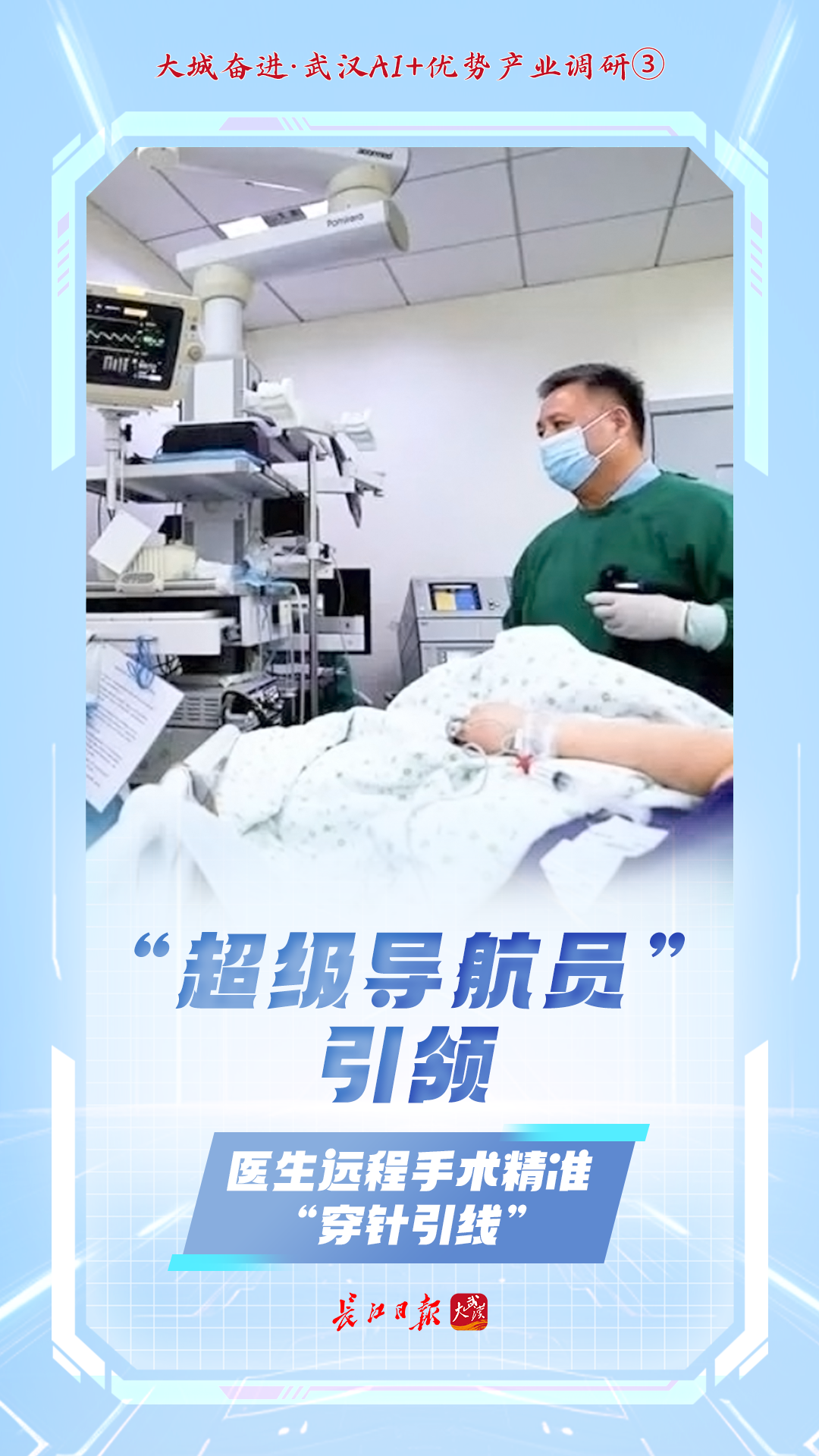

8月25日,记者在华中科技大学同济医学院附属同济医院放射科看到,一款“经皮介入手术机器人”正在将患者的CT动态影像实时传输到隔壁操作间的屏幕上,医生无需进入手术室,远程控制机械臂就能实现亚毫米级的“穿针引线”。

在传统经皮介入手术中,医生只能根据术前扫描的CT影像进行盲穿,患者的呼吸、心跳都可能影响穿刺精度和治疗效果。这款由联影集团子公司联影智融自主研发的手术机器人,让手术一清二楚,开启了CT经皮介入手术“边看边穿”的精准时代。

“我们这边做了100多例,目前成功率100%。”该科王南教授告诉记者,经皮介入手术机器人像一个“超级导航员”,医生在CT的透视下,穿刺针的实时走向一目了然,不需要反复调针即可引导穿刺针直达目标。

除了手术系统,医学影像设备借助AI,有效提升了影像诊断效率和精准性。

前不久,湖北宜昌58岁的张先生在武汉大学人民医院消化内科幸运地躲过了“死神之约”。医生在人工智能医疗器械“内镜精灵”辅助下,查出他胃部一处隐匿的“黏膜内高分化腺癌”,随后为他实施了内镜下微创手术,一举拆掉这个“炸弹”。

传统的内镜检查用的是白光内镜,对消化道早期肿瘤的敏感性和特异性并不高,有20%至40%的漏诊率。这台由武大人民医院消化内科于红刚教授团队、武汉大学测绘学院和武汉楚精灵医疗科技有限公司合作研发的“内镜精灵”,经过400多个版本的迭代后,“内镜精灵V9”探头可把影像放大40倍,深入患者胃部后,可自动识别盲区,提示可疑病灶,将胃早癌的识别率提升至90%以上。

于红刚教授(左三)使用“内镜精灵”为患者做胃肠镜检查。医院供图

据楚精灵相关负责人介绍,目前,公司正与于红刚教授团队密切合作,并与病理科、妇科、麻醉科进行技术对接,计划在未来三年内打造全科AI助手。

武汉兰丁推出人工智能模型,精准定位宫颈癌细胞;中旗生物的心电人工智能辅助诊断系统,自动汇总计算生成检查图表;推想医疗完成了包括肺结节、肺炎在内的多款人工智能产品的研发和迭代……记者采访中发现,武汉AI医疗器械已形成规模化应用生态,医学影像是AI落地应用最成熟、最广泛的领域。

10秒生成检查报告、不到1分钟完成一份门诊病历、动动手指就能精准匹配到专家……越来越多的医疗机构将AI应用到医疗服务中,武汉多家三级医院都完成了DeepSeek的本地化部署。不知道挂哪个科室、看不懂检查报告、医生问诊时间短等患者经常遇到的就诊问题,都有了新的解法。

“DeepSeek依托深度学习与自然语言处理技术,能够从海量医疗数据中挖掘出有用的信息,并生成循证医学建议,为医疗决策提供科学依据。”武汉市第一医院是最早一批应用DeepSeek大模型的医院。该院信息中心主任介绍,模型不连接外网,采用的数据都来自医院内网,能防止患者信息泄露,有效规避网络安全风险。

AI可以辅助医生不到1分钟就能完成一份门诊病历。医院供图

上周,一位甲状腺肿瘤术后患者到武汉市中心医院杨春湖院区复诊,副主任医师楚慧敏打开AI语音病历系统,与患者的谈话刚刚完成,电脑屏幕上就已经自动生成电子病历,患者的主诉、现病史、既往史、相关检查结果等信息精准规范。

据了解,AI语音病历系统的应用,一方面大大压缩了病历录入和书写时间,可帮助医生平均每日节省约2.8小时;另一方面,人工智能技术可对海量电子病历数据进行实时质量反馈及改进建议。该系统在门诊应用后,医院病历质控合格率提升至99%。

同济医院、协和医院、武大人民医院、中南医院等头部医院,还通过与AI公司合作,开发专科AI医生模型,为医生诊疗提供助力。此外,AI还应用到医院患者服务、科研、医院管理等多个方面,提高了医院管理运行效率,构建更加智慧、高效的医疗体系。

在生物医疗企业领域,人工智能驱动的科学研究,正成为全球科技竞争的新赛道。在武汉,“AI化学家”上岗带来的效率革命,正推动武汉加速成为生物医药创新高地。

上周,人福医药研究院的肺癌药研发实验室里,研究人员将分子式上传至AI设计平台,不到1分钟就收到数条合成路线,效率比过去提升了一倍以上。人福医药研究院人工智能辅助制药平台负责人透露,在新药研发过程中,需要评估的化合物可能成千上万个,通常需要接近两年的时间。但是应用了AI工具,可以缩短到一年。

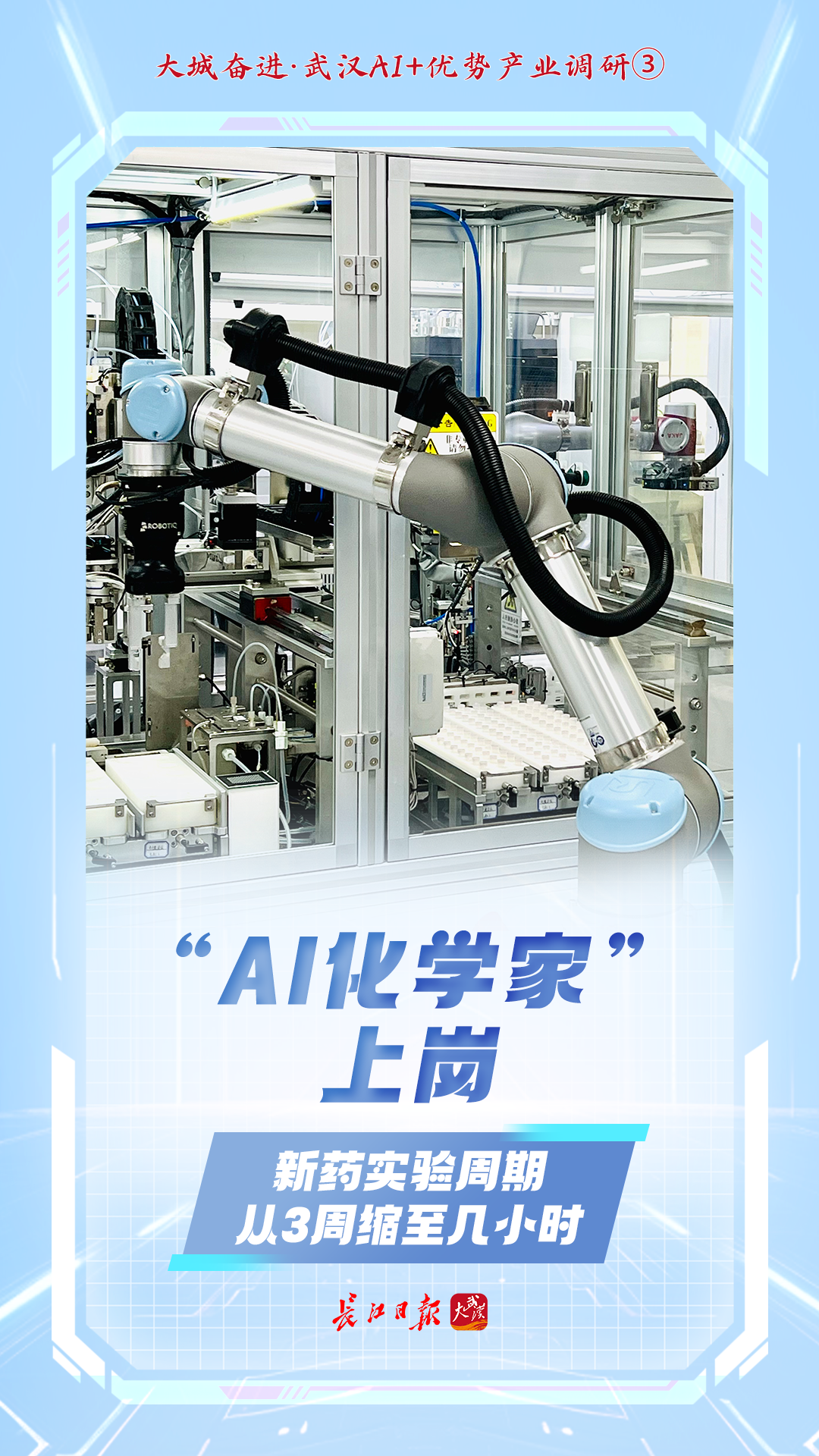

这个高效的“AI化学家”,正是位于光谷生物城的武汉智化科技有限公司开发的。“新药研发有多个环节,其中,化合物合成是最费时的环节之一。”公司总裁夏宁告诉记者,一位成熟的化学家设计一条合成路线,通常需要2个小时以上。而通过“AI化学家”,5分钟就能给出最优的合成路线。一天可以做上千个反应,比起人工,效率提升20倍到40倍。

智化科技的“AI机器人”在做实验。企业供图

据了解,智化科技2018年就开始探索用算法解决化合物合成这一难题,开发出的AI逆合成路线设计平台,已经在朗来、人福等100多家药企应用。现在,公司正在研发AI实验室,按照设计好的路线自动完成合成实验。

眼下,武汉已经培育了一批这样的“AI+生物医药”的服务平台,以AI技术赋能药物研发。成立不到两年的联华智造生物科技有限公司,把大型实验设备“装进”小芯片,将新药实验周期从3周压缩至几小时。

目前,武汉1类新药研发进入国家第一方阵,近400个新药在研,国家1类新药获批数量居全国前列;高端医疗器械领域已有1400余个二、三类医疗器械获证,综合竞争力保持中部第一、全国前列。

“在大数据、AI融合等方面,武汉在全国的表现比较亮眼,这和政府大力支持、全社会科研创新的氛围浓厚分不开。”湖北融智商业模式创新研究院副院长朱朝晖认为,老百姓对健康的需求是医疗大健康产业迈向数字化转型的主要原因,而技术则是关键引擎。随着AI、大数据的不断成熟与广泛应用,它们为武汉大健康产业构建起坚实的技术支撑体系。

(长江日报记者王恺凝 通讯员王琼 田瑶林 赵国琴 制图:张莉)

【罗田甜】

请输入验证码