长江日报大武汉客户端9月2日讯 时值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,武汉市退役军人事务局军休一中心联合长江日报推出《口述历史——抗战故事我来讲》系列视频,邀请5位军休干部讲述抗战故事。第一集《永不褪色的勋章》中,军休干部施安娜从父亲的几枚勋章和奖章入手,讲述了他的父亲母亲革命的一生、战斗的一生。

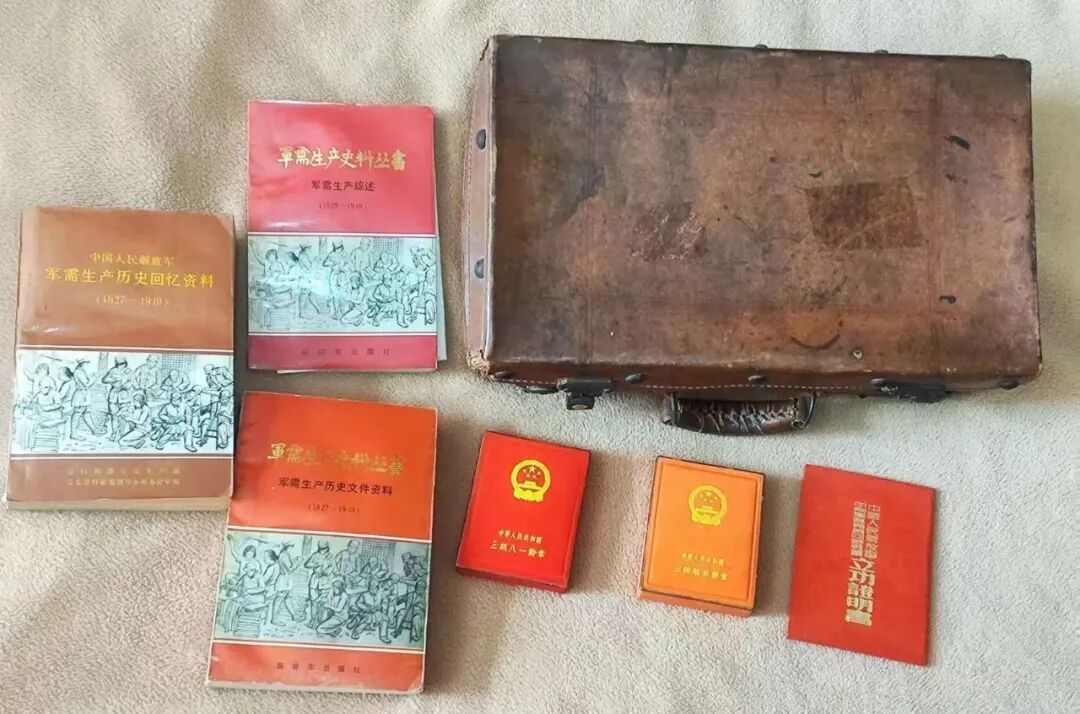

这里的两枚勋章和一枚奖章记录了我的父亲革命的一生、战斗的一生。这是1956年父亲被授予的独立自由奖章,这是1957年被授予的八一勋章和解放勋章。

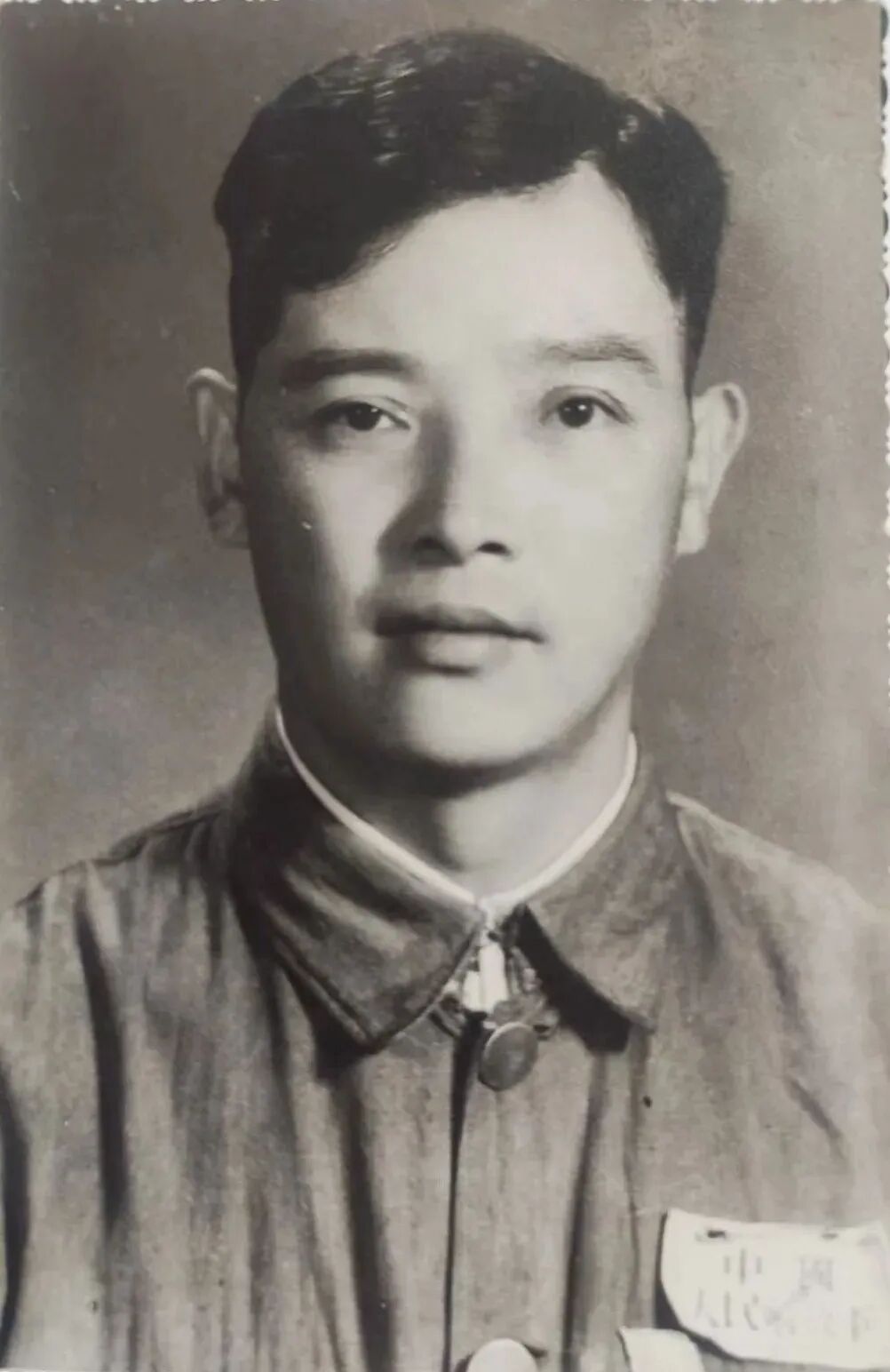

我的父亲名叫施光俊,是四川巴中人。1932年,29岁的父亲和5位兄弟加入红军,一同踏上长征路,当时父亲担任红四方面军通信营连长,三次穿越死亡草地抵达延安。抗战时期在晋察冀军区工作,战斗在太行山区。解放战争时期随部队南下,一直打到了解放海南岛。

施安娜父亲施光俊年轻时期照片。

1937年11月,晋察冀军区成立,当时太行山已经开始下雪了,而我们的战士们依然穿着单衣、草鞋。所以在建立抗日根据地的同时,亟须建立起军需生产厂。我的父母都是晋察冀军需工厂的创办人员,父亲是军需被服二厂厂长,母亲是军需被服二厂排长。

这本立功证书记录着当时的一场生死考验——当时鼠疫肆虐,全厂员工病倒,机器也损坏了。在工作人员和机器匮乏的情况下,父亲发动和组织群众,亲自动手,改进服装的样子,以此节省布料,自己学着修理机器,赶在寒冬到来前完成为前方部队加工棉衣的紧急任务,保障前方部队的物资供应。

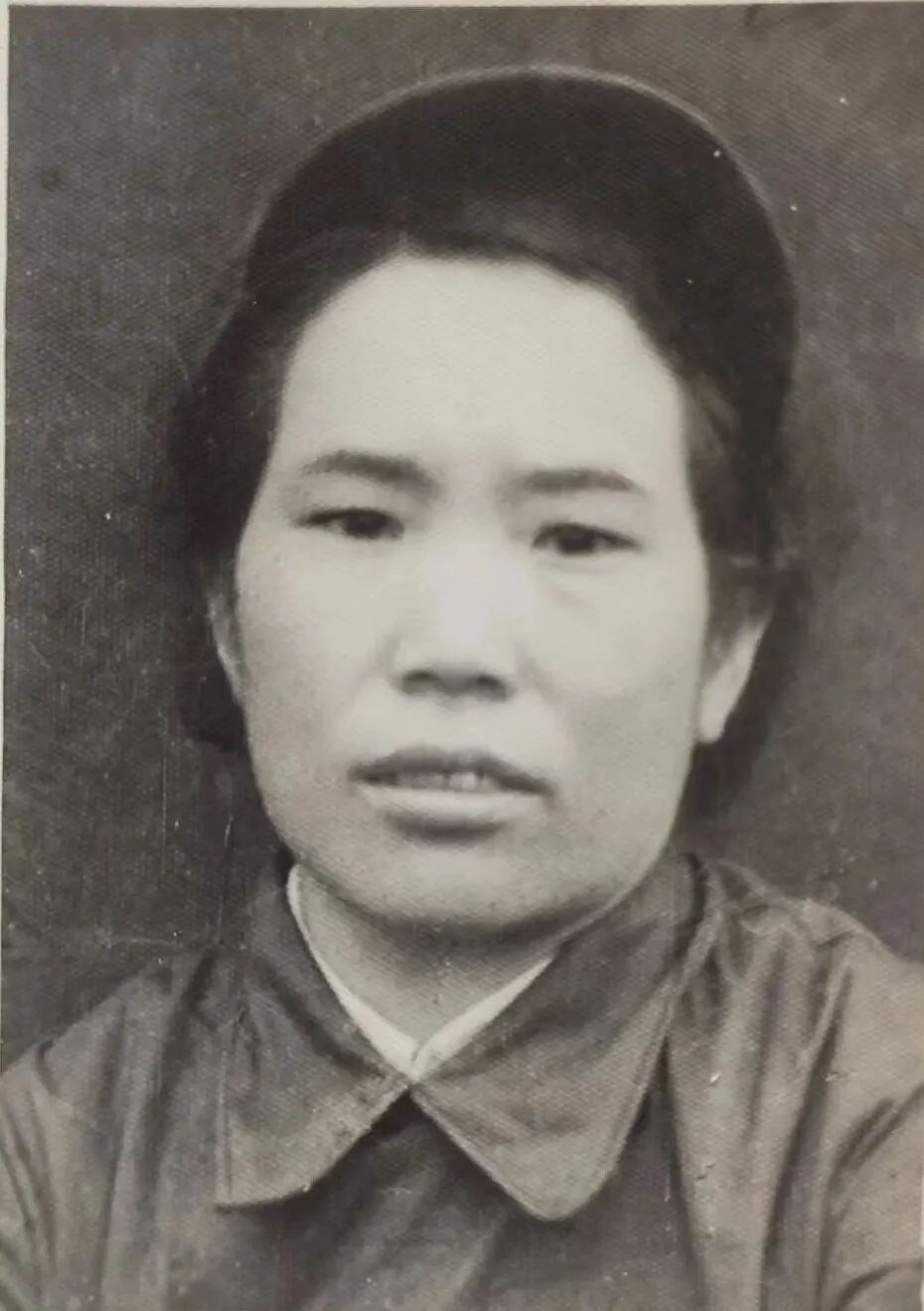

施安娜的母亲田瑞书年轻时期照片。

我的母亲总说1938年的冬天最冷,冷得刺骨,手脚冻得发抖。当时,日寇不断对根据地进行“扫荡”。部队和工厂随时转移、隐蔽,不让敌人得到我们的物资。没有吃的就只能在山上挖野菜充饥。那时候,工厂的军工们,白天集中加工被装,晚上就分头住在老乡家中。为了保证供给前方战士们的过冬棉衣,大家都没日没夜地工作,白天按每件衣服、裤子领到所需的布料和棉花铺成卷,夜间在老乡的炕上加工棉衣,手指冻得开裂,血染红棉絮也无人停工。最多时一人一天能加工30~40件。大家都一个心眼想着前方的战士们,想着早日消灭日本侵略军,从不叫苦叫累。日军的“扫荡”常常是突然袭击,母亲曾说:日军扫荡最多一天可以有七八次。有一次,他们刚开始吃饭,鬼子就来了。他们只能把小米糠窝窝头装在帽子里,边跑边吃。

父母的勋章、奖章、立功证书。

我的父母已经去世二三十年了,他们音容笑貌依然清晰,跨越时空,仍能触摸到他们滚烫的信仰,那些不畏牺牲、百折不挠、顽强拼搏的伟大信念,永不褪色。

(文:石丽青 郝华利)

【罗田甜】

请输入验证码