“在英山县方家嘴乡一带,当年和父亲一同投身革命的几十人中,他是唯一见证新中国诞生的幸运者。”近日,在接受《档案里的湖北开国将军》主创团队采访时,80岁的李新春追忆起父亲——湖北籍开国少将李少元的烽火岁月,“我们今天的幸福,是先辈用生命与鲜血换来的。”

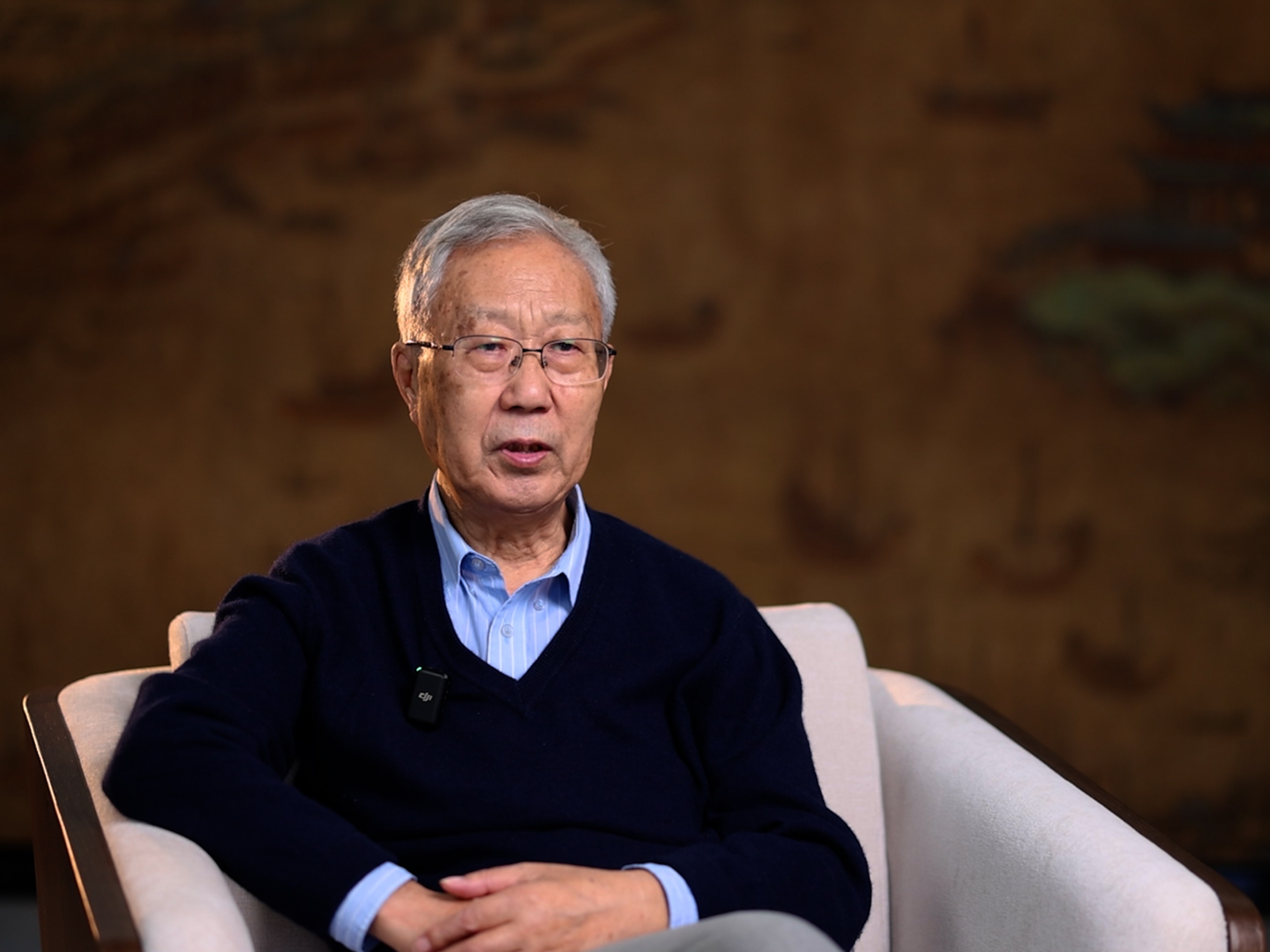

开国少将李少元。 湖北省档案馆供图

英山“少年兵”

在革命烽火中淬炼初心

李少元1915年生于安徽英山县(今属湖北省)方家嘴乡葫芦盆村贫苦农家,15岁参加革命,16岁入党,曾是红25军中的“少年兵”——这支队伍平均年龄只有16岁。1934年11月,李少元随军高举“北上抗日第二先遣队”旗帜,踏上长征路。

李少元曾在回忆红25军长征离开鄂豫皖苏区的文章《告别苏区》中写道:“大别山区,常年覆盖在四季常青的松杉里面,随着山峰起伏,有如大海的惊涛骇浪,催趋向前。我们红25军就像鱼一样生活在这绿色的涛峰林海里……这是红军住过六七年的‘家’——鄂豫皖苏区。”

李新春说,父亲对长征途中的两次战斗记忆尤为深刻。“一场是河南方城县的独树镇战斗,刚刚踏上长征路10天的部队进抵方城县以东地区。当时恰遇寒流,雨雪交加。战士们身着单薄的衣物,在狂风中顶风冒雪,艰难地朝着独树镇七里岗急速行进,准备在此越过许(昌)南(阳)公路进入伏牛山,却遭到敌人炮火猛烈阻击。”李少元和红25军的战友们经过一番恶战,终于在次日拂晓突破了敌人的合围。

“另一场让父亲印象深刻的战斗是陕西丹凤县的庾家河战斗,同样是红25军的存亡之战。”李新春表示,当时敌人十倍于红军,而且装备比我军精良得多。红25军的将士就是凭着一股不服气、不认输、不怕牺牲的精神,硬是顶住了敌人的20多次进攻,顺利地掩护了鄂豫陕省委机关的转移。红25军是红军长征到达陕北的第一支部队,光荣完成了党中央赋予的“北上先锋”使命。

李新春接受采访。 肖开顺 摄

雨中潜伏

平型关上亲历抗战首捷

1937年全面抗战爆发后,李少元任八路军第115师344旅688团连指导员,随后升任营教导员、八路军直属纵队2旅6团政治处主任,参加了崂山、榆林桥和直罗镇战役,以及平型关伏击战、广阳伏击战、町店伏击战等。

1937年9月,沿平绥铁路西进的日军在占领大同后,企图分两路突破雁门关、平型关防线,进逼太原。经过仔细勘查后,八路军第115师决定在平型关东北方向的关沟经乔沟至东河南镇长约13公里的公路旁伏击,将由灵丘向平型关进攻的日军歼灭于峡谷之中。“当时父亲是688团三营的教导员,奉命从太原一路北上,到灵丘县的乔沟一带待命。乔沟长约4公里,像被巨斧劈开的裂缝,两侧是二三十米高的山岗。”李新春说,但是天已经很冷了,而且连续下了三天大雨,父亲和战士们在乔沟东面的山头上隐蔽待敌。他们趴在满是黄泥的山上,身下垫的斗笠、蓑衣都湿漉漉的,后背同样被雨水打湿。晚上,很多战士没有进食,冻得牙齿当当响,父亲不断在阵地上鼓励大家“坚持就是胜利”。

9月25日清晨,听见冲锋的号令后,三营的战士朝乔沟方向攻击前进。李新春介绍,父亲他们快到乔沟时,看到沟对面的兄弟部队也攻击过来,这才发现,沟对面的685、686团与在沟东面的687、688团早就对乔沟形成包抄之势,进入沟底的千余日寇和一百多大车钻进了这条“口袋”。两边的八路军战士死死锁住了“口袋”口,对陷入混乱的日军实行分割、包围,与日军进行白刃格斗,“此战,八路军第115师歼灭日军1000余人,击毁汽车100余辆,缴获大量武器和军用物资,仅靠当地老百姓搬运就用了两天多时间。”

陆军勤务学院教授王道成表示,“平型关大捷是全民族抗战爆发后中国军队主动对日作战取得的第一个重大胜利,打破了日军‘不可战胜’的神话。极大地提振了全国军民持久抗战、争取胜利的信心”。

李少元自1941年起又和部队一起跋涉数千里,从陕北转战至豫皖苏,始终坚守在豫皖苏抗日前线。

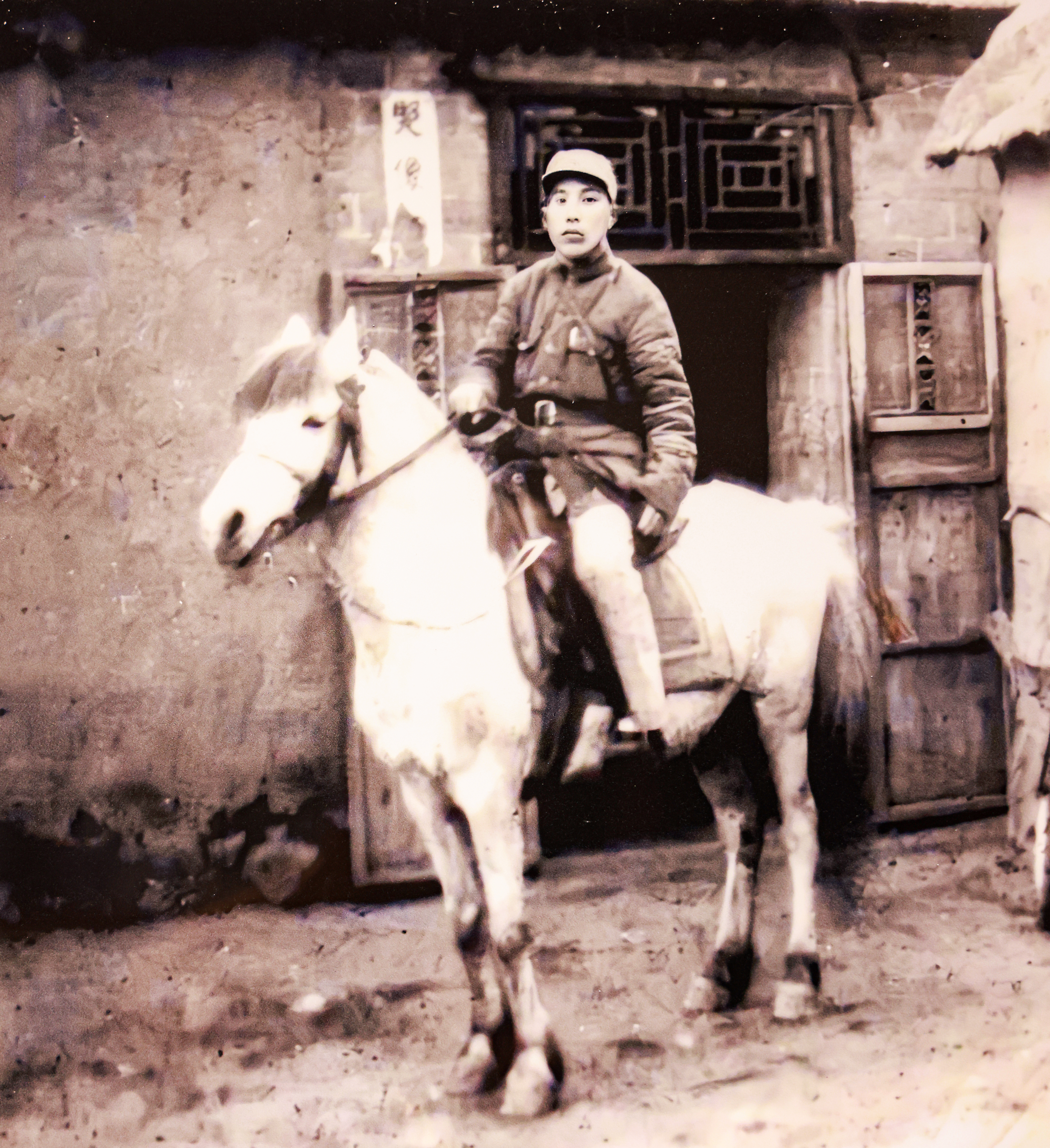

李少元1941年在苏北阜宁县战场留影。 受访者供图

保家卫国

靠双腿跑赢敌人的轮子

抗美援朝战争中,无数志愿军将士为了保家卫国投身到这场艰苦卓绝的战斗中。1950年10月19日黄昏,担任志愿军第39军117师政委的李少元与师长张竭诚率部从辽宁长甸的河口跨过鸭绿江,成为39军第一批秘密入朝的部队。

入朝后,39军很快与美军在云山进行了首次交锋,这也是志愿军入朝后第一次与美军面对面的激战。李少元和张竭诚率部与兄弟部队一起首战云山。“39军发扬英勇顽强的战斗作风,利用灵活的战术,在朝鲜的云山地区围歼美骑第1师第8团,并将其大部歼灭。”李新春说。

抗美援朝时期的李少元。 受访者供图

首战告捷后,李少元并未停下战斗的脚步。他接着率部和友军协同作战,相继收复平壤、攻克汉城、成功突破“三八线”,将敌人驱至“三七线”。在横城大捷中,117师更用双腿跑赢了敌人的轮子。

1951年2月,117师奉命配属42军担负横城战役穿插迂回任务。“为了抢时间,父亲和117师副师长韩曙带部队于2月6日晚从都内里先行出发,渡过北汉江,穿过黄龙山,昼夜奔袭抢占琴岱里、直扑鹤谷里。”李新春说,正值朝鲜隆冬,为了加快奔袭速度,部队不能沿着盘山路前进,只能穿越积雪深厚的山峰。为了不暴露目标,部队一路偃旗息鼓,用两条腿和敌人的卡车、坦克展开了一场山地行军比赛。12日凌晨,117师提前半小时到达了穿插目的地,抢占了鹤谷里公路两侧的高地要点——这里地势险要,易守难攻,可以切断敌人的退路。

经过一天一夜的激战,117师配合主力部队合围敌人,死死堵住了敌人从横城南逃的路。“横城大捷是117师历史上最辉煌的一战,也是我父亲军事生涯中最辉煌的一仗。”李新春自豪地说,117师用劣势装备创造了志愿军1个师以7000人的兵力一次战斗歼俘敌3350余人的模范战例,受到中朝联合司令部、联合政治部的通令嘉奖;李少元也因此荣获朝鲜二级国旗勋章和二级自由独立勋章。

“父辈在和平年代再次打出了国威、军威,维护了国家领土安全与民族尊严。”李新春提到,1969年3月,乌苏里江珍宝岛上枪声骤起,时任沈阳军区副政委的李少元临危受命,与军区副司令肖全夫紧急赶赴虎饶前线指挥战役。“父亲钻进距离前沿阵地仅几公里的地下工事,与参战官兵同吃同住,进行思想发动和宣传鼓励。”在3月2日、3月15日的两次自卫还击战中,我军共击毁击伤苏军坦克和装甲车17辆,毙伤200余人,还缴获了苏军545号T62坦克——如今,这辆坦克陈列在北京军事博物馆,成为历史的见证。

1969年,李少元(前排右二)与珍宝岛战斗英雄合影。受访者供图

“传家宝”与家书里的赤子情怀

袼褙板、袜底板、鞋拐子……这些如今少见的老物件,是李少元与妻子刘润涛留给8个子女的“传家宝”。“在我们兄弟姐妹的记忆里,不知多少个夜晚,母亲都在灯下一针一线纳鞋底,做出一双双结实合脚的布鞋。”李新春清晰记得,母亲做的布鞋陪着他读完了整个高中,“父亲那件补了十几块补丁的内衣,还有母亲留下的袜底板、鞋拐子,我们至今都妥善保存着 ,它们是后辈继承、发扬艰苦朴素传统最生动的教材。”

李新春是家中长子,1945年出生在苏北根据地。他出生前,李少元正率领新四军三师独立旅第3团在前线痛歼日伪军。“恰逢正月初一早晨,父亲率部队凯旋时,母亲刚好生下他们的第一个孩子。战斗胜利的喜悦、孩子诞生的幸福,让所有人都格外振奋。父亲当即给我取名‘新春’,既寓意新的一年迎来新生命,更饱含对新中国春天早日到来的期盼。”李新春回忆道。

李少元夫妇与子女合影。 受访者供图

在英山县革命烈士陵园纪念馆内,展陈着李少元写给外甥苏耀富、侄子李明镜的两封家书。记者在信中看到这样的字句:“给你寄去毛主席语录一本,好好读毛主席的书……对主席的著作要活学活用”“今年产新茶叶时给我买两斤(好些的),我付钱”……这位从鄂豫皖苏区走出的开国少将,始终心系家乡山水与父老乡亲,常通过书信叮嘱亲友安心扎根家乡,为建设家乡出力。

“新的长征,需要精神的接力。”李新春动情地说,“用鲜血和生命换来的红旗,更需要我们一代又一代高高举起。”

(文:汤华明 叶飞艳 王尹芹)

【编辑:丁翾】

请输入验证码