1909年建成的汉口水塔,让武汉人用上了自来水,同时奠定了武汉现代消防体系的基础,是武汉现代城市市政建设的开端。

汉口水塔(1909年7月完工)。 资料图

悠悠百年,红色水塔依然矗立在那里,只是这座曾经的汉口最高建筑,已然淹没在林立高楼之中。

自来水的诞生

2024年,武汉人用掉了15.88亿立方米自来水,可以灌满12个东湖。全市41座自来水厂,为1400万市民提供了稳定、安全的用水保障。

两江穿城而过,166个湖泊星罗棋布,武汉水资源极其丰富。然而,在没有自来水之前,市民想用上干净水并不容易。

“九达街头多水巷,炎天时节不曾干。”清末,汉阳诗人徐志的这首《竹枝词》生动描述了100多年前汉口的用水情况:汉上人烟凑聚,家少凿井,多仰汲于襄河(今称汉江),故开水巷以便卖水者,辘轳转担,所过之处,日无干地。

明成化年间,汉江改道,汉口成型,人们沿江筑居,因自古为湖沼之地,地下水杂质多,相较汉阳、武昌,汉口人很少喝井水。

武昌古井众多,知名的有九龙井、霸王井等。2022年,在武昌还发现一口宋代古井。汉阳较有名的古井有翠微古井、白鹤古井等。

汉口人吃水主要靠到长江、汉江挑水,挑水工这一职业也由此出现,还开辟了专供挑水行走的水巷。今天汉正街的大水巷,正是当年最繁忙的水巷。

如今,江汉路步行街上,依然立有武汉人取水的铜像。 记者胡冬冬 摄

年过八旬的夏老先生儿时住在汉口六渡桥,常到江中游泳。他回忆,儿时,长江水远比现在浑浊。

水塔建成之前,家家户户都有一口大水缸,用来储存生活用水。今年74岁的张仁港是武汉市水务集团有限公司(简称武水集团)的退休职工,从事自来水事业40余年,曾深入研究武汉自来水历史。他介绍,江水浑浊,富足人家用明矾清水后过滤使用,贫苦人家则只能等水自然沉淀。

当时,日本驻汉领事水野幸吉也记载了此事:租界的外国人使用过滤器将明矾清水过滤为净水,华界只有中上层人家才有条件用明矾清水。

用明矾清水有特定的工序。人们把明矾投入长约1米的竹筒内,竹筒底部开有小孔,手握竹筒在水缸内画圆圈搅动1到3分钟,搅动过程中,明矾逐渐溶解渗入水缸之水,可澄清浑水。

史料记载,早在唐宋时期,我国就有了自来水的雏形。苏东坡被贬广东惠州时,为帮相邻的广州城解决江水苦咸问题,设计了通过竹管把山泉水引入城中的引水系统。

我国近代最早的城市供水设施诞生在大连。1879年,清政府在旅顺水师营龙引泉建设了中国第一套供水设施。现代自来水系统起源于第一次工业革命时期的欧洲。1883年,英商在上海建设的杨树浦水厂投入使用,上海成为我国第一个用上自来水的城市。

彼时之汉口,是“楚中第一繁盛处”,中外商贾云集,先进时尚,自不甘落于人后。

1889年,张之洞调任湖广总督后,兴建汉阳铁厂、枪炮厂等近代工厂,厂区内生产已经用上自来水。有洋商欲建设水电公司,张之洞认为,事关主权民生,不容外商染指。

几年之后,外商买办先后多次申请承办水电,均因“查无真实股本,不过影射洋股,希图渔利”而被批驳。

1906年,被张之洞视为“有识之士”的宁波商人宋炜臣,邀集湖北、浙江、江西等地巨商,联名呈请创办水电公司。7月24日,张之洞批准既济公司创办,同时建水电两厂。

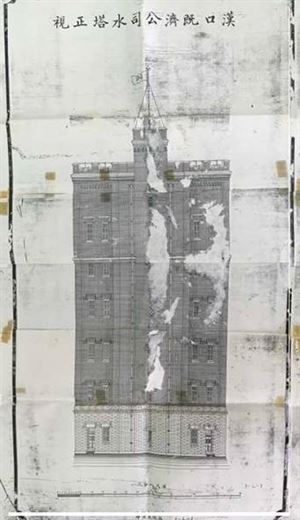

既济公司的“两厂一塔”(大王庙电厂、既济水厂、汉口水塔)均由英籍工程师穆尔设计监造,这是汉口既济公司水塔正视图。 (资料图)

2021年,95后插画师何思寻花费两周时间为水塔画了一幅建筑插画,还原了水塔“一丁一顺”垒砌的红砖。

既济源自《周易》,意为水火“既济”。既济公司发行股票背面分别用中英文注明:汉镇既济水电有限公司所发股票不能转手或抵押给非中国人。

1909年,既济水厂和汉口水塔相继建成并通水,除连接民居外,还沿街设置售水桩,供水范围在歆生路(今江汉路)以南,硚口以北,后城马路以东,面积约4.3平方千米。这也让武汉成为继上海(1883年杨树浦水厂)、天津(1899年芥园水厂)、台北(1899年淡水镇自来水)、青岛(1901年海泊河自来水厂)、广州(1908年增埗水厂)之后,是全国较早用上自来水的城市。

汉口水塔通水照(1909年9月4日通告出水)。 资料图

当时,既济水厂日产水量2.7万立方米,担负汉口24万多居民用水,日均供水约2.3万立方米,规模在全国首屈一指。汉口水塔也是全国最高、最大的水塔。《民国夏口县志》中提到:“上海虽亦有此,其规模迥不汉口若也。”

既济水厂全年总供水量800多万立方米,仅相当于如今全市两天的用水量。

相较汉口,武昌和汉阳用上自来水则晚了许多年。张仁港介绍,武昌第一座水厂是1931年的武汉大学自备水厂,主要供校内用水。1934年,平湖门水厂通水,武昌市民才用上自来水。汉阳则在新中国成立后才用上自来水。

既济公司经历北伐战争、抗日战争等,磨难重重,至武汉解放前夕,经营困窘,年年亏损,已濒临破产。武汉解放后,既济公司被人民政府和平接管。1953年1月,武汉市自来水公司成立,接手既济水厂并更名“汉口水厂”,后又更名“宗关水厂”。

百余年间,既济公司发展演变成武水集团,现有12座自来水厂,供应全市74%用水,净两江之水,润三镇人家。

宗关水厂历经数次挖潜和扩建,发展成日供水能力105万吨的现代化大型自来水厂,综合生产能力依旧属国内先进行列。

饮水思源

“柴米油盐酱醋茶,喝茶不忘大水塔;丢掉扁担和水桶,龙头一开水哗哗。”这段关于汉口水塔的民谣,曾流传多年。

水塔位于今中山大道与前进五路交会处,作为既济水厂配水设施,共有六层,二楼装有水表,可监测汉口用水情况,6楼设有容量1500吨的大水柜,可储水靠重力势能调压供水。

水塔是当时武汉最高建筑,被人们亲切称为“大水塔”。

高41.32米的汉口水塔,曾是武汉最高建筑。(资料图) 记者何晓刚 摄

1866年,堪称“水塔之父”的宋炜臣,出生在宁波一个贫寒农家。这一年,汉口已是世界最佳贸易港之一,美国在全球主要港口的贸易中,与汉口贸易量最大。

宋炜臣可能从未想过会与武汉有交集,会成为后来的“汉口头号中国商人”。武汉市地方志编纂委员会编辑的《名人武汉足印》中,称其为近代武汉民族工业的拓荒人。

1896年,30岁的宋炜臣来到汉口,先后建立了华胜呢绒军装皮件号和汉口燮昌火柴厂。

彼时,武汉的火柴靠从日本进口,人们称之为“洋火”。1897年,拥有1000多名工人的汉口燮昌火柴厂建成后,生产的“双狮牌”和“雄鸡牌”火柴,迅速把日本火柴踢出武汉市场。

这也是武汉第一家由民族资本开办的近代工厂,标志着武汉近代工业进入新阶段。

水与电是一座城市进入近现代化的基础,武汉作为中国近代工业的发祥地之一,亦是全国最早通电的城市之一。1893年1月,张之洞筹办的湖北织布局就已经使用蒸汽机发电照明,局内装有电灯1140盏。1906年5月,英商汉口电灯公司成立,给英、俄、法租界供电,汉口正式有了民用电。

1906年4月1日,京汉铁路全线正式通车,汉口的城市化进程进一步加速,公共卫生问题随之凸显,充足干净便宜的水成了迫切需求。

张之洞曾言,“汉口地方近年益形繁盛,应办自来水、电气灯两项,弭灾卫生,关系紧要”。张之洞批准宋炜臣等创办水电公司后,还特筹拨官款作为股东。

“既济公司是当时全国最大、最早的水电联合体。”张仁港介绍,该公司聘请英籍工程师穆尔设计监制电厂、水厂和水塔,使用的钢材等也多在英国进口,技术、质量在世界上也属先进。拂去水塔顶层的钟楼内南北两根工字钢托梁上的岁月浮尘,还能看到梁上的模痕,即用大写的英文字母标注的原生产厂家名称。

一个新事物进入有着悠久历史的城市,自然不会一帆风顺。早在水厂通水之前,汉口就有传言,水塔里的“机器水”,饮之会肠穿肚烂。有学者推测,此传言说明人们对新事物的恐惧,至于来源,可能是利益相关方“挑水夫”传播。

宋炜臣为推广自来水,打消居民顾虑,通水后赶到黄陂街售水桩,当众打开水龙头,用玻璃杯接水,将水一饮而尽。接着到沿街售水桩接水,连饮数杯,谣言不攻自破。至此,“机器水”走进了汉口人的生活,且华界居民先租界一步用上自来水。

据张仁港考证,汉口华界用上自来水后,一向趾高气扬的租界洋人,不得不仰视汉口水塔,并于当年11月与既济公司协商,在租界铺设管道供水。1911年4月,既济公司完成部分租界供水管道铺设,开始向汉口租界局部供水。

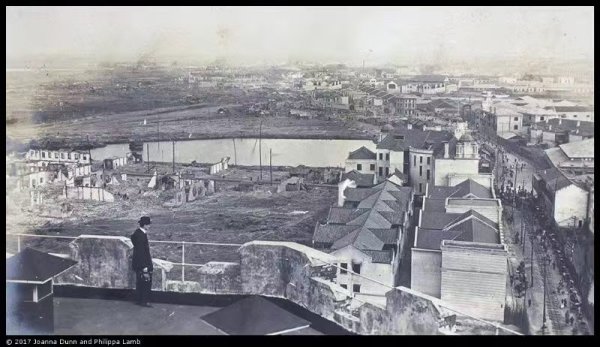

20世纪初,外国摄影师站在水塔顶楼俯瞰汉口。 (资料图)

今天,记者站在旧照片的同一角度仰望武汉的波澜壮阔。 记者胡冬冬 摄

1931年,随着汉口城区规模扩大和人口不断增长,水塔因水柜容量不足而停止使用。新中国成立后,为解决居民用水问题,将水塔改建为供水加压站并重新启用。

1981年,随着武汉市自来水公司供水能力提升,水塔停止使用。1985年12月,水塔的大水柜因锈蚀严重而被拆除。

汉口水塔拔地而起,不仅给这座繁华千年的城市带来了自来水,更是一次时代的启蒙。

消防之塔

防火是城市安全发展的核心要素。汉口水塔的建立,亦是武汉现代消防体系建设的开端。在很长一段时期,它承担着消防给水和消防瞭望的双重任务。作为曾经的武汉最高建筑,直至改革开放初期,站在塔顶,依旧能远眺整个汉口。

据《商办汉镇既济水电公司第一届报告》记载:“八卦式大水塔一座,计六层,共高十四丈二尺……”

水塔第六层之上建有供消防瞭望、敲钟报警之用的钟楼,内设重约1吨的警钟。根据1982年实测,水塔总高度为41.32米。

而今航拍汉口水塔全景,周围已是高楼遍布。 记者胡冬冬 摄

既济公司在水塔设有“瞭望火警巡丁”4人,日夜瞭望火情,并通过敲钟报警。发现火情时,巡丁先急敲警钟30响,再按照规定的报警信号敲慢响,以慢响次数告知发生火情地段:1响,洋火厂至华景街;2响,歆生路至前后花楼;3响,花楼至堤口;4响,堤口至四官殿;5响,四官殿至沈家庙;6响沈家庙至大王庙;7响,大王庙至武显庙;8响,武显庙至仁义司;9响,仁义司至硚口。

“急响30响,用数据支撑,言之凿凿,绝非一些文献记载的‘乱响’。”张仁港介绍,除敲钟急响与慢响的报警方式外,还有升红旗与悬红灯的报警方式。遇有火警,在钟楼之顶,昼则升红旗,夜则悬红灯。

我国同火灾抗争的历史非常悠久。消防专家孟正夫所著《中国消防简史》记载,根据考古发现,6000年前新石器时代仰韶文化晚期建筑,就出现了用草泥土做外皮围绕木柱,形成防火保护层。周代已设有“司爟”“司烜”等火政官员,秦代消防法制已初见雏形,宋代已有专门救火的潜火队、防隅军。

但在清末的汉口,消防救火主要依靠民间力量。各大商号自发成立保安会、公益会、消防会等民间消防组织,防火救灾。

“十里帆樯依市立,万家灯火彻宵明。”明清以来,东西南北的商贾汇聚于汉口,沿江建房。严格来说,彼时汉口的城建是自发的、缺乏规划的,房屋鳞次栉比、货栈堆积,道路狭窄。以木质为主的房屋,极易火烧连营。

1898年,汉口东岳庙因居民火烛失慎引起大火,延烧5000余户,殃及1万余户,烧死数百人。

汉口水塔的建成,给消防用水带来了便利,通自来水的地方开始用水带灭火。1918年建成的联保里,就配备了可以接水带的消火栓。“现在都换成新式消防栓了,我小的时候旧消防栓还能用。”在联保里住了近70年的刘老先生说。

汉口水塔内,采用的是伞骨状的钢梁。 记者胡冬冬 摄

新中国成立后,消防部门接管了水塔的消防瞭望工作。1964年3月27日,江汉消防中队瞭望班班长戴海法被公安部授予“消防瞭望能手”荣誉称号。他坚守水塔瞭望哨14年,能根据火光和烟的颜色特征,辨别是炊烟还是火灾以及火灾发生的确切地点,从未误报过一次火情,是中国消防史上唯一的“消防瞭望能手”。

汉口水塔内部起支撑作用的钢梁,全部采用的是钢铆工艺。 记者胡冬冬 摄

张仁港考证,20世纪50年代末,随着城区范围扩大,水塔钟声传播范围受限,新的消防报警方式取而代之,又因当时铜材紧缺,警钟献身消防事业,化作消防器材配件。

水塔消防瞭望哨的功能一直持续到改革开放初期,随着周边高楼逐渐增多,瞭望哨视线被遮挡。1986年,高221.2米,曾被称为“亚洲桅杆”的龟山电视塔建成,站在电视塔上,可俯瞰三镇,消防瞭望阵地也随之转移至此。

自此,汉口水塔彻底失去其供水、消防瞭望、报警的功能。

历史从汉口水塔的老式木窗洒下斑驳光影,你却能透过它看到世外繁华。 记者胡冬冬 摄

记忆之塔

城市的地标承载着人们的情感和记忆。武汉作家池莉在小说《她的城》中这样描写汉口水塔:“聘英国人设计修筑的水塔,一袭紫红,稳稳矗立,地基五六层,六楼顶上有钟楼,真是怎么看怎么好看。”

1931年,武汉遭遇大洪水,水塔在水中浸泡达1个月之久,依然丝毫无损。既济公司斥巨资抢救水厂和电厂,保证了水电供给始终未停。

武汉大水中的汉口水塔(1931年8月20日)。 资料图

1938年7月7日,武汉三镇为支持抗日,开展了献金运动,汉口水塔是6个献金台之一,也是参与献金人数最多的地方。

经济学家、教育家关梦觉曾在水塔旁的献金台工作了3天。据其记载,从7日上午9点钟起,黑压压的民众就把献金台包围得水泄不通,人丛中,不断地涌出来各色各样、各职业、各阶层的同胞,眉飞色舞地到台上献金。他们中有卖凉席的,有拉车的,有卖菜的82岁老太太……像流水似的涌上台来。

1938年10月,郭沫若等组织朝鲜义勇队员爬上汉口水塔,书写日文抗日标语“兵士在前方流血,财阀在后方享乐”,用日本人的思维方式书写心理战标语,以此向侵华日军传播厌战反战情绪。

郭沫若在自传里写道,惹人注目的是在街道的墙壁上或在马路的正中,用沥青粗大地写着日本文的标语:“兵士在前方流血,财阀在后方享乐”或“兵士的血和生命,将军的金贵勋章”。这些他昨天拟好的文句,而今天已经爬上了墙壁,爬上了水塔,横陈在马路的当中了。

武汉解放时,汉口市民在水塔旁的中山大道上悬挂横幅,欢迎解放军进城。1952年,水塔街道成立,亦因水塔得名。

航拍汉口水塔正面全景。 记者胡冬冬 摄

1979年,武汉市收到英国一家公司来函,通知汉口水塔70年设计使用年限已到期。此事曾引发热议,盛传水塔建成后曾办过保险,70年是保险期限。

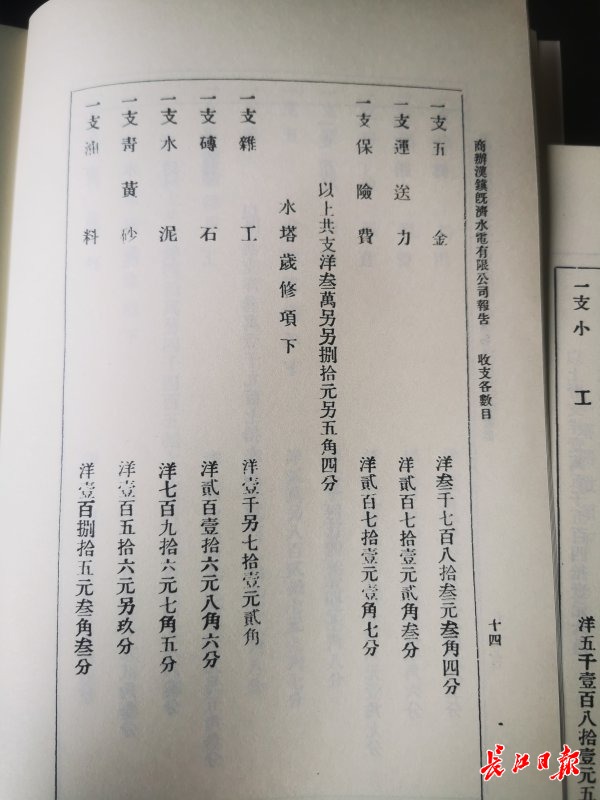

既济公司内部资料记载,从1909年起,每年都会出资统一为水电厂购买保险。1920年,曾花费“洋二百七十一元一角七分”单独为水塔购买保险。

1920年,既济公司报告里记录了汉口水塔保险费。 记者胡冬冬 摄

张仁港曾花大力气对此进行考证,遗憾未能找到原始函件。武汉市自来水公司内部文件曾两次提及此事,但未明确记载来函单位名称。他推测,来函单位应是当年的英国设计单位。

改革开放初期,市场经济开始兴起,汉口商贸繁荣,水塔还曾被改作水塔商场。

汉口水塔变成武汉市水塔商场(1987年)。 资料图

1998年5月27日,汉口水塔被确定为武汉市文物保护单位。次年,相关单位对水塔进行了整修。2006年,汉口水塔作为汉口近代建筑群组成部分,被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位。

2014年到2016年,武汉市对中山大道进行了封闭改造,作为地标,汉口水塔也得以重新修复,让百年水塔恢复原貌。

8月,记者多次前往水塔,它虽已淹没在林立高楼之中,但一袭红装和八卦外形依然亮眼。塔下的美食街很是热闹,然而匆匆而过的行人似乎早已习惯它孤独地矗立。

随武水集团工作人员走进塔内,2层以上空间仍完整保留着1909年建成的钢柱支撑体系,百余年过去,钢柱和钢梁仍完好无损。

市民大多无法进入水塔内部,难以一窥水塔全貌。武水集团正规划把水塔打造成数字文旅空间和博物馆,未来,市民和游客有可能零距离接触水塔。

78岁的史忠树出生于水塔对面的生成南里,他至今仍清晰记得,每天清早上学妈妈牵着他的手在水塔下走过的场景和水塔附近货商挑着担子叫卖小吃的声音。

江汉区银松路上,水塔被铸印上了城市市政井盖,引得众多游客好奇。

“武汉几百座历史建筑中,水塔的造型独一无二,是消防给水类建筑的活化石。”2021年,年轻的插画师何思寻花费两周时间为水塔画了一幅建筑插画,还原了水塔“一丁一顺”垒砌的红砖。

2024年9月,武汉市水务集团举办“点亮百年地标,焕新汉口水塔”光影秀,以水塔为载体,通过光影投射,讲述水塔人文历史,吸引无数市民游客观看。

“点亮百年地标,焕新汉口水塔”光影秀。(资料图) 通讯员钟适 摄

夕阳西下,华灯初上,汉口水塔静立于喧嚣的路口,花岗岩基座上的斑驳讲述着它的百年沧桑。

它俯瞰过商贾云集的汉口繁华,经历过洪水围城的岿然不动,见证过抗日献金的热血奔涌,发出过抗日标语的震天怒吼,也承载过解放时刻的欢欣鼓舞……

如今,水塔虽不再担负供水消防之职,却以另一种方式“流淌”在城市血脉中。透过水塔广场上现代化雕塑的缝隙看去,它沉默又坚定,古老又鲜活。

夜幕下的汉口水塔。(资料图) 记者何晓刚 摄

(长江日报记者孙笑天)

【编辑:丁翾】

请输入验证码