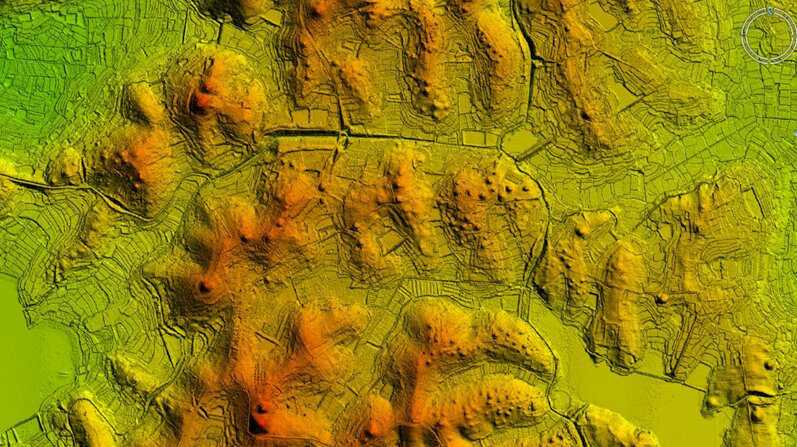

在荆州纪南城城西郊的八岭山,40多平方公里的葱郁山林间,沉睡着一处距今2000多年的古墓群,楚墓占比最高,明藩王墓次之,部分墓冢雄踞山头、形似山峰,构成独特景观。可古墓封土堆被茂密植被覆盖着,从外观上看就像普通山包,其具体数量与分布曾是考古界的一大谜题。

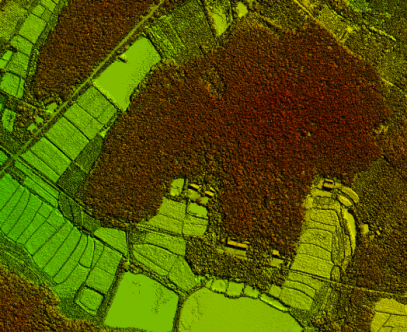

遥感影像中的荆州纪南城。

转机出现在2010年,彼时卫星遥感尚未正式应用于考古领域,传统考古方式在八岭山更是举步维艰。武汉大学遥感信息工程学院专家运用无人机搭载激光雷达,获取了覆盖180平方公里的激光点云数据,激光点云能穿透地表植被,“剥离”覆盖层后,最终“扫”出400多座春秋战国时期的贵族墓。

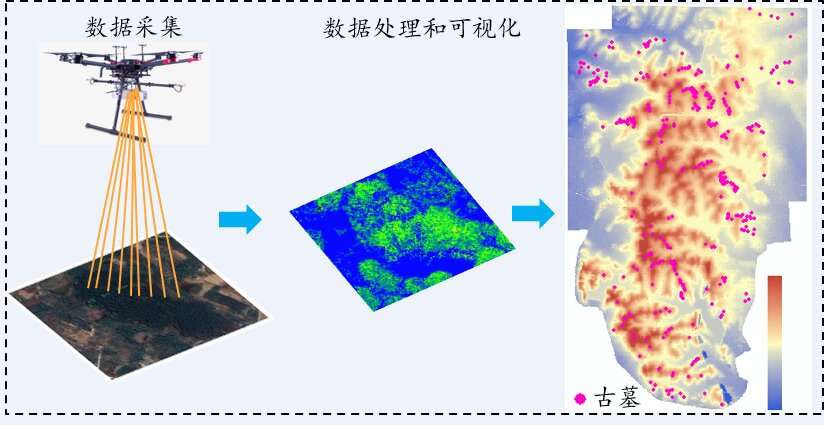

武汉大学科技考古团队运用机载激光雷达技术发现荆州贵族古墓群。

无人机“透视” 密林,精准发现400多座贵族墓

武汉大学历史学院邹秋实副教授告诉记者,在开展考古调查前,当地文物部门虽知晓八岭山存在古墓群,但对古墓的具体数量和分布范围并不清楚。战国时期,等级较高的古墓都会修建封土堆,类似如今的坟包,且墓主等级越高,封土堆规模越大,国君墓的封土堆边长甚至可达百米,宛如一座小山。

“古墓藏在深山中,有的能辨认,有的根本看不出来。考古专家钻进林子勘察,视野很受限,只能自叹‘不识庐山真面目’。”邹秋实坦言。当时,八岭山林木参天,古墓封土堆被树木完全覆盖,部分密林区域人迹难至,实地调查举步维艰。

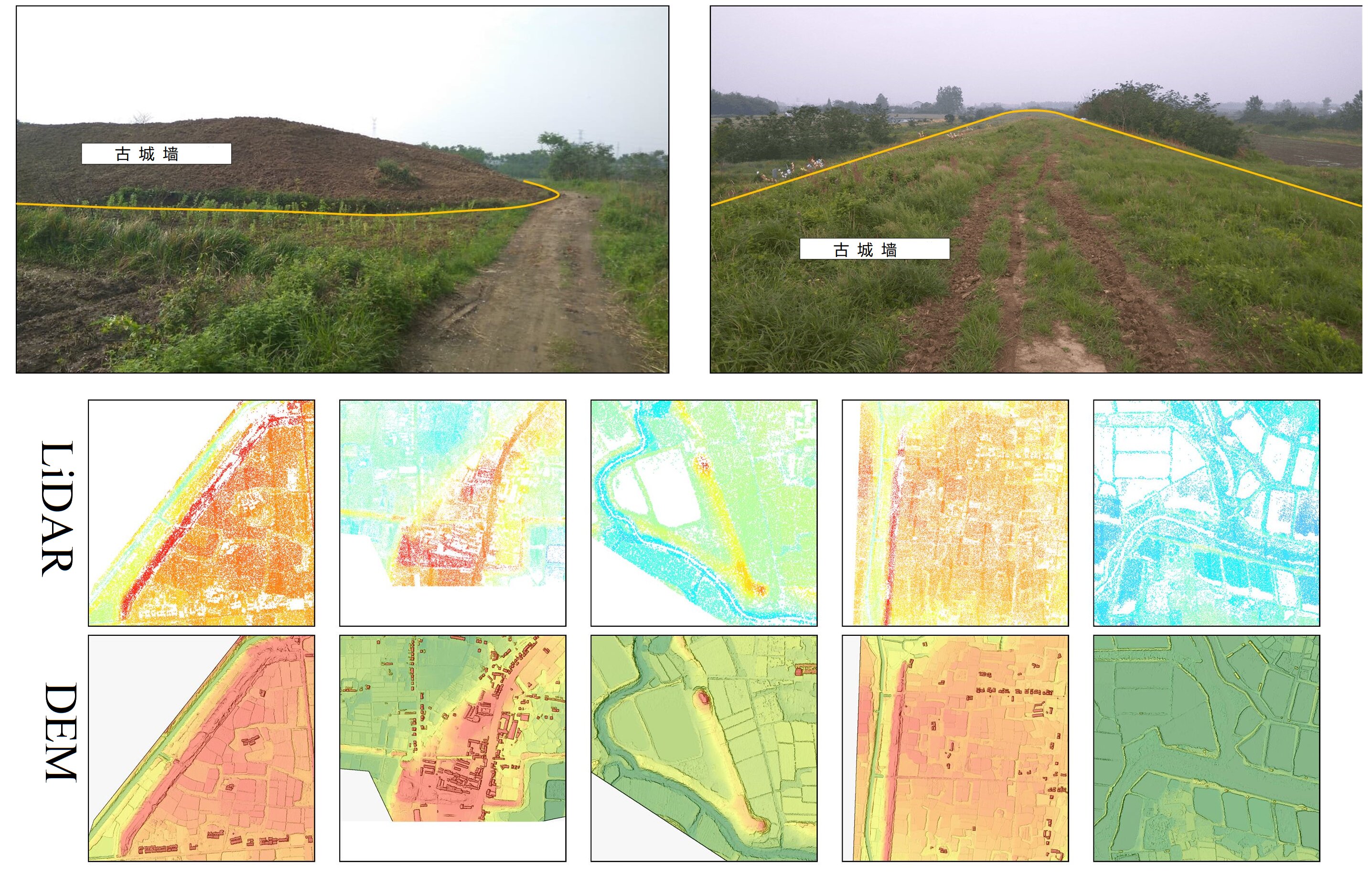

荆州纪南城实景残留的城墙、激光雷达数据,以及数字高程模型(dem)。

为摸清墓葬具体点位,武汉大学考古团队决定启用 “科技方案”,让无人机搭载激光雷达,给八岭山做一次高空CT。武汉大学遥感信息工程学院胡庆武教授告诉记者,无人机挂载激光传感器升空后,激光雷达的优势尽显。高频率发射的激光脉冲可穿过树木与叶片间隙,获取地表三维密集点云数据。经滤波、分类和空间插值处理,数据转化为高分辨率林下地表形貌图,实现树冠与地面的分层,原本与山林融为一体的古墓封土堆清晰显现。

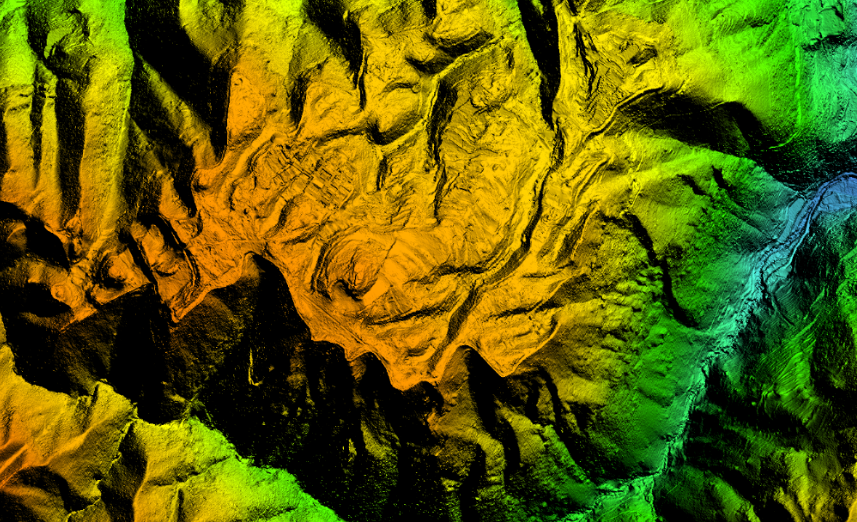

采集的点云数据到获得数字高程模型简易过程和八岭山古墓的分布。

胡庆武至今记得,当数据处理完成,400多座古墓的分布清晰呈现时,整个团队都很惊喜。他告诉记者,这是国内首次用激光雷达遥感技术开展考古工作。

荆州发现的墓冢在不同遥感数据上的表现。

天、空、地协同,发现被沙漠掩埋的汉长城

武汉大学与遥感考古的渊源可追溯至20世纪80年代,当时便已将遥感技术应用于考古工作。2005年武汉大学成立科技考古研究中心,多年来已完成数十项考古发现。卫星大范围筛查,无人机聚焦重点区域,地面设备精准核查。胡庆武团队就是采用这样的“天空地协同”模式,成功探测出被沙漠掩埋的长城遗迹。

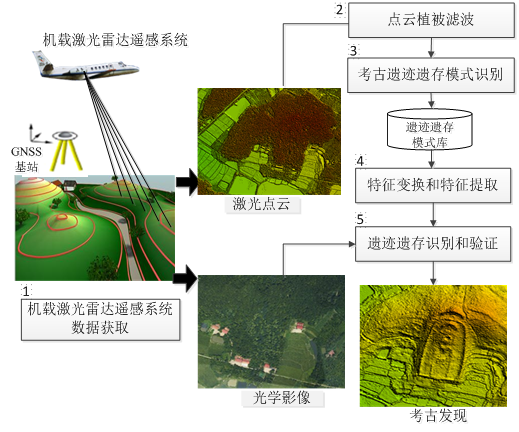

激光雷达遥感考古发现流程。

以往考古调查认为,嘉峪关汉长城呈弧形,绕湖而建,湖泊是抵挡匈奴的第一道屏障,长城是第二道屏障。不过胡庆武团队通过卫星遥感发现,长年累月风沙的侵袭,湖泊早已干涸,嘉峪关汉长城大多被风沙掩埋,零零散散露出一些片段。分析高空遥感影像发现,湖泊应该是在长城里面,被长城包了起来,从而修正了以往对汉长城走向的认知偏差。

胡庆武团队还用激光雷达遥感“穿透”深山植被,发现了掩盖在植被下面的古蜀道。它们支离破碎,零零散散分布着,有的蜀道旁边就是河流,还有的蜀道地势险峻,为了防止马匹坠落,专门修建了防马墙。“遥感‘天眼’先行探测,随后考古专家拿着设备现场勘察。”胡庆武说,如果没有卫星和无人机遥感,单靠考古人员翻山越岭,深入到山沟沟里面去寻找,效率将大打折扣。

机载激光雷达技术原理。

胡庆武表示,在人类认识自然、改造自然的过程中,大量遗迹被植被等遮挡或支离破碎成为大小不一的遗迹单元,呈现微地形弱信息特征,传统调查难以完整识别。激光雷达遥感凭借非接触主动式探测优势,能快速、高精度采集物体三维信息,其穿透密林或一定深度水体的能力,为揭露植被覆盖下的文化遗迹提供了可能。

在国家文物局资助下,胡庆武团队还对湖南澧阳平原史前遗址、洛阳邙山陵墓群、成都宝墩城址、辽宁医巫闾山遗址群、贵州海龙囤土司遗址群等开展大范围考古调查,发现了众多隐藏在浓密植被下的墓葬、城址、要塞等遗迹。

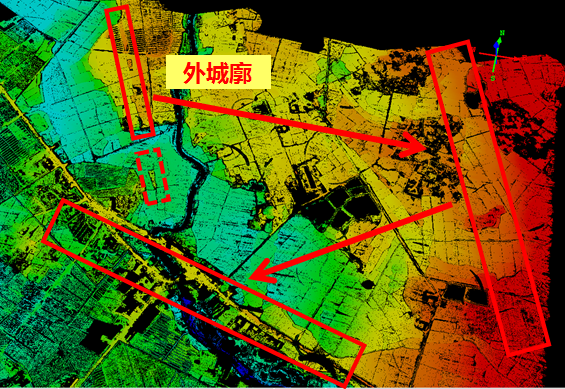

激光雷达遥感技术发现湖南澧阳平原史前遗址群(城墙遗迹)。

激光雷达遥感技术发现洛阳邙山陵墓群。

激光雷达遥感技术发现成都宝墩城址。

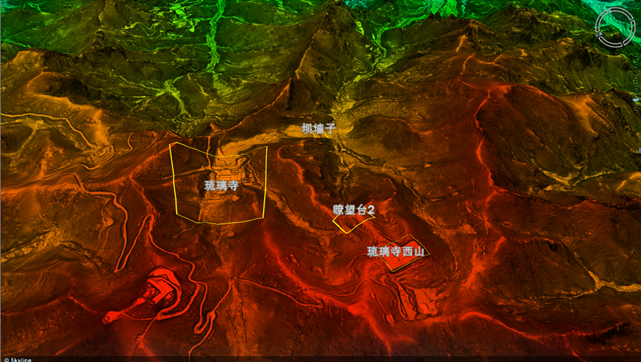

激光雷达遥感技术发现辽宁医巫闾山遗址群(琉璃寺)。

贵州海龙囤激光雷达遥感影像。

AI融入遥感,考古迈入“智能时代”

我国遥感考古的发展,本身是一部技术迭代史。上世纪60年代,遥感技术应用于考古勘察,当时需工作人员乘坐飞机,通过航拍获取遥感数据。2010年武汉大学科技考古团队使用无人机激光雷达,实现技术上的前沿突破。如今,高分辨率商业卫星的普及,让大范围考古普查成为可能。

武汉大学科技考古团队进行野外勘察。

长江日报记者了解到,武汉大学科技考古团队将人工智能技术融入遥感,这一交叉创新方案使得考古工作变得更加精准、高效,在考古实践中得到验证。胡庆武表示,AI预测模型(如深度学习识别遗址)将遥感考古从“探测”推向“智能预测识别”,能自动处理海量遥感数据,还能评估潜在区域遗址存在的概率,大幅提升了考古的精准度与效率。

武汉大学科技考古团队进行田野勘察。

武汉大学科技考古团队分析遥感影像。

今年2月,他们的这一创新性研究成果发表于文化遗产国际顶级期刊《npj Heritage Science》。胡庆武告诉记者,现在有不少地方在开发前,都会先找他们用技术“扫一遍”,雄安新区开发前的文物勘察,就有他们团队的身影——“先摸清地下的‘宝贝’,才能更好地保护和发展。”

(长江日报记者汪洋 通讯员武柳青 杨洪)

【罗田甜】

请输入验证码