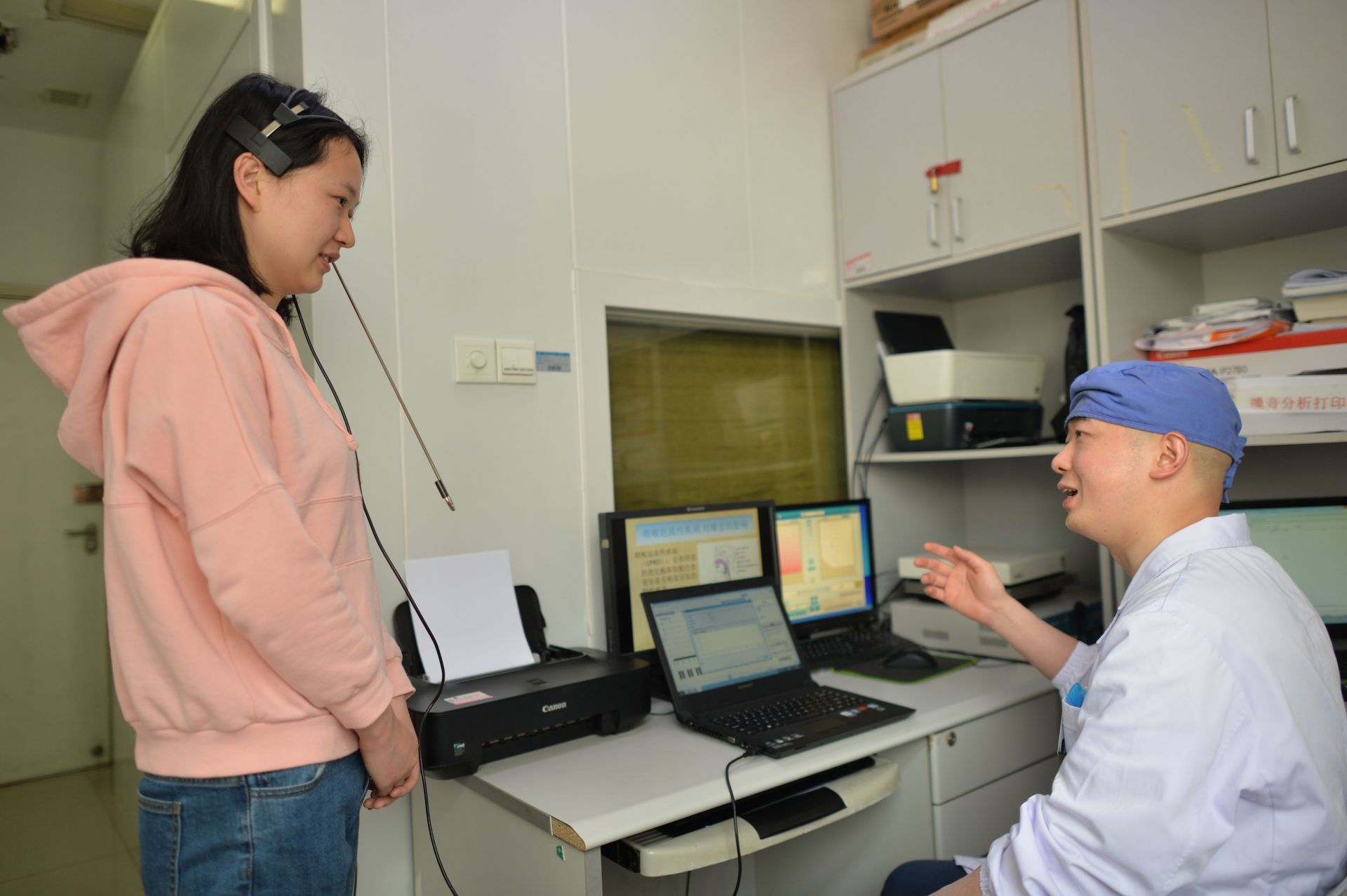

屈季宁教授正在做嗓音训练。 通讯员徐经峰 摄

长江日报融媒体4月16日讯 “抬头挺胸,双腿微微打开,一手放在胸口,一手放在肚子上。吸气!用手感觉一下小肚子鼓起来没有?”“没有?不要紧!多练习几次就好了。我们再来一次。”……4月15日早上8点30分,在武昌一高校念大二的小宇如约赶到武汉市第一医院耳鼻喉科,在嗓音训练师杜晓辉的指导下开始他的第一次嗓音治疗。

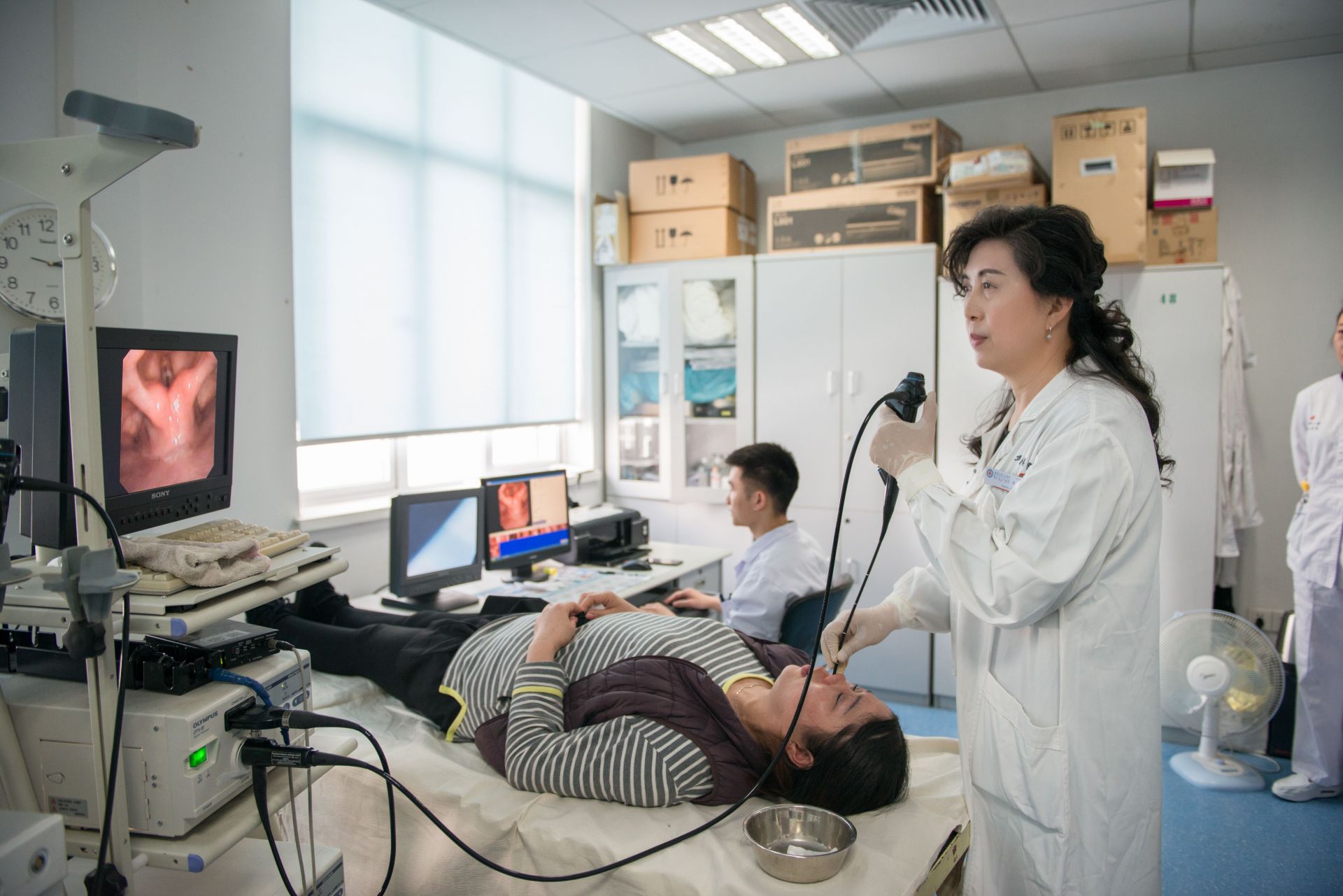

周涛教授正在为患者检查寻找嗓音问题。 通讯员刘瑜 摄

4月16日是“世界嗓音日”。记者了解到,嗓音训练在国外非常热门,北京、上海、厦门、天津相对比较成熟,武汉才刚刚起步。目前,仅有武汉大学人民医院、武汉市第一医院在开展,武汉协和医院已派医生外出学习。

湖北省权威嗓音专家、武汉大学人民医院耳鼻喉科屈季宁教授向记者透露,嗓音被喻为人的“第二张脸”,普通人通过嗓音训练,能让音色变得更美,声音更悦耳动听。门诊统计发现,至少有三成的嗓音问题通过训练后能够逆转。遗憾的是,很多人都是拖到嗓子嘶哑发不出声了才来医院,结果只能挨上一刀。

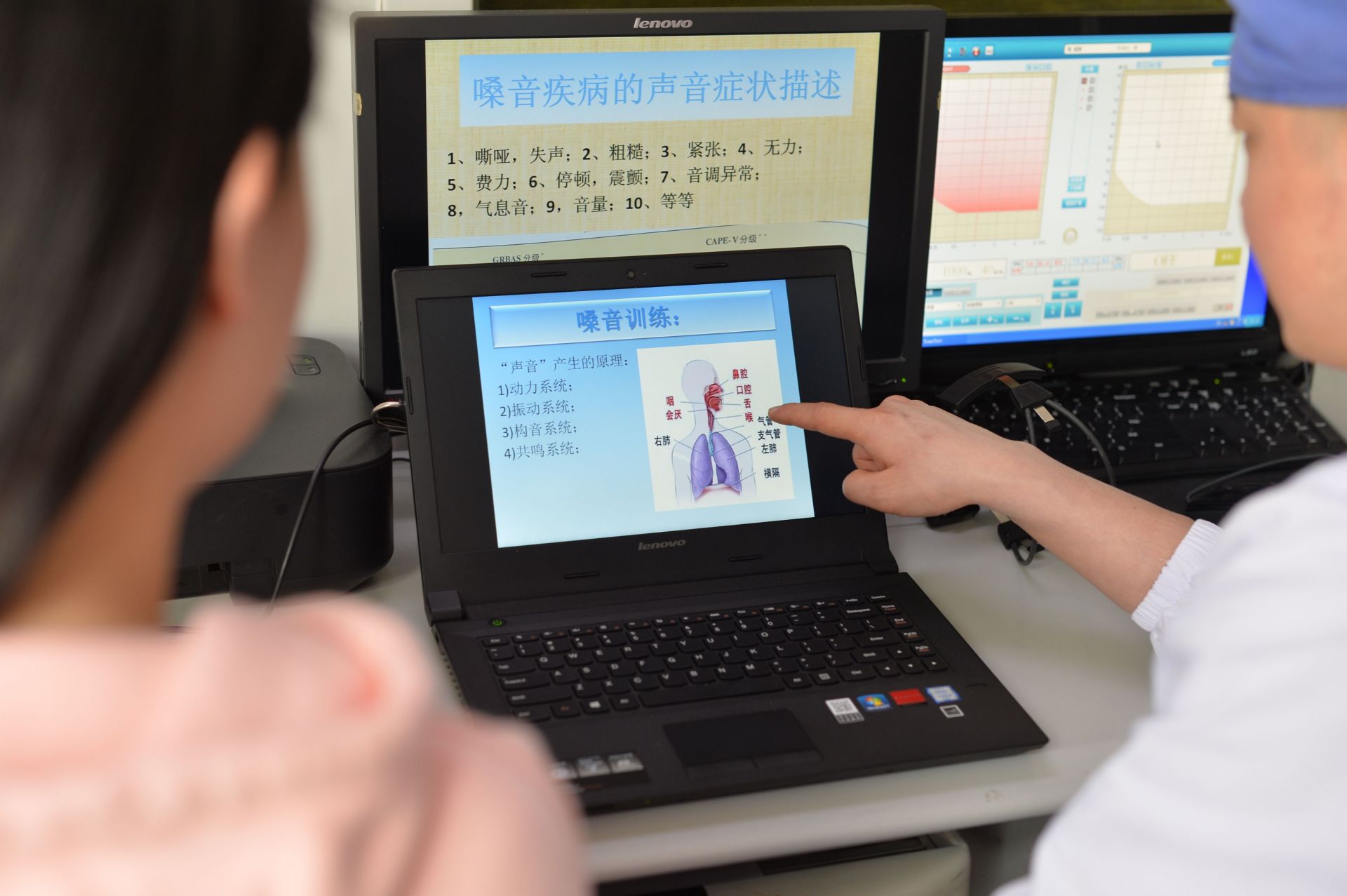

杜晓辉在给患者示范正确发音的方法。记者胡冬冬 摄

艺术生挑战全新歌曲

高音上不去低音下不来

20岁的小宇念的是播音主持专业。一周前,他找到了市一医院耳鼻喉科,接诊的正是杜晓辉医生。小宇一脸苦恼地告诉他,最近两三个月,明显感觉嗓子不对劲。只要主持超过10分钟,嗓子就会变嘶,完全没有办法继续。

说话听上去很正常,杜晓辉用频闪喉镜给小宇做了检查,声带上没有小结、息肉,也没有水肿、淤血。追问得知,小宇业余很喜欢唱歌,学校“五一”要汇演,他提前3个月就开始准备,特意挑了一首音域宽广的歌,这是他第一次挑战这样难度的歌曲。扯着嗓子练了几天,他就发现自己高音上不去,低音下不来,只好作罢。从那时起,小宇播音时间一长,嗓子就会嘶哑。

杜晓辉接着给小宇进行了音域评估,发现他的音域压根就无法胜任那首歌,发音的方法和技巧也不正确。“强行用嗓正是导致声带受损的祸首。”得知可以通过嗓音训练来恢复嗓音,小宇当即预约。除了教给他腹式呼吸的方法来提高说话的“动力”,杜晓辉还示范了“软起音和气息起音交替训练法”来保护声带。

音乐学院大三女生莉莉一直唱女中音。最近她歌唱时发现:原本可以唱到的低音,现在怎么都达不到。杜晓辉检查发现 ,用嗓过度导致莉莉的声带出现水肿。在消肿补水治疗的同时,又针对性地给她做了嗓音训练,包括颈喉肌肉的放松训练 、交替练习气息起音和软起音等。3次“一对一”训练下来,她感觉低音情况明显改善,复诊时做声学检查,也提示音域较治疗前扩宽了。

“门诊中像小宇和莉莉这样接受追求艺术嗓音而来接受嗓音治疗的人日渐增加。”杜晓辉告诉记者,去年11月推出嗓音培训班,刚开时只有寥寥数人,现在一期就有10多人。每周一期,5个月下来已经训练治疗了100多人。其中,对嗓音依赖度较高的“艺术嗓音”人群,如歌唱家、演员、播音员占了一半以上。这些人日常说话声音没有问题,但是一唱歌问题就出来了:高音上不去、低音下不来,容易出现破音,音域明显大不如从前。

杜晓辉在上一对一的嗓音训练课。 记者胡冬冬 摄

帅小伙找工作屡次受挫

问题出在“娘娘腔”

24岁的晓飞,长得高大帅气,在学校时一直是篮球队的主力,平时很少开口说话。去年6月,大学毕业后找工作,一到面试环节就卡壳,至今都未找到合适的工作。

晓飞知道,问题出在自己的嗓音上。“初中时我的声音变得像女孩子,同学总在背后取笑我是 ‘娘娘腔’。”开始, 晓飞还会争得脸红脖子粗,到了后来,连他都嫌弃自己的声音。慢慢的,晓飞变得越来越沉默和自卑,不愿意开口反倒被误认为是“高冷”。

年初,饱受声音困扰的他找到了武汉大学人民医院耳鼻喉科。接诊的嗓音专家周涛教授给他做动态喉镜检查发现,晓飞是典型的男性声带结构,构音功能正常,认为他只需要进行嗓音训练即可。经过10次个性化的“嗓音训练”,不到2个月的时间,晓飞终于恢复了男声。

周涛介绍,“男声女调”在门诊中比较常见,这是变声期发音障碍造成的。她解释,男孩子在变声期,喉部通道变得较宽大,声带突然被拉长,部分孩子无法驾驭声带,继续用童音说话,导致音调降不下去或升不上来,就变成了“女调” 。这种情况可以通过嗓音训练教会他正确发声,就能恢复正常声音。

周涛说,通常练习1-2个月就好了,一些症状较轻的人通过医生现场指导,当场就有明显改善。她提醒,男孩在变声期要特别注意节制用嗓,忌大喊大叫或大哭大笑,不要长时间唱歌或讲话,否则会因用嗓不当造成永久性的嗓音损害。一旦发现孩子出现“男声女调”“女声男调”的情况,应及时到医院检查,及早进行嗓音训练。

“好声音”无法强求

小技巧让说话事半功倍

32岁的桂女士是商场专柜营业员,两年前因反复声嘶到医院求诊。喉镜提示:声带局部增厚。让她感觉奇怪的是,一直在吃药治疗,但曾经的轻度声嘶却发展成严重声嘶,现在说话非常吃力,甚至出现了吐词不清。近日去复查,发现声带增厚明显,只能做手术。

“门诊经常会遇到像桂女士这样的病患。”杜晓辉解释,并不是药不好,也不是药不对症,关键是发音方法不正确,加上平时没有注意保护嗓子。这些不良的用嗓行为,对声带的损伤远远超过了药物的疗效和声带的自我修复能力。

手术后,桂女士报名参加了“嗓音训练班”。已经上了2次课的桂女士告诉记者,噪音训练并不高深,但确实很有用。腹式呼吸提高说话的“动力”,通过发“M”音练习鼻腔共鸣提高发音的效率,很简单的小技巧就能让说话变得不那么费力。

“近年来嗓音病发生率逐年上升,门诊两成病人都有嗓音问题。”杜晓辉指出,除了职业用声人员如教师、演员、销售 、服务员等外,与嗓音误用和滥用有着密切的关系。为追赶流行,故意放低音调说话,唱K时声嘶力竭地飙高音等,都会让声带受伤,甚至出现器质性病变,如声带水肿、声带息肉、声带小结等。

杜晓辉坦言,好声音由音色好坏、音域宽旷与肺活量、声带、共鸣腔等先天条件决定,但后天注意同样很重要。戒烟酒 、防呼吸道感染、科学用嗓、合理分配嗓音使用时间都能保护嗓子。尤其是靠声音吃饭的演艺人员,更是应该在专业声乐老师的指导下,循序渐进地练习科学地发声,而不是一味追求高音。“清嗓时声带剧烈地碰撞,这个习惯很不好。” 他提醒市民,想清嗓子的时候,不要爆破式地清嗓,可以用喝温开水、哈气的方法来替代。

“医生对嗓音的依赖程度,在嗓音学排名上仅次于演员及歌手,和老师等共同排在第二位。” 杜晓辉向记者透露,除了不抽烟、多喝水、不吃辛辣刺激食物外,他平时会尽量避免吸烟环境,不在嘈杂环境下说话,一句话太长就分成两句话来说。

“嗓音训练师”在国内属稀缺资源

“我们科室的咽嗓疾病门诊量在全省是最大的,年门诊量1200台。”屈季宁教授介绍,他们曾做过统计,超过半数的嗓子疾病都跟不良的用嗓习惯有关。很多病人做了手术后,继续错误的发声和用嗓习惯,结果几年后又来挨上一刀。

屈季宁告诉记者,在嗓音医学比较发达的美国和欧洲国家,每个耳鼻咽喉头颈外科下属的嗓音疾病治疗中心中都配有多名嗓音治疗师,专门为市民或患者进行嗓音训练。“嗓音治疗师在国内十分稀缺,缺口巨大。”他透露,在我国,医学院校没有开设嗓音专业,专业体系中也没有包含这一项,目前国内没有一个执证的嗓音治疗师,基本都是耳鼻喉科从事咽嗓方向的医生顺带着来做,一家医院顶多只有1-2人。而且,大部分城市都还没有。

每个人说话都是一样的,为什么有的人容易出现嗓音问题?“不会说话。”屈季宁用四个字概括。他指出,说话唱歌总觉得嗓子累,说明发声用力的地方错了。

“用力用错了,对声带伤害非常大。”屈季宁笑称,嗓音治疗师就是教人正确说话唱歌的。医生在对患者的嗓音进行系统评估后,会根据患者的呼吸、发音、共鸣整个过程中所出现的问题,进行一对一的分析和治疗。(记者刘璇 通讯员谯玲玲 陈沛 胡弘)

【编辑 张颖惠】

请输入验证码