世界上首款全打印飞机起落架诞生在武汉,既离不开张海鸥教授的创新思维,也离不开妻子王桂兰教授的工程化努力。科研上夫唱妇随,张海鸥、王桂兰伉俪被师生比作华科大的“居里夫妇”,但是研发出3D打印“铸锻铣”技术则缘起于他们的一场“争论”。

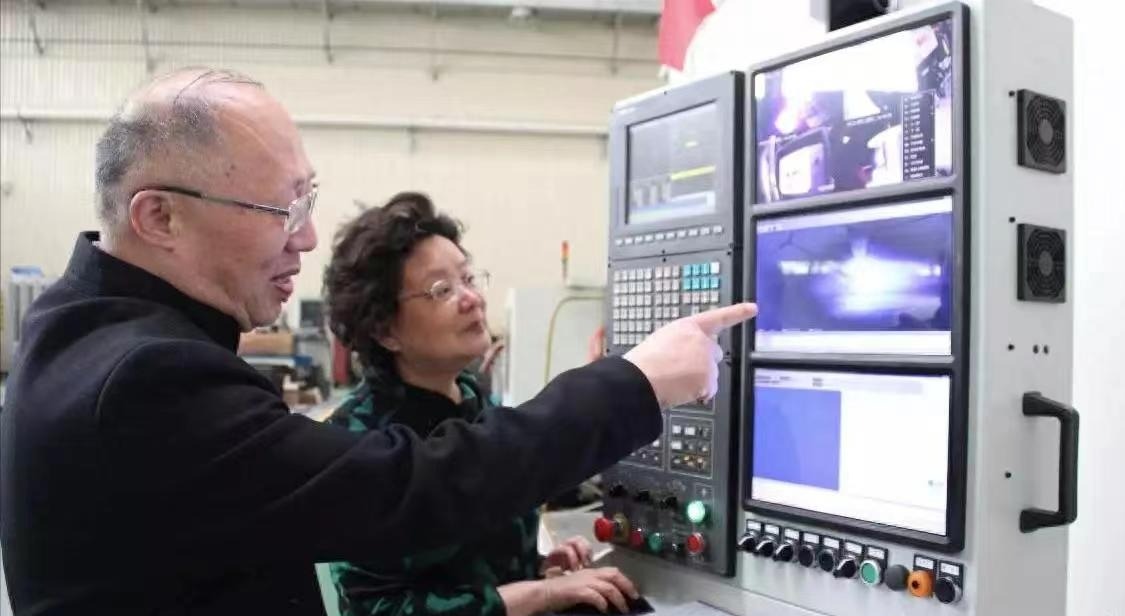

张海鸥教授和王桂兰教授在3D打印实验室。记者高勇 摄

争论之后尝试“铸锻铣”一体打印

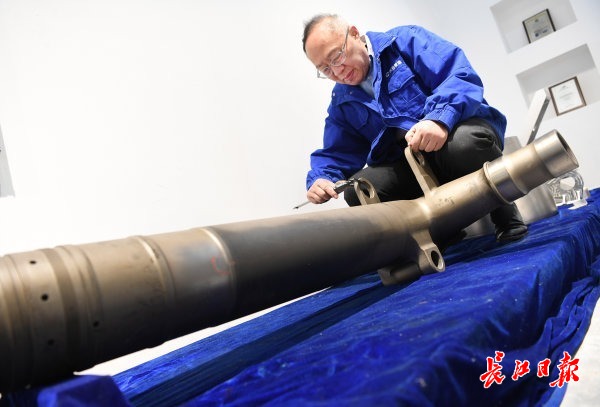

“别看它不大,能承受73吨以上的载荷。”在中国光谷腹地一间厂房内,记者面前的这部3D打印飞机起落架,从外观上看并没有什么特别,而张海鸥教授却为之足足花了5年时间才打通相关技术瓶颈。

“传统的铸造、锻造和铣削工艺是分开进行的,但是这套设备是集成的。”张海鸥将一个精细而又繁复的零件想象成包饺子,需要和面、擀皮、调馅等工序,哪一步做不好都可能产生很大风险,导致零部件成为一堆废铁。

由于传统的3D打印有铸造没有锻造,打印出的产品容易出现疏松、气孔、未熔化等问题,无法打印出持久的材料。这一缺陷,让世界3D打印产业长期处于不温不火的“模型制造”或展览的状态。

1998年,张海鸥在时任华中理工大学校长周济的邀请下进入该校机械学院,从事高效率、低成本的无模化生产工艺。4年后,他开始主攻金属3D打印技术的研究。“当时机械学院有热加工的机一系,也有冷加工的机二系,而张老师的3D打印研究既有热加工也有冷加工的多学科融合,是一种特别的存在。”王桂兰说,可以说是学校当年厚植了3D打印研究的土壤,在今天看来很有战略眼光。

2008年的一天,张海鸥科研遇到了瓶颈,无法打印出强度更好的金属材料。“为何不将‘铸’与‘锻’‘铣’相结合?”此时,他突发奇想。但王桂兰很清楚,金属锻造技术,千百年来一直是老方法——铸造、锻造和铣削工艺是分开进行的。王桂兰回怼了丈夫一句:“天方夜谭!”理论上的争论让夫妻二人互不相让。

怀疑归怀疑,何不一试?既然目前3D打印的金属零件是因为没有经过锻打才导致质量不达标,那建造一台集铸、锻、铣为一体化的3D打印机不就完了。王桂兰同意了丈夫的设想,并带团队在2年后证实了张海鸥提出的“铸锻铣合一”理念正确——采用边铸边锻打印出大客机的外罩热轧成形模具。

“用电弧熔丝微型浇注形成熔池,并通过小巧的轧辊对刚凝固的微区进行连续加热、压制和轧制。将原来不均匀的金属晶粒变得更加均匀,从而提高零件的强度和韧性……”经过千百次的试验,2016年7月,张海鸥带领团队成功突破铸锻铣一体化3D打印技术瓶颈,完成了世界上第一个3D打印锻件。“与传统的激光3D印刷相比,采用‘铸锻铣’工艺制作的零部件要精确50%。”

2019年,张海鸥团队研发出世界首台具有自主知识产权的铸锻铣一体化3D打印新型工业母机。张海鸥说,“铸锻铣”工艺既能有效地克服常规机床生产中“锻铸分离”、3D印刷中“有铸无锻”等问题,又能实现对产品质量的控制。同时也减少了设备投资和原材料的成本,大大缩短了生产流程和周期,解决了传统3D打印成本高、工时长,打印不出高强度材质的世界性难题。目前,团队使用该台3D打印机已经成功打印出大型飞机航空发动机的高温合金机匣、铝合金机匣、钛合金叶轮、海洋深潜器、核电用钢等高端金属锻件。

张海鸥在检测用“3D打印锻件技术”打印的飞机起落架。记者高勇 摄

拿私房钱支持攻关

“经费没有了,家里还有钱吗?”“我也不知道。”当科研经费不足时,张海鸥想动用私房钱,其实王桂兰也不知道家里有多少钱,但从不阻拦拿自己的工资补贴科研经费额不足。

张海鸥说,夫妻俩都不喜欢管钱,家里的钱都是放在各自工资卡里,彼此都不知道家里有多少钱。

“生活上过得去就行,我们俩都没有太多讲究。”王桂兰说,自己不化妆也很少买衣服,即使买衣服也不讲什么品牌。家里一年四季吃食堂,只有春节期间偶尔在家做几餐饭。

有亲友看到张海鸥穿的衣服比较寒酸,私下嘀咕王桂兰说“夫人没当好”。王桂兰看了海澜之家电视广告后,带张海鸥去买了三件衣服,800多元。

为节约科研经费,他们家至今也没有买车的打算。王桂兰说,张海鸥报了驾校,长时间没去练车,报名也作废了。“我自己胆子小,根本不敢学车。”

夫妻俩在同一个科研团队,张海鸥把握科研大方向和创新思路,王桂兰则主要研究3D打印工艺和加工细节,关注点并不相同,偶尔也有矛盾。“张老师是性子有点慢,而我有点急脾气。”王桂兰说,最终妥协的还是她,“他急时我不能急,否则影响团队的协作。”

王桂兰喜欢把科研上的问题带到家里来讨论,而张海鸥则不喜欢在家里讨论工作问题。“在家里讨论问题,没人干扰,效率也高。”王桂兰喜欢一边做家务一边谈科研,直到张海鸥出语反对。

“我们总想着对社会有所贡献,不想空过一生。”王桂兰说,她和张海鸥的理想是一致的,科研选择也是一致的。现代工件采用单一材料很难满足技术要求,而金属加陶瓷、金属加碳纤维等复合材料,用传统制造工艺又很难加工成型,唯有采用3D打印技术。“从科研到工程化往往有一条死亡谷,如何越过死亡谷,短流程、绿色环保、高性能是方向。我们恰恰找到了这个方向。”

3D打印诞生于20世纪80年代,经过30多年的发展,已经被运用于工业设计、建筑、工程和施工(AEC)、汽车,航空航天、牙科和医疗产业等几乎所有领域。同样在2019年4月,当张海鸥的铸锻铣一体化3D打印新型工业母机研发接近尾声时,以色列的研究人员利用3D打印机打印出世界首颗拥有细胞、血管、心室和心房的“完整”心脏,震惊全球。

“快速应用,不能耽误了,也耽误不起。”张海鸥说,全球首款3D打印飞机起落架的主体部分,既有技术颠覆性突破,也有生产要素的创新,属于新质生产力,希望能尽快上机实验。

该技术在2023年被国家列为限制出口技术名单中,但张海鸥引以为傲,“影响企业收益事小,国家受益事大”。

“这项技术对于我们国家太有价值了。”今年72岁的华中科技大学机械与工程学院原党委书记郑恩焰眼中,张海鸥夫妇在科研上夫唱妇随,就是“华科大的居里夫妇”。

(长江日报记者杨佳峰)

【编辑:邓腊秀】

请输入验证码